この記事では、社会保険労務士試験(以下、社労士試験)における試験直前期の勉強方法を紹介しています。

合格体験記の要素を含んでいますが、参考になれば嬉しいです。

試験直前期に「やること」「やらないこと」

試験直前期は、応用的な論点を深堀するよりも、基礎的な論点を復習します。

「やること」「やらないこと」に分けて結論を整理しておきます。

試験直前期に「やること」リスト

- 模試の復習をする

- テキストの基本的な論点(例えば、重要度A・B・CのAとBなど)を問題集を解きつつ復習をする

- テキストの発展的な論点(例えば、重要度A・B・CのCなど)を音読する

- 統計・白書に短い時間を使い、繰り返し目を通す

- 年数や金額、行政官庁などの暗記作業をおこなう

- 法改正の内容を簡単に整理する

試験直前期に「やらないこと」リスト

- 模試を受けっぱなしで放置

- 模試で出題された難問・奇問の深掘り

- 統計・白書の詳細な数値の暗記

- 法改正の内容を深掘り

- 得意な科目に偏って勉強する

- 本試験の傾向(予想など)を探るあまり、勉強時間を削る

日々の勉強方法

初めて受験する方がイメージできるよう、勉強方法を紹介します。

再挑戦の方は、使えそうなものがあれば試してみてください。

多くの受験者が正解できなかった難問、奇問は、救済措置(*)により合格基準点が引き下げられる可能性があります。

(*)救済措置:試験難易度の差による合格基準点の引き下げ。

一方で、多くの受験者が正解した問題は救済されません。

難問、奇問は正解したものの、「総得点が合格基準を超えず不合格…」または「他の科目で合格基準を下回り不合格…」を避けるためにも基礎を徹底して勉強します。

解答に有利な情報とは、問題集の「見出し」などです。

例えば、労働基準法の「年次有給休暇」の章から過去問を解くとしましょう。

苦手な論点を克服する場合はともかく、連続で解き続けると「論点は年次有給休暇だ!」と無意識に把握してしまいます。

本試験では出題論点の把握から始まります。

本番を想定して、解答に有利な情報をできるだけ減らしてみてください。

例えば、「1日 1科目 10問」を1セットにして、章や科目をまたいで勉強します。

また、一問一答を最後のページから遡って解くのもおすすめです。

(アプリの場合は「ランダムに出題」の機能があれば積極的に使ってみてください)

社労士試験は各科目に合格基準点が設定されるため、得意な科目に注力してもあまりメリットがありません。

(点数の合計にも合格基準が設定されるため、効果ゼロではないですが…)

苦手な科目や分野に集中する時間帯を除き、勉強はなるべく偏りなく進めます。

例えば、次のように「テキスト読み」「問題集を解く」で順序を入れ替えます。

- 「問題集を解く」は、労働科目 ⇒ 社会保険科目

- 「テキスト読み」は、社会保険科目 ⇒ 労働科目

勉強する科目の偏りを意思ではなくルールでコントロールします。

(おおよそで構わないので、配点の比率も考慮すると効率的です)

「法改正」と「科目の横断」

いわゆる直前対策として、法改正や横断学習の講義は各スクールから展開されています。

私は次の理由で見送りました。

- 試験直前は基礎の復習を予定したため、豊富なコンテンツをこなすための時間がない

- 講座の内容を吟味するなど、考える時間を増やしたくない

- 直近の法改正については、合否に影響を与えるほど出題されていない

そのため、自分がこなした勉強方法を紹介します。

STEP.1テキスト・問題集の正誤表を確認する

テキスト・問題集を法改正に対応させるため、毎年5月くらいに各出版元のHPで正誤表が公表されます。

ここまで勉強してきたテキスト・問題集の内容に関する改正です。

すでに勉強した範囲について新旧対応させるため効率的です。

STEP.21次情報を確認する

試験科目となっている法令(労働基準法、健康保険法など)の改正は、念のため1次情報を確認します。

例えば、厚生労働省のホームページで改正内容のリーフレットを読んだり、e-govで法令の改正箇所を調べます。

STEP.3スキマ時間で流し読み

5分、10分空いた時間などで、STEP1~2で整理した情報に目を通します。

なお、受験年度の法改正だけでなく、2~3年前の改正からの出題もあります。

「資格の大原」金沢講師のブログが参考になるので、何をすべきか分からない…となった際は検索してみてください。

少なくとも次の事項についてノートやメモアプリに整理します。

- 不服申立

- 被保険者の範囲

- 賃金・報酬の定義

- 未支給

- 給付制限

- 任意適用の条件

- 適用除外

コツとしては、表などに整理した情報を丸暗記するのではなく、「労災では〇〇」だが「健保では〇△」のように差異を把握します。

得意な科目を基準にすると情報を整理し易いかもしれません。

ただ、試験直前は模試を受けたり基礎の復習で忙しいため、可能ならば日々の学習においてコツコツ整理したいところです。

参考|試験当日

試験会場ではソワソワして、テキストを開いても注意が向かないこともあるでしょう。

そこで、社労士試験に限らず、私が試験当日に行っているルーティンを紹介します。

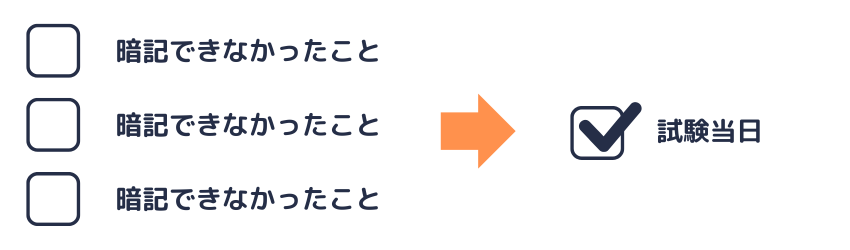

チェックボックス付きの確認リストを作成する

試験当日に会場で確認する事項を、試験の前日までにリスト化します。

「模試の解説を読む」などの行動ではなく、例えば、次のように具体的な内容をリスト化します。

- 次世代⇒くるみん(プラチナ、トライ)、プラス(不妊治療と仕事との両立)、行動計画100人超(100人以下も届け出るなら認定の対象)

- 女性活躍 ⇒ えるぼし(プラチナ)、行動計画100人超(100人以下も届け出るなら認定の対象)、男女の賃金の差異300人超

- 障害者雇用 ⇒ もにす(300人以下)、障害者雇用率(2.5%)、ロクイチ報告(40人以上、翌月15日まで)

- 若者 ⇒ ユースエール(300人以下)

認定制度に限らず、なかなか暗記できない数字や、頻繫に間違えた論点など、苦手な項目をリスト化します。

(統計・白書から抜粋するのも良いでしょう)

リストの各項目にはチェックボックスを設けて、紙に印刷します。

(スマホの電源を切り忘れるリスクを減らすため、アプリで管理ではなく紙に印刷します)

試験当日は、リストを読み、確認したらチェックボックスに「✓」を入れます。

何となくテキストを眺めるよりも能動的に時間をつかえます。

本番でいきなり試すのはちょっと…という方は、模試で試してみてください。

なお、リストの確認に追われることを避けるため、リスト化する情報は余裕をもって確認できる程度に収めてください。

(選択式、択一式に分けて、それぞれ両面印刷でA4用紙1枚に収まる程度がよろしいかと)

勉強方法の紹介は以上です。

余談ですが、私は2021年(第53回)の試験に合格しました。

2025年現在でも試験勉強の日々を鮮明に思い出せます。

4月から試験直前の時期は、特に忙しい方もいらっしゃるでしょう。

体力的にも精神的にもハードな時期となりますが、ご自身が納得できるようやり切ってください。

陰ながら応援しております。