社会保険労務士試験(以下、社労士試験)に独学で挑戦するにあたり、そもそも「社労士試験とは?」をまとめた記事です。

この記事では次の事項を解説しています。

- 試験科目と配点

- 問題の構成

- 合格基準の考え方

一方で、この記事では解説していないことがあります。

- 受験資格

- 試験の申込方法

上記二つは「そもそも受験できるのか」に関わるため、念のためオフィシャルサイトを確認してください。

社労士試験の試験科目と配点

まずは試験科目の根拠を確認しましょう。

社会保険労務士試験は、社会保険労務士となるのに必要な知識及び能力を有するかどうかを判定することを目的とし、次に掲げる科目について行う。

一 労働基準法及び労働安全衛生法

二 労働者災害補償保険法

三 雇用保険法

三の二 労働保険の保険料の徴収等に関する法律

四 健康保険法

五 厚生年金保険法

六 国民年金法

七 労務管理その他の労働及び社会保険に関する一般常識

試験科目は上記7つです。

(便宜上、8科目や10科目と説明されることはあります)

いきなり条文で説明したのには理由があります。

「条文だから読みたくない!」という人は……勉強を進めると読むことになるので頑張って読んでみてください!

以降は図表を用いて説明していきます。

下表に社労士試験の試験科目を分野ごとに整理しました。

| 労働科目 | 労働基準法 | ①労基法 | |

| 労働安全衛生法 | ②安衛法 | ||

| 労働者災害補償保険法 | ③労災法 | ||

| 雇用保険法 | ④雇用法 | ||

| 労働保険の保険料の徴収等に関する法律 | ⑤徴収法 | ||

| 一般常識科目 | 労務管理その他の労働に関する一般常識 | ⑥労一 | |

| 社会保険に関する一般常識 | ⑦社一 | ||

| 社会保険科目 | 健康保険法 | ⑧健保法 | |

| 厚生年金保険法 | ⑨厚年法 | ||

| 国民年金法 | ⑩国年法 |

以降は、試験科目の略称(①~⑩)を用いて説明します。

⑤徴収法は単独では出題されず、②労災法④雇用法と組み合わせて択一式で出題されます。

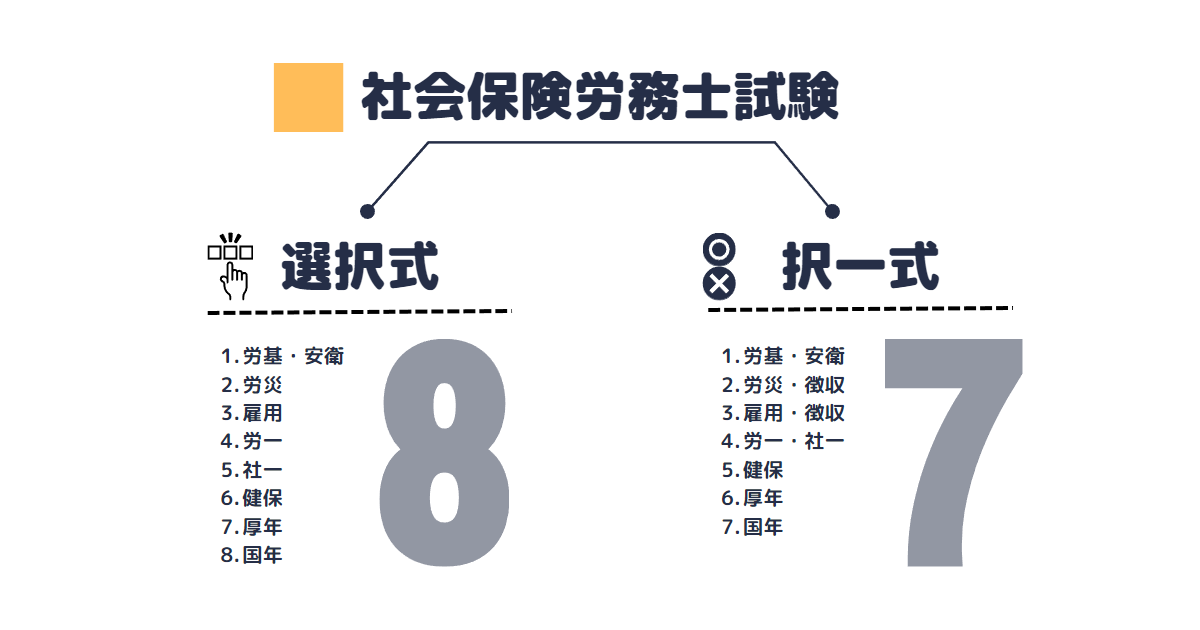

試験の形式は「選択式 = 空欄の穴埋め問題」と「択一式 = 5肢択一式」に分かれます。

「選択式」の出題科目と配点|8科目

| 労働科目|3科目 | 労基法3点・安衛法2点 | |

| 労災法5点 | ||

| 雇用法5点 | ||

| 一般常識科目|2科目 | 労一5点 | |

| 社一5点 | ||

| 社会保険科目|3科目 | 健保法5点 | |

| 厚年法5点 | ||

| 国年法5点 | ||

| 合計 | 40点 |

簡単にいうと、5つの空欄を設定した問題が8問(8科目)出題されます。

5つの空欄には各1点が配分されます。

(例えば、記述中にAの空欄が2つ設定されることもありますが、Aの空欄に入る正解の選択肢に1点が配分されるという意味です)

ちなみに、徴収法は選択式で出題されません。

「択一式」の出題科目と配点|7科目

| 労働科目|3科目 | 労基法7点・安衛法3点 | |

| 労災法7点・徴収法3点 | ||

| 雇用法7点・徴収法3点 | ||

| 一般常識科目|1科目 | 労一5点・社一5点 | |

| 社会保険科目|3科目 | 健保法10点 | |

| 厚年法10点 | ||

| 国年法10点 | ||

| 合計 | 70点 |

科目(大問)が7つあり、1科目に対して10問が設定され、それぞれに1点が配分されます。

試験科目と配点から次の2つの特徴を確認できます。

- 徴収法は選択式で出題されないため、択一式の勉強のみでOK

- 安衛法の配点は、選択式で2点、択一式で3点となり、他の科目と比較すると少ない

試験範囲は広くとも配点には偏りがあるため、優先順位の設定が効果的です。

勉強時間を配分する際の参考にしてください。

社労士試験の一部の科目にみられる問題の構成

※あくまでも傾向であり、試験の決まりごとではありません。

科目ごとの問題は、先に説明した配点で様々な論点から出題されます。

しかし、一部の科目は、科目の中でも(さらに)問題の構成に傾向がみられます。

勉強の優先順位を設定する際の目安と考えてください。

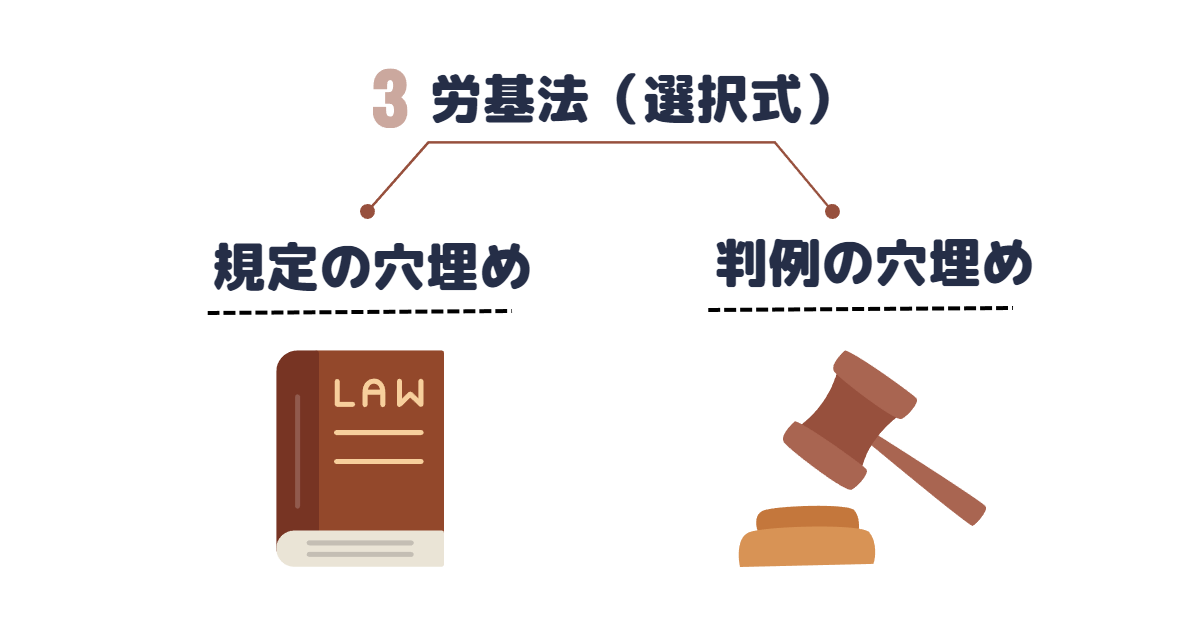

労基法・安衛法|合計5点

選択式の「労基法・安衛法」の配点は、それぞれ3点・2点で合計で5点です。

「労基法」の3点は、「規定(条文)の穴埋め」と「判例の穴埋め」で構成されています。

一方の配点が1点ならば、他方は2点という具合です。

具体的には、令和6年度〜平成25年の過去問を確認すると、最低でも1点分は判例から出題されています。

選択式の労基法・安衛法は救済(*)をあまり期待できないため、判例の勉強も必要です。

(*)試験難易度の差による合格基準点の引き下げ(合格基準の考え方で説明しています)

ちなみに、安衛法の2点は「規定(条文)の穴埋め」です。

労基法の判例問題が難しい年度もあるため、安衛法で正解できるかもカギとなります。

(合格基準点は3点です。安衛法で2点確保すると判例の難易度に影響を受けにくくなります)

労一|合計5点

社労士試験のラスボスは、選択式の労一です。

5点満点中、合格基準点は3点ですが、次のような問題が出題されます。

- 規定の穴埋め問題

- 統計・白書からの出題

- 判例の穴埋め問題

- 労務管理の用語(日本の賃金制度など)に関する問題

労務管理の用語に関する出題は少なくなってきましたが、出題され得る範囲が広い科目です。

具体例として、令和6年度〜令和2年度の出題を紹介します。

- 令和2年度

⇒ すべて統計問題(統計名が論点) - 令和3年度

⇒ 助成金の名称などを出題(統計問題はゼロ) - 令和4年度

⇒ 規定を問う問題をベースに判例からも出題(規定から3点、判例から2点) - 令和5年度

⇒規定を問う問題をベースに判例からも出題(規定から3点、判例から2点) - 令和6年度

⇒ 白書から1点、統計から1点、判例から2点、規定から1点

このように、年度によってバラつきがあります。

(私見になりますが、例えば、令和6年(2024年)に自動車運転者に関する出題をしたり、令和5年に最低賃金法から2点出題されるなど、労働に関するトレンドを加味する傾向もみられます)

「これだけ暗記すれば合格できる」というものではないため、試験勉強だけでは対応しにくい科目です。

当ブログでも個別に勉強方法を紹介しています。

社労士試験の独学|「労一」の勉強方法

社労士試験の独学|「労一」の勉強方法 社一|合計5点

- 規定の穴埋め問題

- 統計・白書からの出題

例年、統計・白書から1~2問出題されますが、介護保険法、児童手当法など条文の穴埋め問題が多くを占めます。

法令に関する知識で3点を確保できる年度が多いため、労一と比較すると努力が報われる科目です。

ただし、平成25年の試験問題のように、5つの空欄すべてが厚生労働白書から出題された年度もあります。

労一|合計5点

またもや「労一」です。ただし、今度は択一式です。

- 法令からの出題 2~3点

- 統計・白書からの出題 2~3点

例年、一方が2点ならば他方が3点で構成されています。

そして、社会保険労務士法に関する範囲から1点は出題されています。

少なくとも「統計から5点!」「労務管理から5点!」のような偏りはありません。

択一式については、「労一の5点」と「社一の5点」を合わせた10点で「1科目」となります。

統計・白書で点数を稼ぐことは簡単ではないため、社一を含めた法令の勉強が重要です。

社労士試験の合格基準の考え方

はじめに結論です。

社労士試験の合格基準は、合格者の発表と同時に公表されます。

合格に必要な基準は試験を受けた後でないと分かりません。

ただし「合格基準の考え方」は示されています。

(参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|社会保険労務士試験の合格基準の考え方について)

合格基準点は次のように設定されています。

| 選択式試験 | 総得点 | 40点中 | 28点以上 ※満点の7割以上 |

| 各 科 目 | 5点中 | 3点以上 | |

| 択一式試験 | 総得点 | 70点中 | 49点以上 ※満点の7割以上 |

| 各 科 目 | 10点中 | 4点以上 |

よって、「社労士試験の合格基準」が次のように説明されています。

- 社労士試験の合格基準は選択式・択一式ともに総得点の7割が目安

- 合格に必要な各科目の最低ラインは、「選択肢 ⇒ 3点」「択一式 ⇒ 4点」

なお、上記合格基準点は、各年度の試験問題に難易度の差が生じるとのことから、補正される可能性があります。

社労士試験の世界では、合格に必要な最低ラインが引き下げられることを「救済」といいます。

このように、全ての科目に合格基準点が設定され、また、難しい問題は補正される可能性があるため、次の戦略が有効です。

- 難問・奇問は後回しにして、基礎的な問題の正解率を上げる

- 苦手科目を作らないようにする

- 得意科目で満点を取るよりも7割主義を徹底する

ここまで、社労士試験のはじめの一歩として次の事項を解説しました。

- 試験科目と配点

- 問題の構成

- 合格基準の考え方

社労士試験は試験科目が多いうえ、全ての科目に合格基準点が設定されています。

そのため、やみくもに独学で挑戦しても合格は難しいです。

「試験勉強の全体像が分からない…」といった場合は、当ブログの学習ロードマップを参考にしてみてください。

選37、択55、受験1回、独学(通信講座なし)、救済なし|社労士試験に市販の教材で合格した際のロードマップを公開

選37、択55、受験1回、独学(通信講座なし)、救済なし|社労士試験に市販の教材で合格した際のロードマップを公開 最後までお読みいただきありがとうございました。