この記事では、労働者派遣法から次の規定を解説しています。

- 派遣元事業主が講ずべき措置

- 段階的かつ体系的な教育訓練等(法30条の2)

- 派遣労働者の福祉の増進等(法30条の7、31条、33条)

- 就業規則の作成の手続(法30条の6)

- 派遣先が講ずべき措置

- 適正な派遣就業の確保等(法40条)

- 労働者の募集に係る事項の周知(法40条の5)

- 派遣先を離職した労働者についての労働者派遣の禁止(法40条の9)

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 労働者派遣法

- 則 ⇒ 労働者派遣法施行規則

- 派遣元指針 ⇒ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)

- 派遣先指針 ⇒ 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)

- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

派遣元事業主が派遣労働者に講じる措置

- 段階的かつ体系的な教育訓練

- 希望者に対するキャリアコンサルティング

- 福祉の増進

- 適正な派遣就業の確保

- 派遣労働者に係る雇用制限の禁止

- 就業規則の作成の手続

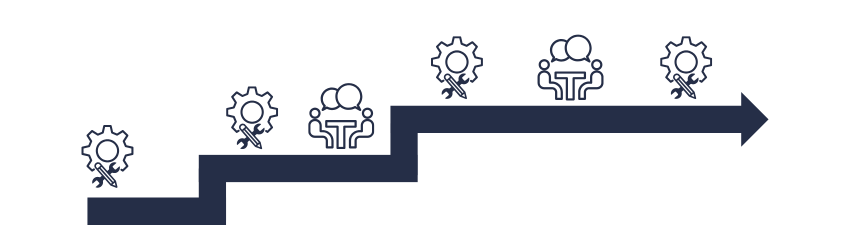

- 派遣元事業主は、派遣労働者が段階的かつ体系的に派遣就業に必要な技能および知識を習得できるように教育訓練を実施しなければなりません(法30条の2第1項前段)

- また、派遣労働者が無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者をいう)のときは、その者が職業生活の全期間を通じてその有する能力を有効に発揮できるように配慮しなければなりません(法30条の2第1項後段)

「…で、具体的にどうします?」については、指針や要領で考え方が示されています。

派遣元指針によると、次の基準(平成27年9月29日厚労告391号)を満たした教育訓練が求められています(派遣元指針 第2の8 (5)イ)

- 派遣元事業主が雇用する全ての派遣労働者を対象としている

- 有給かつ無償で行われる

- 派遣労働者のキャリアアップに資する内容となっている

- 派遣労働者として雇用するに当たり実施する教育訓練が含まれている

- 無期雇用派遣労働者に対して実施する教育訓練は、長期的なキャリアの形成を念頭に置いた内容となっている

(それぞれの具体的な考え方、教育訓練の内容の例は要領をご参照ください)

なお、要領では「教育訓練を有給かつ無償で行うために、当該費用をマージン率の引上げによる派遣労働者の賃金の削減で補うことは望ましくない」とも示されています(要領 第6の3(3)ロ)

希望者に対するキャリアコンサルティング

派遣元事業主は、派遣労働者の求めに応じ、当該派遣労働者の職業生活の設計に関し、相談の機会の確保その他の援助を行わなければなりません(法30条の2第2項)

(国家資格の有無は要件ではありません)

実施方法については派遣元事業主の裁量に委ねられています。

ただし、派遣労働者が希望するにもかかわらず実施しないことは認めらません(要領 第6の3(5)ロ)

派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者または派遣労働者として雇用しようとする労働者について、各人の希望、能力及び経験に応じた就業の機会(派遣労働者以外の労働者としての就業の機会を含む)及び教育訓練の機会の確保、労働条件の向上その他雇用の安定を図るために必要な措置を講ずることにより、これらの者の福祉の増進を図るように努めなければなりません(法30条の7)

…目的条文のような規定です。

ごくごく単純化すると、派遣元事業主に対して次のように努力を促しています。

- 派遣労働者の満足度が向上するように、個々の労働者のニーズや能力等に応じて就業機会を確保したり、派遣から直接雇用に移行したり、教育訓練を実施したり、より良い労働条件を確保したり、福利厚生を拡充したりするよう努めてください。

- また、上記の対象には、現に雇用している派遣労働者だけでなく、これから派遣労働者として雇用しようとする労働者(登録型派遣における登録中の労働者が想定されています)も含めるよう努めてください。

派遣元事業主は、派遣先がその指揮命令の下に派遣労働者に労働させるに当たって当該派遣就業に関しこの法律または労働基準法の適用に関する特例等(法3章4節)の規定により適用される法律の規定に違反することがないようにその他当該派遣就業が適正に行われるように、必要な措置を講ずる等適切な配慮をしなければなりません(法31条)

ごくごく単純化すると、派遣労働者が派遣先において、労働者派遣法に違反した環境で就業することがないように適切な配慮をしてください という意味です。

「適切な配慮」としては、次のような例が考えられます。

- 派遣労働者の労働時間の枠組み(例えば、36協定の内容)について派遣先に情報提供し、連絡体制を確立する(同旨 派遣元指針 第2の5)

- 派遣労働者が派遣先に気を遣って休業(休暇)の申出をしにくい環境にならないよう、これらの取得に関して十分な連絡調整を行う(同旨 要領 第6の9 (1))

- 法違反の是正を派遣先に要請する(要領 第6の9 (3))

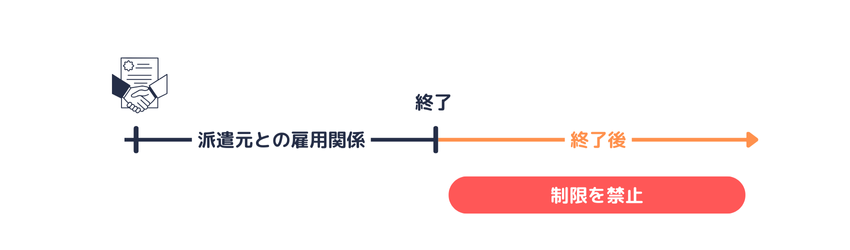

- 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者または派遣労働者として雇用しようとする労働者との間で、正当な理由がなく、その者に係る派遣先である者(派遣先であった者を含む)又は派遣先になる者に当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用されることを禁ずる旨の契約を締結してはなりません(法33条1項)

- 派遣元事業主は、その雇用する派遣労働者に係る派遣先である者または派遣先となろうとする者との間で、正当な理由がなく、その者が当該派遣労働者を当該派遣元事業主との雇用関係の終了後雇用することを禁ずる旨の契約を締結してはなりません(法33条2項)

①②の契約をごくごく単純化すると、①は「派遣元を辞めた後に派遣先に雇用されることは禁止します」という契約、②は「派遣元を辞めた派遣労働者を雇用することは禁止します」という契約です。

「派遣元との雇用関係が継続している期間」の契約(例えば、二重就業の禁止)を制限する規定ではありません。

なお、①②における「正当な理由」については、総合的に(企業秘密の保護、職業選択の自由の制限などにより)判断されます。ただし、派遣労働者はもともと他社に派遣され就業するため、このような正当な理由が存在すると認められる場合は非常に少ないと解されています(要領 第6の12 (3))

ちなみに、法33条の規定は、派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主(例えば、事業性のない労働者派遣をする事業主)に準用されています。この場合、「派遣先」は「労働者派遣の役務の提供を受ける者」と読み替えられます(法38条)

派遣元事業主は、派遣労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするときは、あらかじめ、当該事業所において雇用する派遣労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければなりません(法30条の6)

意見聴取の努力義務が課せられるのは、就業規則の作成または変更のうち、派遣労働者に係る事項です。

派遣先が派遣労働者に講じる措置

ここからは、派遣先が派遣労働者に対して実施する措置を解説します。

- 教育訓練の実施

- 福利厚生施設を利用する機会の付与

- 労働者の募集に係る事項の周知

- 派遣先を離職した労働者についての労働者派遣の禁止

教育訓練の実施

派遣先において、派遣労働者が従事する業務と同種の業務について、その業務を遂行するために必要な能力を付与するために教育訓練を当該業務に従事する派遣先の労働者に対して実施している場合の取扱いです。

派遣先は、派遣元事業主からの求めに応じ、派遣労働者に対しても、上記の教育訓練を実施するなど必要な措置を講じなければなりません(法40条2項)

ただし、次のいずれかの場合は、上記の実施義務の対象から除かれます(法40条2項、則32条の2)

- 派遣労働者が既に当該業務に必要な能力を有している場合

- 当該教育訓練と同様の教育訓練を派遣元事業主が既に実施した場合または実施できる場合

福利厚生施設を利用する機会の付与

次の福利厚生施設については、派遣先は派遣労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません(法40条3項、則32条の3)

- 給食施設

- 休憩室

- 更衣室

上記3つの福利厚生施設(がある場合)は、派遣先の労働者と同様に派遣労働者にも利用させてくださいという意味です。

上記3つの福利厚生施設以外については、診療所等の施設で派遣先の労働者が通常利用しているもの(*1)は、利用に関する便宜を供与するなど配慮しなければなりません(法40条4項)

- (*1)派遣先指針によると物品の販売所、保育所、保養施設などが例示されています

制度の対象は、次の要件を満たす派遣労働者です(法40条の5第1項)

- 派遣先の同一の事業所その他派遣就業の場所(以下「派遣先の同一の事業所等」)において、継続して1年以上労働者派遣に係る労働に従事している

特定有期雇用派遣労働者に限らず、無期雇用派遣労働者も含みます。また、派遣先における組織単位が同一でなくとも、派遣先の事業所等が同一であれば足ります。

派遣先は、派遣先の同一の事業所等において、通常の労働者の募集を行うときは、上記の要件を満たした派遣労働者に対し、募集に係る事項(業務の内容、賃金、労働時間など)を周知しなければなりません(法40条の5第1項)

ただし、当該派遣労働者に応募資格がないことが明白な場合(例えば、新卒の学生を対象とした総合職の募集)は周知する必要はありません(要領 第7の9 (3)ロ)

特定有期雇用派遣労働者に対する周知

次のいずれも満たした特定有期雇用派遣労働者については、通常の労働者の募集に限らず(例えば、パート、契約社員の募集についても)募集に係る事項を周知しなければなりません(法40条の5第2項、則33条の8)

- 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある

- 雇用安定措置(法30条2項)として、派遣先への直接雇用の依頼(1号措置)が講じられた

特定有期雇用派遣労働者については、こちらの記事で解説しています。

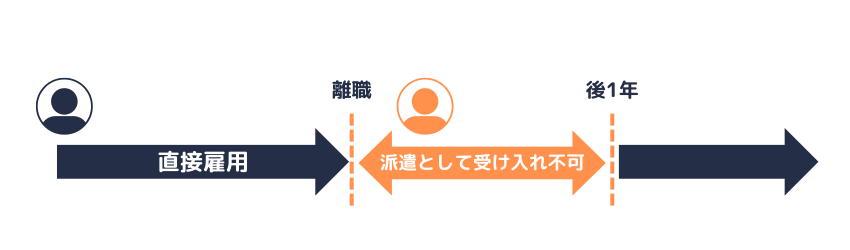

- 派遣先が、当該派遣先を離職した後1年を経過しない労働者(60歳以上の定年退職者を除く)を派遣労働者として受け入れることは禁止されています(法40条の9第1項、則33条の10)

- 派遣元事業主についても、上記の労働者を当該派遣先に派遣することは禁止されています(法35条の5)

派遣元事業主は、労働者派遣をするときに派遣労働者の氏名等を派遣先に通知する義務があります(法35条)

派遣先は、当該派遣労働者を受け入れると①に抵触するときは、速やかに、その旨を当該派遣元事業主に通知する義務があります(法40条の9第2項)

派遣元事業主が講ずべき措置として、次の制度を解説しました。

- 段階的かつ体系的な教育訓練等(法30条の2)

- 派遣労働者等の福祉の増進等(法30条の7、31条、33条)

- 就業規則の作成の手続(法30条の6)

上記以外の措置については、それぞれ以下の記事で解説しています。

派遣先が講ずべき措置としては、次の制度を解説しました。

- 適正な派遣就業の確保等(法40条)

- 労働者の募集に係る事項の周知(法40条の5)

- 派遣先を離職した労働者についての労働者派遣の禁止(法40条の9)

派遣可能期間、労働契約申込みみなし制度については、こちらの記事で解説しています。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働者派遣法

- 労働者派遣法施行規則第一条の五第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年9月29日厚労告391号)

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html

- 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)

- 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)