この記事では、労働者派遣法から次の規定を解説しています。

- 事業所単位の期間制限(法40条の2)

- 個人(組織)単位の期間制限(法40条の3)

- 労働契約申込みみなし制度(法40条の6)

記事中の略語は、それぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 労働者派遣法

- 則 ⇒ 労働者派遣法施行規則

- 派遣元指針 ⇒ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)

- 派遣先指針 ⇒ 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)

- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

派遣可能期間

労働者派遣法では、派遣就業は臨時的かつ一時的なものと考えられています(法25条)

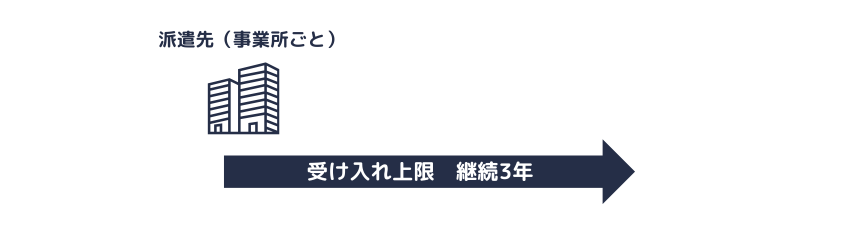

派遣先は、当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下、派遣先の事業所等)ごとの業務について、派遣可能期間(3年)を超えて、継続して労働者派遣(一定のものを除く)の役務の提供を受けられません(法40条の2第1項、2項)

当ブログでは、上記の制限を事業所単位の期間制限と表記しています。

事業所単位の期間制限が適用されない派遣労働者もいます(後述します)が、制限が適用される場合は、派遣労働者がAさんからBさんに変更されても派遣先の事業所等ごとに上限は継続3年です。

事業所単位の期間制限は、派遣元事業主を規制するというよりは、派遣先が「正社員の代替として労働者派遣を利用すること」を防止する観点から設けられています。

(派遣先の常用労働者の雇用機会が不当に狭められることの防止という観点を含んでいます)

ところで、派遣元事業主としては、派遣先の事業所等における業務について、すでに労働者派遣が行われているか否かを当然には把握できません。

そこで、派遣先には、あらかじめ、派遣元事業主に対して「事業所単位の期間制限に抵触する最初の日」を通知する義務が課せられています(法26条4項)

上記の通知がないときは、派遣元事業主は当該派遣先との間で、当該派遣先の事業所等の業務に係る労働者派遣契約を締結できません(法26条5項)

派遣可能期間3年が適用されない労働者派遣

次のいずれかに該当する労働者派遣については、事業所単位の期間制限は適用されません(法40条の2第1項ただし書き)

- 無期雇用派遣労働者に係る労働者派遣

- 60歳以上の者に係る労働者派遣(則32条の4)

- 事業の開始、転換、拡大、縮小または廃止のための業務で一定の期間内に完了することが予定されているものに係る労働者派遣

- 1か月間に行われる日数が、当該派遣就業に係る派遣先に雇用される通常の労働者の1か月間の所定労働日数に比し相当程度少なく、かつ、10日以下の業務に係る労働者派遣

- 育児休業、介護休業等をする労働者の業務に係る労働者派遣

④の「相当程度少なく」とは、「半分以下」と考えられています(要領 第7の5(3)イ)

⑤は、派遣先に雇用される労働者が次のいずれかの休業をする場合に、当該労働者の業務について行われる労働者派遣を意味します(法40条の2第1項4号、5号、則33条、33条の2)

- 産前産後休業

- 育児休業

- 育児休業に準ずる休業(産前休業に先行し、または産後休業もしくは育児休業に後続する休業で、母性保護または子の養育をするためのもの)

- 介護休業

- 介護休業に準ずる休業(介護休業に後続する休業で、対象家族を介護するためのもの)

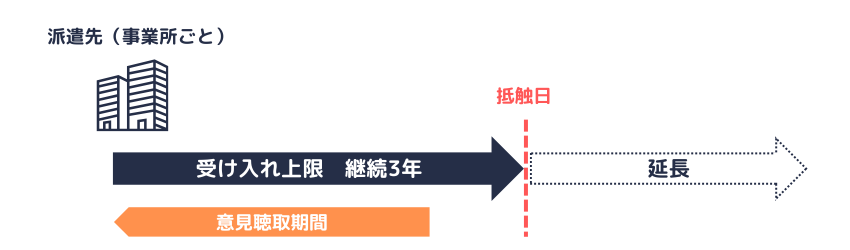

派遣先は、当該派遣先の事業所等ごとの業務について、意見聴取期間に所定の手続きを行うことにより、派遣可能期間を3年の範囲で延長できます(法40条の2第3項前段)

派遣可能期間(3年)を延長して、「事業所単位の期間制限」に抵触する日を先に延ばすという意味です。

延長前の派遣可能期間が経過した場合に、延長後の派遣可能期間を更に延長することも、同様の手続きにより行えます(法40条の2第3項後段)

(1回あたりの延長期間が3年以内であれば、延長回数に制限はないという意味です)

「意見聴取期間」の始期と終期は次のとおりです。

- 始期 労働者派遣の役務の提供が開始された日(派遣可能期間を延長した場合は、延長前の派遣可能期間が経過した日)

- 終期 「事業所単位の期間制限」に抵触する最初の日の1か月前の日

派遣可能期間の延長に必要な手続き

派遣先は、派遣可能期間を延長しようとするときは、意見聴取期間に、過半数労働組合等(後述します)の意見を聴かなければなりません(法40条の2第4項)

意見を聴くに当たっては、次の事項を書面により通知しなければなりません(則33条の3第1項)

- 派遣可能期間を延長しようとする事業所その他就業の場所

- 延長しようとする期間

派遣先は、意見を聴いた場合は、当該意見の内容等(則33条の3第3項各号)を記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければなりません(則33条の3第3項柱書)

また、当該意見の内容等(則33条の3第3項各号)は、派遣先の事業所等の労働者に対し、各事業所の見やすい場所への掲示等(則33条の3第4項各号)により周知しなければなりません(則33条の3第4項柱書)

派遣先は、派遣可能期間を延長したときは、速やかに、派遣元事業主に対し「(延長後の)事業所単位の期間制限に抵触する最初の日」を通知しなければなりません(法40条の2第7項)

過半数労働組合等が異議を述べたとき

派遣先は、派遣可能期間の延長について意見を聴かれた過半数労働組合等が異議を述べたときは、「事業所単位の期間制限」に抵触する日の前日までに、当該過半数労働組合等に対し、次の事項を説明しなければなりません(法40条の2第5項、則33条の4)

- 派遣可能期間の延長の理由および延長の期間

- 異議(労働者派遣により、労働者の能力の発揮および雇用の安定に資する雇用慣行が損なわれるおそれがある旨の意見に限る)への対応に関する方針

派遣先は、説明した日および説明した内容を書面に記載し、延長前の派遣可能期間が経過した日から3年間保存しなければなりません(則33条の4第2項)

また、当該書面に記載した事項についても、派遣先の事業所等の労働者に対し、各事業所の見やすい場所への掲示等(則33条の3第4項各号)により周知しなければなりません(則33条の4第3項)

過半数労働組合等

「過半労働組合等」とは、派遣先の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合はその労働組合(以下「過半数労働組合」)、過半数労働組合がない場合は労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」)をいいます(法40条の2第4項)

過半数代表者は、次の①②いずれにも該当する者です。ただし、①に該当する者がいない派遣先の事業所等においては②に該当する者で足ります(則33条の3第2項)

- 管理監督者(労基法41条2号)でない者

- 「派遣可能期間の延長について意見を聴取される者を選出する」ことを明らかにして実施される投票、挙手等の民主的な方法により選出された者で、派遣先の意向に基づいて選出されたものでないこと

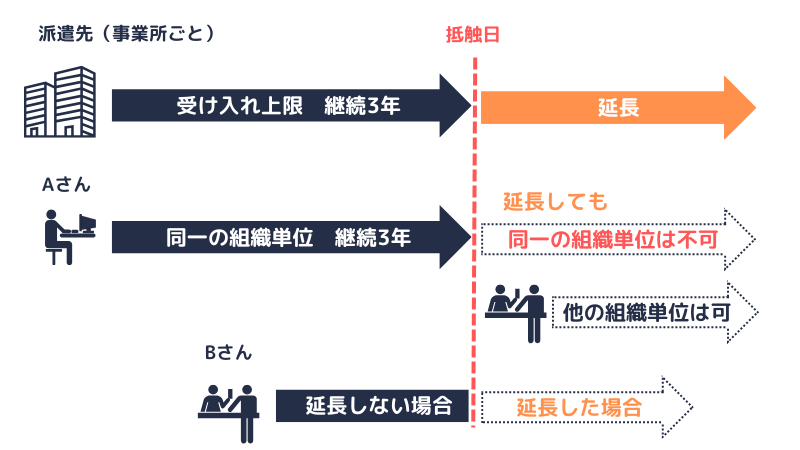

派遣先は、派遣先の事業所等における組織単位(名称は要件でないものの、いわゆる〇〇課が想定されています)ごとの業務について、3年を超える期間継続して同一の派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受けられません(法40条の3)

当ブログでは、上記の制限を個人(組織)単位の期間制限と表記しています。

同一の組織単位の業務に対する同一の派遣労働者の受け入れは、事業所単位の期間制限を延長した場合でも継続して3年が限度という意味です。

派遣可能期間3年が適用されない労働者派遣(無期雇用派遣労働者、60歳以上の者などに係るもの)については、「事業所単位の期間制限」と同様に「個人(組織)単位の期間制限」も適用されません。

なお、「個人(組織)単位の期間制限」は延長できません。

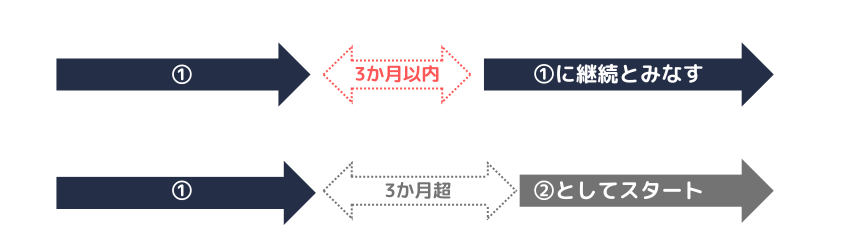

ある労働者派遣が終了した後に、新たな労働者派遣を開始する場面の基準(指針で示されています)です。

「直前の労働者派遣の終了」と「新たな労働者派遣の開始」との間に、3か月を超える期間があれば、「両者は継続している」とはみなされません(派遣先指針 第2の14 (3)(4))

(3か月以内であれば、両者は継続しているとみなされます)

なお、次のような留意事項も示されています

- 派遣先が、派遣可能期間の延長に係る手続の回避を目的として、労働者派遣の終了後3か月が経過した後に再度当該労働者派遣の役務の提供を受けるような、実質的に派遣労働者の受入れを継続する行為は、法の趣旨に反する(派遣先指針 第2の14 (5))

- 派遣元事業主が、労働者派遣の終了後3か月が経過した後に、派遣労働者が希望していないにもかかわらず、同一の組織単位の業務について再度当該派遣労働者を派遣することは、派遣労働者のキャリアアップの観点から望ましくない(派遣元指針 第2の8 (7))

労働契約申込みみなし制度

労働契約申込みみなし制度の対象は、「派遣元事業主と派遣先」との関係に限りません。

(許可を受けずに労働者派遣事業を行う事業主と当該事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者との関係も対象となります)

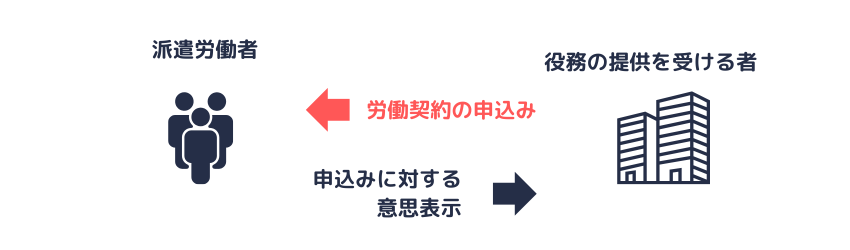

労働者派遣の役務の提供を受ける者(国および地方公共団体の機関を除く。以下同じ)が次の①から⑤までのいずれかに該当した場合には、その時点において、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者から当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、その時点における当該派遣労働者に係る労働条件と同一の労働条件を内容とする労働契約の申込みをしたとみなします(法40条の6第1項本文)

- 派遣労働者を派遣禁止業務(法4条3項)に従事させた

- 派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けた(法24条の2違反)

- 事業所単位の期間制限(法40条の2第1項)に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた

- 個人(組織)単位の期間制限(法40条の3違反)に違反して労働者派遣の役務の提供を受けた

- 労働者派遣法または次節(労働基準法等の適用に関する特例等)により適用される法律の規定の適用を免れる目的で、請負その他労働者派遣以外の名目で契約を締結し、法26条1項各号に掲げる事項(労働者派遣契約の締結に際し、定めなければならない事項)を定めずに労働者派遣の役務の提供を受けた

ただし、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、その行った行為が①から⑤までのいずれかに該当することを知らず、かつ、知らなかったことにつき過失がなかった(いわゆる善意無過失の)ときは、「労働契約の申込みをした」とはみなされません(法40条の6第1項ただし書き)

なお、次のいずれかの手続きが行われないことを理由とした法40条の2第1項の違反については、③から除かれています(法40条の6第1項3号、則33条の9)

- 派遣可能期間の延長に係る意見を聴取するに当たり義務付けられている通知(則33条の3第1項)

- 聴取した意見の内容等の書面への記載およびその保存(則33条の3第3項)

- 聴取した意見の内容等の労働者への周知(則33条の3第4項)

労働条件の通知

通知の対象は「労働契約の申込みをしたとみなされた時点における派遣労働者に係る労働条件の内容」です。

上記の内容について、労働者派遣の役務の提供を受ける者から求めがあった場合には、労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者に対し、速やかに、上記の内容を通知しなければなりません(法40条の6第4項)

ごくごく単純化すると、「労働契約申込みみなし制度が適用されたので労働条件を教えてください」と依頼されたら、その依頼に応える義務です。

- 労働契約の申込みをしたとみなされた労働者派遣の役務の提供を受ける者(以下「みなし制度が適用された派遣先等」)は、労働契約の申込みに係る違反行為が終了した日から1年を経過する日までの間は、当該申込みを撤回することができません(法40条の6第2項)

- みなし制度が適用された派遣先等が、労働契約の申込みに対して①に規定する期間内に承諾する旨または承諾しない旨の意思表示を受けなかったときは、当該申込みは、その効力を失います(法40条の6第3項)

労働契約申込みみなし制度は、みなし制度が適用された派遣先等から、派遣労働者に対して、労働契約の締結を申し込んだとみなす制度です(この時点では労働契約は成立していません)

派遣労働者が労働契約の成立を望む場合は、自身で制度の適用を把握したうえで①の期間内に承諾の意思表示が必要です。

(もちろん、労働契約の締結を望まない場合は承諾しないこともできます)

行政解釈は、労働契約申込みみなし制度について(平成27年9月30日職発0930第13号)で示されています。

(争いについては最終的には裁判所により判断されます)

ここまで次の制度を解説しました。

- 事業所単位の期間制限(法40条の2)

- 個人(組織)単位の期間制限(法40条の3)

- 労働契約申込みみなし制度(法40条の6)

各制度の基本的な考え方は要領や指針で示されています。

しかし、社労士試験の勉強においては試験日という期限があるため、先ずは制度の趣旨や概要を把握してみてください。

(要領や指針は暗記の対象とせず、必要に応じて参照しながら物事を進めればよろしいかと)

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働者派遣法

- 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律第四十条の二第一項第三号ロの規定に基づき厚生労働大臣の定める日数(平成15年12月25日厚労告446号)

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html

- 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)

- 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html

- 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)

- 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)

- 労働契約申込みみなし制度について(平成27年9月30日付け解釈通達)