この記事では、労働者派遣法から次の規定を解説しています。

- 待遇に関する事項等の説明(法31条の2)

- 派遣労働者であることの明示等(法32条)

- 就業条件等の明示(法34条)

- 労働者派遣に関する料金の額の明示(法34条の2)

- 派遣先への通知(法35条)

記事中の略語は、それぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 労働者派遣法

- 則 ⇒ 労働者派遣法施行規則

- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

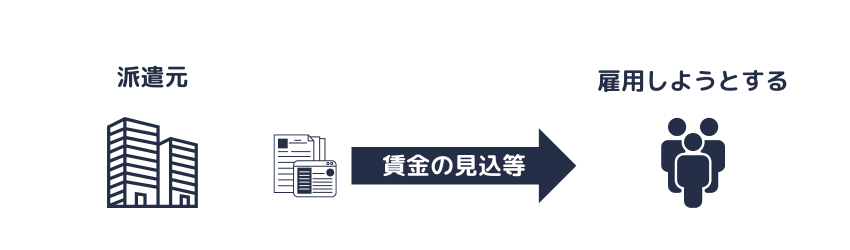

派遣労働者として雇用しようとするとき

実際に「雇い入れ」で合意するか否かにかかわらず、雇用しようとする派遣労働者に対して必要となる説明です。

派遣元事業主は、派遣労働者として雇用しようとする労働者に対し、次の事項を説明しなければなりません(法31条の2第1項、則25条の14第2項)

- 当該労働者の賃金の見込額

- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険それぞれについての、被保険者の資格に関する事項

- その他の待遇に関する事項(この時点において説明可能な事項です)

- 事業運営に関する事項(派遣元の会社の概要)

- 労働者派遣に関する制度の概要

- 段階的かつ体系的な教育訓練および希望者に対するキャリアコンサルティングの内容(法30条の2の内容)

②は一般的な加入条件の説明で足ります。ただし、すでに就業が予定されている場合は被保険者資格の取得の有無を明示します(要領 第6の10 (1)ハ(イ))

「派遣労働者として雇用しようとする労働者」には、登録型派遣における登録中の労働者も含まれます(要領 第6の10 (1)ニ(ニ))

説明の方法

①賃金の見込額については、書面の交付等(派遣労働者が希望した場合には、FAXまたは電子メール等も可能です。以下同じ)による説明が必要です(則25条の14第1項ただし書き)

①以外は、書面の交付等の他にも、適切な方法(例えば、口頭、インターネットの利用)による説明が認められています(同旨 則25条の14第1項本文、要領 第6の10 (1)ニ(ロ))

ただし、⑤については、口頭のみで説明することは非常に困難なため、パンフレットの配付、電子メールに資料を添付する、URLを明示したうえでインターネットを利用して説明するなどが想定されています(同旨 前掲要領)

派遣労働者として雇い入れようとするとき

次は「雇用しようとする」場面ではなく「雇い入れようとする」場面に移ります。

…難しい日本語です。

厳格な定義はさておき、実際に「雇い入れ」で合意した段階(労働契約の締結に際し、労働条件を明示する場面)です。

新たに雇い入れようとするとき

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(紹介予定派遣の場合は、その旨を含む)を明示しなければなりません(法32条1項)

次の事項を不明確にしてはならないという意味です。

- 派遣労働者として雇い入れること

- 紹介予定派遣の対象となること

新たに労働者派遣の対象にするとき

派遣元事業主は、その雇用する労働者で、派遣労働者として雇い入れた労働者以外のものを新たに労働者派遣の対象としようとするときは、あらかじめ、当該労働者にその旨(新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合は、その旨を含む)を明示し、その同意を得なければなりません(法32条2項)

すでに派遣労働者として雇用している労働者を、新たに紹介予定派遣の対象としようとする場合にも、上記の明示および同意は必要とされています(要領 第6の11(2)ロを参照)

次の取扱いはいずれも、明示したのみでは足りず、同意を得なければできません。

- すでに雇用している労働者(派遣労働者を除く)を派遣労働者にすること

- すでに雇用している労働者を紹介予定派遣の対象とすること

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとするときは、あらかじめ、当該労働者に対し、労働条件に関する事項(2項1号)を明示するとともに、一定の内容(2項2号)を説明しなければなりません(法31条の2第2項)

以降、解説の便宜上、上記の明示義務を「雇い入れようとするときの明示」と表記しています。

明示事項|2項1号

「雇い入れようとするときの明示」における必要な明示事項は、次のとおりです(法31条の2第2項1号、則25条の16)

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 協定対象派遣労働者であるか否か(協定対象派遣労働者の場合には、協定の有効期間の終期)

- 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

なお、労基法15条1項(労働条件の明示)により明示する事項は、「雇い入れようとするときの明示」から除かれます(同旨 法31条の2第2項1号)

(労基法15条1項に基づいて明示するため、同じ内容を2度明示する必要はありません)

説明事項|2項2号

「雇い入れようとするときの明示」とともに説明を要する事項は、次の義務に関して、派遣元事業主が講じる措置の内容です(法31条の2第2項2号)

- 不合理な待遇の禁止等(法30条の3、30条の4第1項)

- 職務の内容等を勘案した賃金の決定(30条の5)

明示、説明の方法

- 「雇い入れようとするときの明示」については、文書の交付等により行います(則25条の15)

- 「雇い入れようとするときの明示とともに行われる説明」については、書面の活用その他の適切な方法によります(則25条の18)

「文書の交付等」とは、文書の交付に加え、派遣労働者が希望した場合には、FAXまたは電子メール等の送信も認められています。難しく考えると、「文書」とあり書面の交付等(書面の交付または書面を作成できる方法)と区別されています。以下同じ。

「書面の活用その他の適切な方法」とは、書面の交付等でも差し支えありません。ただし、書面を使っての口頭による説明が基本とされています。以下同じ(要領 第6の10 (2)ヘ)

派遣元事業主は、労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合には、当該労働者に対し、書面の交付等により、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額を明示しなければなりません(法34条の2、則26条の3第1項)

労働者派遣に関する料金の額とは、次のいずれかの額(以下同じ)とされています(則26条の3第3項)

- 当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額

- 当該労働者に係る労働者派遣を行う事業所における労働者派遣に関する料金の額の平均額

派遣労働者が派遣元を選択するための判断材料になるよう、上記いずれかの金額の明示が義務付けられています。

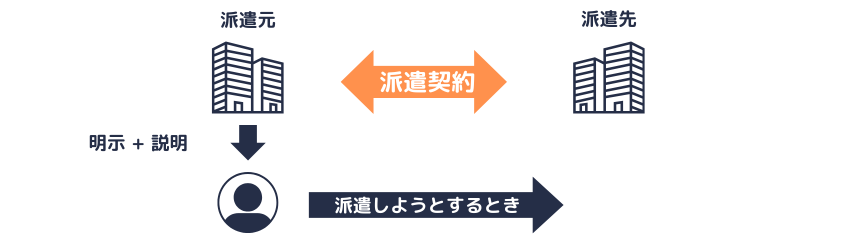

労働者派遣をしようとするとき

「雇用しようとするとき」「雇い入れようとするとき」に続き、「労働者派遣をしようとするとき」にも明示や説明が必要です。

派遣元事業主は、労働者派遣をしようとするときは、あらかじめ、派遣労働者に対し、書面の交付等により、次に掲げる事項を明示しなければなりません(法34条1項、3項、則26条)

- 労働者派遣をしようとする旨

- 労働者派遣契約の締結に際し定めなければならない事項(法26条1項各号に掲げる事項)

- 健康保険、厚生年金保険、雇用保険それぞれの資格取得届が行政機関に提出されていない場合は、その具体的な理由(則26条の2)

- 派遣労働者が個人(組織)単位の期間制限(法35条の3)に抵触する最初の日

- 派遣労働者が事業所単位の期間制限(法40条の2第1項)に抵触する最初の日

- 労働契約申込みみなし制度についての説明

派遣可能期間(3年)の制限が適用されない派遣労働者については、④および⑤の明示は不要です(法34条1項)

ちなみに、法34条1項は、④および⑤を除いて「派遣元事業主以外の労働者派遣をする事業主」に準用されています(法38条)

②の具体的な内容は、こちらの記事で解説しています。

④は、当該派遣労働者が、派遣先の同一の組織単位の業務で就業できなくなる日です。

(組織単位とは、いわゆる〇〇課の規模が想定されています)

⑤は、派遣可能期間(3年)が延長されなければ、派遣先が労働者派遣を利用できなくなる(派遣労働者としては当該派遣先では就業できなくなる)日です。

派遣先は、⑤事業所単位の期間制限を延長したときは、派遣元事業主に新たな抵触日を通知します(法40条の2第7項)

派遣元事業主は上記の通知を受けたときは、遅滞なく、新たな抵触日(更新された⑤という意味です)を派遣労働者に対して明示しなければなりません(法34条2項)

なお、④個人(組織)単位の期間制限は(できる旨の規定がないため)延長できません。

⑥は、派遣先が④または⑤(更新された場合を含む)に違反した場合の取扱いです。具体的には、次の事項を明示しなければなりません(法34条3項)

- 派遣先が法40条の6第1項3号に該当した場合の取扱い

⇒ 派遣先が「事業所単位の期間制限」に違反して派遣労働者を受け入れた場合には、当該派遣先が当該派遣労働者に対して「労働契約の申込み」をしたとみなす旨 - 派遣先が法40条の6第1項4号に該当した場合の取扱い

⇒ 派遣先が「個人(組織)単位の期間制限」に違反して派遣労働者を受け入れた場合には、当該派遣先が当該派遣労働者に対して「労働契約の申込み」をしたとみなす旨

個人(組織)単位の期間制限、事業所単位の期間制限、労働契約申込みみなし制度については、こちらの記事で解説します。

参考|就業条件等の明示と労働条件の明示

就業条件等の明示(法34条)は、労働条件の明示(労基法15条)とは別の義務です。

就業条件等の明示は、労働者派遣を行う前に必要な明示です。

派遣元事業主は、就業条件を含む法所定の事項(就業条件等)を、派遣労働者に対して明示します。

一方で、労働条件の明示は、労働契約を締結する際に必要な明示です。

労働者が労働すること、使用者が賃金を支払うことについて、両者で合意する際に、使用者(派遣元事業主)が労働者(派遣労働者)に対して明示します。

いずれも原則として書面の交付が義務けられていますが、書類の名称(〇〇明示書か否か)ではなく、所定の記載事項を満たしているかで別けられ(または一致する範囲で両者は統合され)ます。

(いずれも様式は任意です)

就業条件等の明示(前述)とは別の義務です。

派遣元事業主は、労働者派遣(法30条の4第1項の協定に係るものを除く)をしようとするときは、あらかじめ、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、文書の交付等により、①に掲げる事項を明示するとともに、書面の活用その他の適切な方法により、②に掲げる措置の内容を説明しなければなりません(法31条の2第3項、則25条の18)

- 労基法15条1項(労働条件の明示)で明示が必要な事項および「雇い入れようとするときの明示」に掲げる事項(則25条の20で定める事項を除く)

- 「雇い入れようとするときの明示」とともに説明した措置の内容(法31条の2第2項2号)

①から除かれる事項は、下のタブに格納しておきます(労基法15条はこちらの記事で解説しています)

労働基準法施行規則

第二十五条の二十

法第三十一条の二第三項第一号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 労働契約の期間に関する事項

二 期間の定めのある労働契約を更新する場合の基準に関する事項

三 就業の場所及び従事すべき業務に関する事項

四 始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項

五 退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

六 派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に関する事項

制度の趣旨

「労働条件と待遇はすでに明示したし、措置の内容も説明したよね?」と思われた方は…解説文をよく読んでいただきありがとうございます。

派遣労働者の基本給、賞与その他の待遇に「均等均衡方式(法30条の3)」を適用する場合には、派遣先の変更にともない待遇の内容も変わることがあり得ます。

しかし、労働者派遣をしようとするときには、労基法15条1項に基づく労働条件の明示は義務付けられていません。

そのため、均等均衡方式により大きく変更され得る労働条件に関しては、労働者派遣の都度の明示を労働者派遣法で義務付けています。

また、「雇い入れようとするときの明示」とともに説明した措置の内容も、労働者派遣をしようとするときには変更されている場合もあるため、上記の明示にあわせての説明が義務付けられています。

派遣元事業主は、次の場合には、当該労働者派遣に係る派遣労働者に対し、書面の交付等により、当該労働者に係る労働者派遣に関する料金の額を明示しなければなりません(法34条の2、則26条の3第1項)

- 労働者派遣をしようとする場合

- 労働者派遣に関する料金の額を変更する場合

なお、「労働者派遣をしようとする場合における料金」が「労働者を派遣労働者として雇い入れようとする場合に明示した料金」と同じ場合には、再度の明示を要しません(則26条の3第2項)

派遣労働者から待遇についての説明を求められたとき

簡単にいうと、派遣労働者が自身の待遇について疑問があるため、派遣元事業主に対して当該待遇の説明を求める場面です。

派遣元事業主は、派遣労働者からの求めに応じ、次の①については「その内容および理由」を、次の②から⑤までについては当該事項に関する「決定をするに当たって考慮した事項」を説明しなければなりません(法31条の2第4項)

- 当該派遣労働者と比較対象労働者(法26条8項)との間の待遇の相違

- 均等均衡方式(法30条の3)により講ずべきとされている事項

- 労使協定方式(法30条の4)により講ずべきとされている事項

- 職務の内容等を勘案した賃金の決定(法30条の5)により講ずべきとされている事項

- 就業規則の作成の手続(法30条の6)により講ずべきとされている事項

⑤については、就業規則の作成または変更しようとするときの意見聴取の対象となった派遣労働者がどのように選出され、どのような事項に関して意見聴取したのかを説明します(要領 第6の10 (4)ハの(ハ))

不利益な取扱いの禁止

派遣労働者が上記の説明を求めたことを理由とする、当該派遣労働者に対しての解雇その他不利益な取扱いは禁止されています(法31条の2第5項)

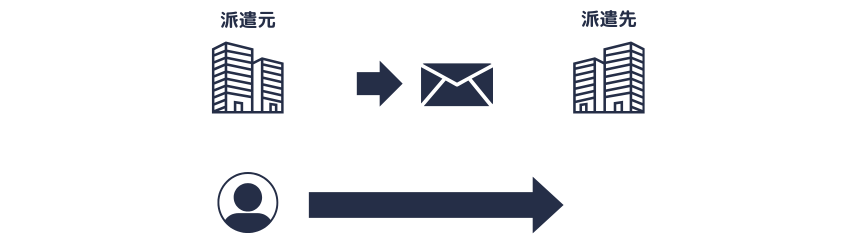

労働者派遣をするとき(派遣先への通知)

最後は、派遣元事業主から派遣先への通知義務です。

派遣元事業主は、労働者派遣をするときは、書面の交付等により、当該労働者派遣に係る次に掲げる事項を派遣先に通知しなければなりません(法35条、則27条2項)

- 派遣労働者の氏名

- 派遣労働者が協定対象派遣労働者であるか否かの別

- 派遣労働者が無期雇用派遣労働者であるか有期雇用派遣労働者であるかの別

- 派遣労働者が60歳以上の者であるか否かの別

- 派遣労働者に関して、健康保険、厚生年金保険、雇用保険それぞれの資格取得届が行政機関に提出されていることの有無(則27条の2第1項)。提出されていない場合にはその具体的な理由(則27条の2第2項)

- 派遣労働者の性別。ただし、派遣労働者が45歳以上の場合はその旨および性別、18歳未満の場合はその年齢および性別(則28条1号)

- 派遣労働者の就業条件等(法26条1項4号、5号、10号に係る条件に限る)の内容が、労働者派遣契約の内容と異なる場合には、当該派遣労働者の就業条件等の内容(則28条2号)

②から⑤までの内容に変更があった場合にも通知が必要です(法35条2項)

⑥は、派遣先における労働関係法令(例えば、性別や年齢による就業制限、安全衛生に関する配慮)の遵守を担保するための通知です(同旨 要領 第6の15 (3))

⑦は、次の内容(労働者派遣契約、派遣労働者の就業条件等いずれにおいても定めを要す事項です)に差がある場合の通知です。

- 労働者派遣の期間および派遣就業をする日(法26条1項4号)

- 派遣就業の開始および終了の時刻、休憩時間(同項5号)

- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度、派遣元責任者に関する事項など(同項10号)

ここまで、派遣元事業主に義務付けられている明示等を解説しました。

労働者派遣は、労働条件の他に就業条件という概念が追加されるため、明示や説明の場面も複雑になります。

規定を一語一句暗記するのも大変ですから、先ずは「どの場面でどのような明示や説明が必要なのか」をざっくりと把握してみてください。

また、労働条件の明示(労基法15条)も当ブログ(こちら)で解説していますので、合わせて学習してみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働者派遣法

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000099161.html

- 派遣元事業主の講ずべき措置は