この記事では、労働者派遣法における派遣元事業主の講ずべき措置から次の制度を解説しています。

- 均等均衡方式(法30条の3)

- 労使協定方式(法30条の4)

また、記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 労働者派遣法

- 則 ⇒ 労働者派遣法施行規則

- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

均等均衡方式|法30条の3

当ブログでは、法30条の3に則った待遇の決定方法を「均等均衡方式」と表記しています。

均等均衡方式を更に次の二つに分けて解説します。

- 均衡待遇(バランスを取る)

- 均等待遇(不利にしない)

制度の趣旨は「同一労働同一賃金」の実現です

- 派遣労働者

- 派遣先に雇用される通常の労働者(派遣先の正社員や無期雇用フルタイムの労働者です。以下「派遣先における通常の労働者」)

派遣元事業主は、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、上記①と②との間に、不合理と認められる相違を設けてはなりません(法30条の3第1項)

具体的には、次に掲げる事項(以下「職務の内容等」)について、待遇の性質および目的に照らして適切と認められるもの(範囲)を考慮して、派遣労働者の待遇を決定します(法30条の3第1項)

- 職務の内容

- 業務の内容および当該業務に伴う責任の程度という意味です(法26条8項)

- 職務の内容および配置の変更の範囲

- 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の範囲です。転勤、昇進、役割の変更を含む人事異動の範囲という意味です(要領 第5の2(3))

- その他の事情

- 成果、能力、経験、労使慣行、労使交渉の経緯などが想定されています(前掲要領)

「待遇」には、全ての賃金、教育訓練、福利厚生施設、休憩、休日、休暇、安全衛生、災害補償(等のすべての待遇)が含まれます。一方で、労働時間、労働契約の期間(これらは個々の待遇を決定する要素です)は含まれません(要領 第6の4(3)ハ)

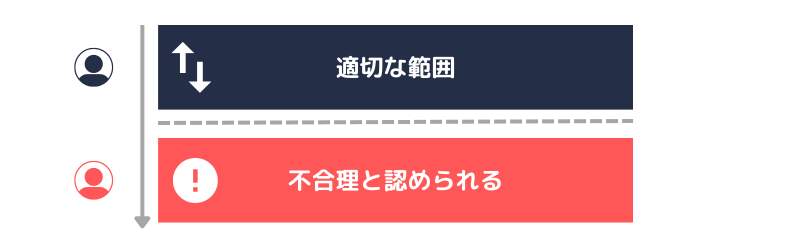

待遇が相違する範囲

均衡待遇は、「派遣労働者の待遇」と「派遣先における通常の労働者の待遇」との間に差が生じることを禁止する制度ではありません。

両者の待遇に差が生じるにしても、それぞれの職務の内容等を適切に考慮して、不合理な相違が生じないようにするため、均衡(バランスをとる)といわれています。

職務の内容等を勘案した賃金の決定

(均衡待遇の上乗せ措置と考えられています)

派遣元事業主は、派遣先における通常の労働者との均衡を考慮しつつ、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、賃金(職務の内容に密接に関連しない賃金は除く)を決定するように努めなければなりません(法30条の5)

「…それが均衡待遇でしょ?」かもしれません。

遠回しな表現を避けて解説します。

均衡待遇により「不合理な相違」は禁止されても、実際問題として「不合理とはいえない相違」は生じます。

そこで、職務の内容に密接に関連する賃金については、派遣労働者の能力や経験などを勘案して、「不合理とはいえない相違」の範囲を狭めるよう努力してください というのが制度の趣旨です。

そのため、職務の内容に密接に関連しない賃金(例えば、名称を問わず通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当の性質を有する賃金)は、法30条の5の努力義務の対象から除かれています(同旨 則25条の13)

また、次の派遣労働者については、それぞれの理由から努力義務の対象から除かれます(法30条の5)

- 均等待遇の対象となる派遣労働者(後述)

理由 派遣先に雇用される通常の労働者と同様の賃金が決定されため - 協定対象派遣労働者(後述)

理由 法所定の要件(賃金の決定方法等)に適合した労使協定により賃金が決定されるため

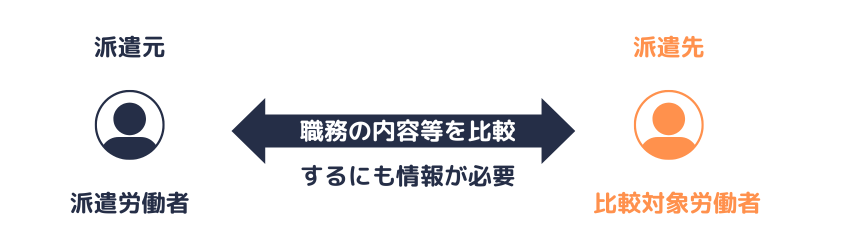

ここまで均衡待遇を解説しましたが、均衡を考慮する(または後述する均等にする)にも、派遣元事業主は派遣先における通常の労働者の待遇や職務の内容等は分かりません。

そのため、派遣先(厳密には派遣先に限りません)は、派遣元事業主に対して、派遣先における通常の労働者についての情報(賃金その他の待遇に関する情報)を提供することになっています。

比較対象労働者

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者に雇用される労働者であって、次の①②③のいずれかに該当するものを総称して「比較対象労働者」といいます(法26条8項、則24条の5)

- 「職務の内容」と「職務の内容および配置の変更の範囲」が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

- ①に該当する労働者がいない場合は、「職務の内容」が派遣労働者と同一であると見込まれる通常の労働者

- ②に該当する労働者がいない場合は、②に準ずる労働者(具体的には、要領 第5の2 (3)ハを参照)

(最終的に該当する労働者がいない場合は、派遣労働者と同一の職務の内容で新たに雇い入れたと仮定してでも比較対象労働者を定めます)

待遇等に関する情報の提供義務

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、派遣元事業主に対し、比較対象労働者の賃金その他の待遇に関する情報(以下「待遇等に関する情報」)を提供しなければなりません(法26条7項)

待遇等に関する情報は、書面の交付等により、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務ごとに提供します(法26条7項、則24条の3第1項)

提供した情報に変更が生じたときも、変更の内容に関する情報を提供しなければなりません(法26条10項)

派遣元事業主は、提供された情報をもとに、職務の内容等の均衡を考慮して(または後述する均等待遇により)派遣労働者の待遇を決定します。

「待遇等に関する情報」の具体的な内容は、下のタブに格納しておきます。

労働者派遣法施行規則

第二十四条の四

法第二十六条第七項の厚生労働省令で定める情報は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める情報とする。

一 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定しないことを定める場合 次のイからホまでに掲げる情報

イ 比較対象労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲並びに雇用形態

ロ 当該比較対象労働者を選定した理由

ハ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの内容(昇給、賞与その他の主な待遇がない場合には、その旨を含む。)

ニ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれの性質及び当該待遇を行う目的

ホ 当該比較対象労働者の待遇のそれぞれについて、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇に係る決定をするに当たって考慮したもの

二 労働者派遣契約に、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を協定対象派遣労働者に限定することを定める場合 次のイ及びロに掲げる情報

イ 法第四十条第二項の教育訓練の内容(当該教育訓練がない場合には、その旨)

ロ 第三十二条の三各号に掲げる福利厚生施設の内容(当該福利厚生施設がない場合には、その旨)

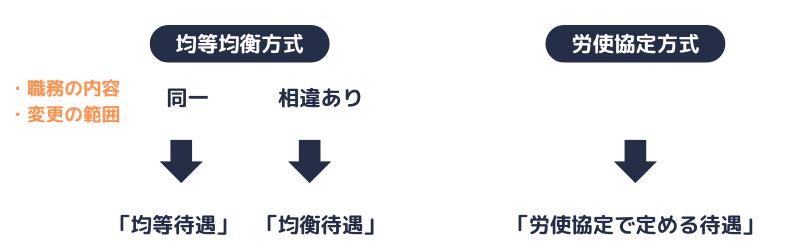

ごくごく単純化すると、職務の内容等について、派遣労働者と比較対象労働者との間に差があるなら均衡待遇、差がないなら均等待遇です。

派遣元事業主は、労働者派遣の役務の提供を受けようとする者から「待遇等に関する情報」の提供がないときは、当該者との間で、当該労働者派遣に係る派遣労働者が従事する業務について労働者派遣契約を締結してはなりません(法26条9項)

ここからは均衡(バランスをとる)ではなく、均等(不利にしない)待遇について解説します。

派遣元事業主は、次の①②いずれも満たした派遣労働者については、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれを、派遣先における通常の労働者の待遇と比べて不利にしてはなりません(法30条の3第2項)

- 「職務の内容」が派遣先における通常の労働者と同一

- 「職務の内容および配置の変更の範囲」が、派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、当該派遣先における通常の労働者と同一と見込まれる

②において「職務の内容および配置の変更の範囲」が同一と見込まれるか否かは、次の基準により判断します(法30条の3第2項、要領 第6の4 (5))

- 労働者派遣契約

- 派遣先における慣行(派遣先に定着している人事異動の態様をいいます)

- その他の事情(慣行と同等と考えられるものをいいます。人事規程により明文化された取扱いも含みます)

「職務の内容および配置の変更の範囲」が同一と見込まれるか

以降、規定に沿って解説します。

読みにくい場合は、「職務の内容および配置の変更の範囲」を「人材活用の範囲」と読み替えてください。

直前の②において「同一と見込まれる」か否かを判断するためには、派遣先における通常の労働者の「職務の内容および配置の変更の範囲」の把握が必要です。

派遣先における通常の労働者の「職務の内容および配置の変更の範囲」(の程度)は、次の開始から終了までの全期間において判断(評価)します(法30条の3第2項、同旨 前掲要領)

- 開始

派遣労働者の「職務の内容」および「職務の内容および配置の変更の範囲」が、派遣先における通常の労働者と同一となった時点 - 終了

派遣先と当該派遣先における通常の労働者との雇用関係が終了するとき

(規定には「雇用関係が終了するまでの全期間」とありますが、同一になる前の期間まで全期間に含める意味ではなく、同一となった時点から将来に向かって判断します)

その後、派遣労働者の「職務の内容および配置の変更の範囲」が、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、当該派遣先における通常の労働者の「(先ほど評価した)当該変更の範囲」と同一と見込まれるか否かを判断します。

規定そのものは下のタブに格納しておきます。

1 (省略)

2 派遣元事業主は、職務の内容が派遣先に雇用される通常の労働者と同一の派遣労働者であって、当該労働者派遣契約及び当該派遣先における慣行その他の事情からみて、当該派遣先における派遣就業が終了するまでの全期間において、その職務の内容及び配置が当該派遣先との雇用関係が終了するまでの全期間における当該通常の労働者の職務の内容及び配置の変更の範囲と同一の範囲で変更されることが見込まれるものについては、正当な理由がなく、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、当該待遇に対応する当該通常の労働者の待遇に比して不利なものとしてはならない。

労使協定方式|法30条の4

当ブログでは、法30条の4に則った待遇の決定方法を「労使協定方式」と表記しています。

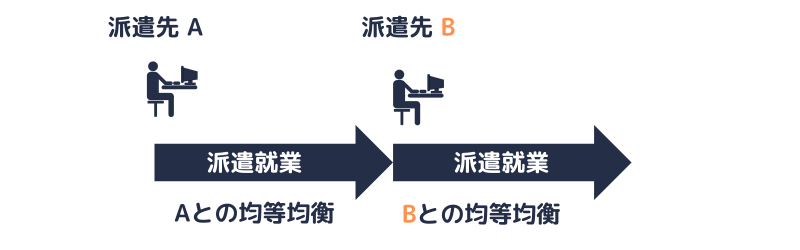

前述のとおり、「均等均衡方式」は、職務の内容等を「派遣先における通常の労働者」と比較したうえで待遇を決定します。

特段の支障はなさそうですが、次の理由から、派遣労働者個人の段階的なキャリアアップと不整合な事態を招き得ると考えられています(要領 第6の5 (2))

- 派遣先が変わるたびに派遣労働者の賃金水準が変わり、派遣労働者の所得が不安定になることが想定される

- 一般に賃金水準は大企業ほど高く、小規模の企業ほど低い傾向にある。しかし、派遣労働者が担う職務の難易度は、同様の業務であっても、大企業ほど高度で、小規模の企業ほど容易とは必ずしも言えない

つまり、段階的な人材育成(例えば、教育訓練による能力の向上、職務の難易や経験に基づく評価)に応じて賃金が決定されることを希望する労使にとっては、「均等均衡方式」のために不都合が生じる場合もあります。

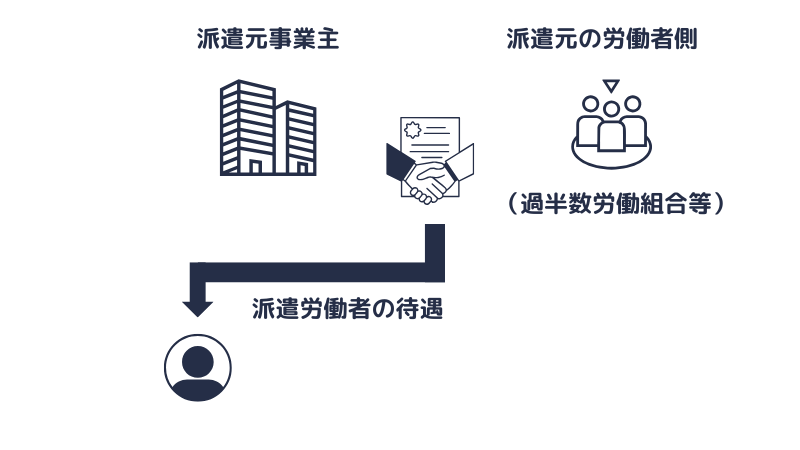

そのため、派遣元事業主が労働者側の当事者と書面による協定(労使協定)を締結した場合には、当該労使協定に基づいて派遣労働者の待遇(賃金に限りません)を決定できる制度が設けられています(法30条の4第1項)

労使協定方式が適用される派遣労働者の待遇については、均等均衡方式は適用されません(法30条の4第1項)

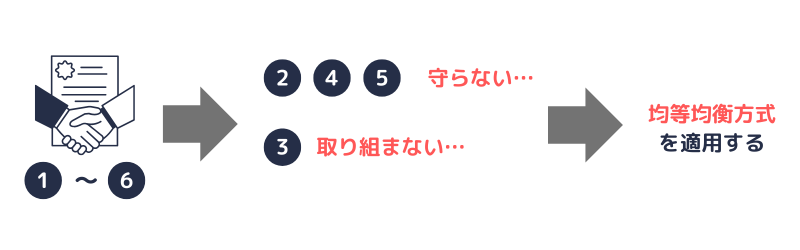

ただし、労使協定で定めた事項を守らない場合(後述します)は、原則どおり均等均衡方式が適用されます(同旨 法30条の4第1項ただし書き)

労使協定では定められない待遇

次の待遇は、労使協定方式の対象外です(法30条の4第1項、則25条の7)

- 法40条2項の教育訓練(派遣先が派遣労働者に対しても実施する教育訓練)

- 法40条3項の福利厚生施設(派遣先が派遣労働者に対しても利用の機会を付与する給食施設、休憩室、更衣室)

上記二つの待遇は、派遣先における通常の労働者との均衡または均等を確保しなければ実質的な意義を果たせないため、労使協定で定めることはできません(要領 第6の5 (5))

労使協定

労使協定を締結する労働者側の当事者は、労働者の過半数で組織する労働組合の有無で分れています。

- ある場合 ⇒ その労働組合(過半数労働組合)

- ない場合 ⇒ 労働者の過半数を代表する者(過半数代表者)

(派遣元事業主が派遣労働者と個別に協定を締結するわけではありません)

過半数代表者の要件(選出の方法、派遣元に管理監督者しかいない場合の取扱いなど)は、則25条の6に規定されています。

派遣元事業主は、次のいずれかの方法により、当該労使協定をその雇用する労働者(派遣労働者に限りません)に周知しなければなりません(法30条の4第2項、則25条の11)

- 書面の交付等(労働者が希望した場合はFAX、電子メール等も可)

- コンピュータに備えられたファイルなどに記録し、かつ、労働者が当該記録を常時確認できる方法(例えば、社内ポータルに掲載し、閲覧する権限を与えること)

- 各事業所の見やすい場所に掲示(または備え付け)する方法。ただし、労使協定の概要を書面の交付等により併せて周知する場合に限る

(実務における具体的な取り扱いは、要領、労使協定方式に関するQ&Aなどを参考にしてください)

「労使協定方式」における労使協定では、次の①から⑥までを定めます(法30条の4第1項)

- 労使協定方式の対象となる派遣労働者の範囲

- ①の範囲に属する派遣労働者の賃金(額)の決定方法

- ②の方法により派遣労働者(個人)の賃金を決定するに当たり行う公正な評価の内容

- 派遣労働者の待遇(賃金を除く)の決定方法

- ①の範囲に属する派遣労働者に対して実施する、段階的かつ体系的な教育訓練の内容(法30条の2第1項)

- 厚生労働省令で定める事項

②は基本給、賞与の計算方法や、昇給の仕組みなどを定めるという意味です。

③は(個人の)基本給や賞与などを決定するときに用いる評価基準を定めるという意味です。

なお、労使協定を締結しても上記②、④、⑤のいずれかを遵守していない場合または③の公正な評価に取り組んでいない場合は「均等均衡方式」を除外できません(法30条の4第1項ただし書き)

以降、⑤を除いて、簡単に解説します。

(⑤は労使協定方式の対象者に限らず実施義務のある教育訓練です。別の記事で解説します)

全ての派遣労働者を一律に労使協定方式の対象とする必要はありません。

労使協定で定めた待遇が適用される派遣労働者を協定対象派遣労働者といいます(法30条の5)

なお、労使協定方式に関するQ&A(厚生労働省)によると、労使協定方式の対象となる派遣労働者を個別に均等均衡方式に切り替える取扱いについては、次のように示されています(問1-10)

- 派遣先の希望を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更することは、労使協定方式の趣旨に反するものであり、認められない

- 待遇を引き下げることを目的として、派遣先ごとに待遇の決定方式を変更することも、法の趣旨に反するものであり、認められない

- 一方、待遇の決定方式を変更しなければ派遣労働者が希望する就業機会を提供できない場合であって当該派遣労働者から合意を得た場合等のやむを得ないと認められる事情がある場合などは、この限りでない

労使協定で定める「賃金(額)の決定方法」は、次の「イ」および「ロ」を満たす必要があります(法34条の4第1項2号)

- イ 派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者の平均的な賃金(一般賃金といわれています)の額と同等以上の賃金の額となること

- ロ 派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項の向上があった場合に賃金が改善されること

ただし、職務の内容に密接に関連しない賃金(例えば、名称を問わず通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当の性質を有する賃金)については、「イ」を満たすことのみで足ります(則25条の8)

「イ」は厳密には次のとおりです。ただし、具体的な取り扱いは、毎年度、厚生労働省が通達(令和7年度は令和6年8月27日職発0827第1号)で示しています。

- 派遣先の事業所その他派遣就業の場所の所在地を含む地域において派遣労働者が従事する業務と同種の業務に従事する一般の労働者であって、当該派遣労働者と同程度の能力及び経験を有する者の平均的な賃金の額と同等以上の賃金の額となるものであること(則25条の9)

賃金を決定するに当たっては、派遣労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力または経験その他の就業の実態に関する事項を公正に評価しなければなりません(法30条の4第1項3号)

上記の評価の内容(方法)を労使協定で定めます。

要領(第6の5(6)ハ)では、次の例が示されています。

- キャリア(スキル)マップを整備し、一定期間ごとに能力評価、派遣就業の状況の確認等により、派遣労働者の就業の実態の当てはめを行うこと

- 派遣労働者と面談して成果目標を設定し、一定期間後に達成状況について改めて面談を行って評価を決めること

派遣労働者の待遇(賃金を除く)の決定方法は、それぞれの待遇について、派遣元事業主に雇用される通常の労働者(派遣労働者を除く)との間で不合理な相違が生じない方法に限られます。

具体的には、次に掲げる事項のうち、待遇の性質および目的に照らして適切と認められるもの(不合理な相違に該当しないもの )を考慮します(法30条の4第1項4号)

- 職務の内容

- 職務の内容および配置の変更の範囲

- その他の事情

比較の対象は派遣元における通常の労働者となりますが、均衡待遇(法30条の3第1項)と考え方は同じです。

具体的には、次のとおりです(則25条の10)

- 有効期間(労使協定の始期と終期を記載するという意味です)

- 労使協定方式の対象となる派遣労働者の範囲を一部に限定する場合には、その理由

- 特段の事情がない限り、一つの労働契約の契約期間中に、当該労働契約に係る派遣労働者について、派遣先の変更を理由として、協定対象派遣労働者であるか否かを変更しようとしないこと

労働者派遣契約に関する料金額への配慮

ここまで解説したとおり、派遣労働者の待遇は「均等均衡方式」または「労使協定方式」により決定します。

ところで、派遣元事業主が「均等均衡方式」または「労使協定方式」により派遣労働者の待遇を決めるにも、派遣労働者の賃金(の改善)、教育訓練の費用などに充てる原資が必要です。

そのため、派遣労働者を受け入れる側に原資についての配慮義務が課されています。

派遣料金への配慮

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者および派遣先は、派遣元事業主が「均等均衡方式」または「労使協定方式(2号から5号まで)」を遵守できるように、労働者派遣に関する料金の額(以下「派遣料金」)について配慮しなければなりません(法26条11項)

要領では、次のいずれも配慮義務を尽くしたとは解されず、指導の対象となり得ると示されています(要領 第5の2(4))

- 派遣元事業主から要請があるにもかかわらず、派遣先が派遣料金の交渉に一切応じない場合

- 派遣元事業主が「均等均衡方式」または「労使協定方式」に基づく賃金を確保するために必要な額を派遣先に提示した上で派遣料金の交渉を行ったにもかかわらず、派遣料金が当該額を下回る場合

ここまで次の制度を解説しました。

- 均等均衡方式(均衡待遇、均等待遇)

- 比較対象労働者

- 労使協定方式

- 派遣料金への配慮

いずれも規定に沿って書類を作成するというより、実質的に効果のある対応が求められています。

暗記するにも情報量が多いため、まずは制度の概念を把握してみてください。

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働者派遣法

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

厚生労働省ホームページ|派遣労働者の同一労働同一賃金について

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000077386_00001.html

- Q & A(労使協定方式)

- Q & A(派遣先均等・均等方式)