この記事では、労働者派遣法における特定有期雇用派遣労働者を解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 労働者派遣法

- 則 ⇒ 労働者派遣法施行規則

- 派遣元指針 ⇒ 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)

- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

特定有期雇用派遣労働者等への雇用安定措置

- 制度の趣旨

- 制度の対象者

- 雇用安定措置の内容

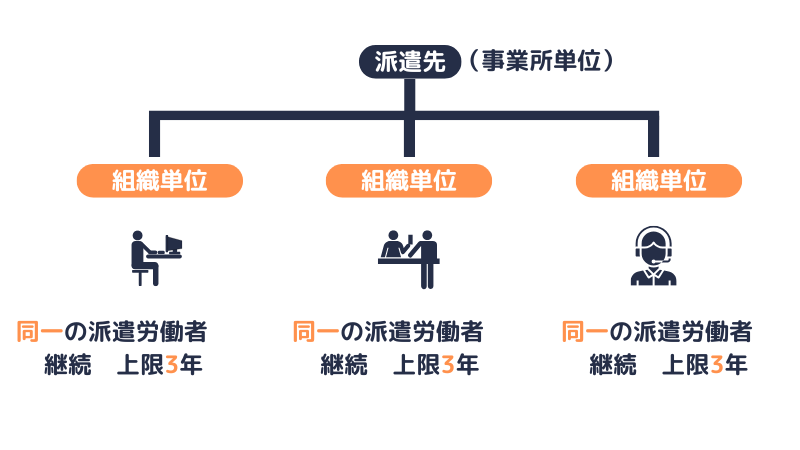

派遣先の事業所その他派遣就業の場所(以下「派遣先の事業所等」)における組織単位ごとの業務について、同一の派遣労働者に対して継続して労働者派遣を行える期間には、3年という上限が設けられています(法35条の3、法40条の3)

(組織単位とは、名称を問いませんが、いわゆる〇〇課が想定されています)

制限の目的は、「労働者が派遣労働に固定化されること」の防止です。

…そうは言っても、有期雇用の派遣労働者にとっては「新しい就業先がなければ、3年で自動的に仕事を失うかもしれない」という現実的な問題が生じます。

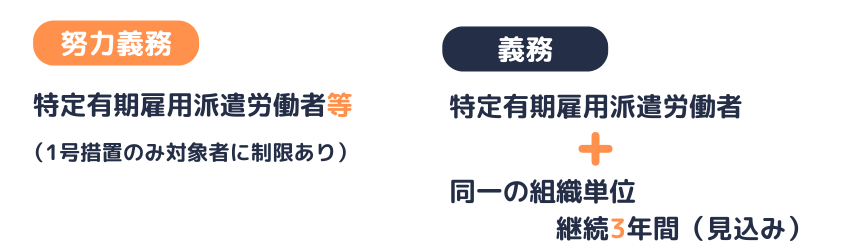

そこで、派遣元事業主には、一定の派遣労働者に対して、雇用の安定のための措置(以下「雇用安定措置」)を講じるよう努力義務(*1)が課せられています。

- (*1)同一の組織単位の業務に継続して3年間派遣する見込がある場合は、措置を講じる義務となります(後述します)

期間を定めて雇用される派遣労働者を有期雇用派遣労働者といいます(法30条1項柱書)

雇用安定措置の対象は、次の①②③のいずれかに該当する労働者です。

- 特定有期雇用派遣労働者

- 有期雇用派遣労働者(①の者を除く)のうち、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上になる者(則25条3項)

- 派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者のうち、当該派遣元事業主に雇用された期間が通算して1年以上ある者(法25条4項)

上記①②③を総称して「特定有期雇用派遣労働者等」といいます(法30条1項柱書)

ちなみに、③は登録型派遣における登録中の労働者をこれから派遣労働者として実際に雇用する場面が想定されています(要領 第6の2 (4)ホ)

①はこれから解説します。

特定有期雇用派遣労働者

特定有期雇用派遣労働者とは、次のいずれにも該当する有期雇用派遣労働者(派遣可能期間3年が適用されない派遣労働者を除く)をいいます(則25条1項)

- 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して1年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある

- 労働者派遣の終了後も継続して就業することを希望している

「希望」については、派遣元事業主が当該派遣労働者に対して、当該派遣労働者に係る労働者派遣が終了する日の前日までに聴きます(則25条2項)

直前の②および③の派遣労働者は従事した業務を問われませんが、通算して1年以上雇用されたことが要件です。

一方、特定有期雇用派遣労働者は同一の組織単位の業務が要件ですが、1年以上継続して従事する見込みで足ります。

「見込み」は派遣元事業主の主観(〇〇さんの人柄や能力なら見込みがあるなど)ではなく、契約期間により客観的に判断します。

なお、派遣が終了した後に次の派遣が開始する場合は、終了と次の開始との間の期間が3か月を超えないときは「継続して」従事するものとみなされます(要領 第6の2 (4)ロ)

以降は、特に断りを入れずに「特定有期雇用派遣労働者等」と「特定有期雇用派遣労働者」を区別して解説しています。

努力義務雇用安定措置

派遣元事業主は、特定有期雇用派遣労働者等に対し、次のいずれかの措置を講ずるように努めなければなりません(法30条1項、則25条の2第1項)

- 派遣先への直接雇用の依頼(1号措置)

⇒ 派遣先に対し、特定有期雇用派遣労働者に対して労働契約の申込みをするよう求めます。 - 新たな就業機会(派遣先)の提供(2号措置)

⇒ 派遣労働者として就業させることができるように就業(*2)の機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供します。- (*2)その条件が、特定有期雇用派遣労働者等の居住地、従前の職務に係る待遇その他派遣労働者の配置に関して通常考慮すべき事項に照らして合理的なものに限ります(則25条の3)

- 派遣元事業主において無期雇用(3号措置)

⇒ 派遣労働者以外の労働者として期間を定めないで雇用できるよう、雇用の機会を特定有期雇用派遣労働者等に提供します。 - 有給の教育訓練(4号措置)

⇒ 特定有期雇用派遣労働者等を対象とした教育訓練で、新たな就業の機会を提供するまでの間に、当該期間中、特定有期雇用派遣労働者等に対し賃金が支払われるものに限ります(則25条の4) - 紹介予定派遣(4号措置)

⇒ 職業安定法その他の法律の規定に基づく職業紹介ができる場合には、特定有期雇用派遣労働者等を紹介予定派遣の対象とし、又は紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れます(則25条の5第2号) - その他(4号措置)

⇒ その他特定有期雇用派遣労働者等の雇用の継続が図られると認められる措置を講じます(則25条の5第3号)

義務雇用安定措置

派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務について継続して3年間労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者については、雇用安定措置のいずれかを講じなければなりません(法30条2項、則25条の2第2項)

ただし、派遣先への直接雇用の依頼(1号措置)を講じたものの、当該派遣先に雇用されなかったときは、2号から4号までのいずれかの措置も講じなければなりません(則25条の2第2項)

なお、指針にて、次のように留意事項が示されています(派遣元指針 第2 8の(2))

- 法30条2項の適用を回避するために労働者派遣の期間を3年未満とする行為は、脱法的な運用であって、義務違反と同視でき、厳に避けるべき。

意見聴取

派遣元事業主は、雇用安定措置の実施(努力義務を含む)に当っては、特定有期雇用派遣労働者等から、その者が希望する当該措置の内容を聴取しなければなりません(則25条の2第3項)

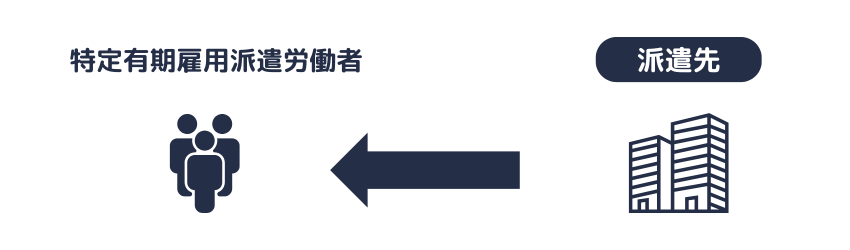

派遣先が特定有期雇用派遣労働者に対して実施する措置

ここからは、派遣元事業主ではなく、派遣先と特定有期雇用派遣労働者との間における制度を解説します。

制度の対象は、次の①②③の全て満たす特定有期雇用派遣労働者(以下「優先雇用の対象者」)です(法40条の4、則33条の7)

- 法40条の2第1項各号のいずれかに該当する者ではない(労働者派遣に派遣可能期間3年の制限が適用される)

- 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務に、継続して1年以上従事した

- 雇用安定措置として派遣先への直接雇用の依頼(1号措置)が講じられた

上記②は「見込み」ではなく、実際に「従事した」です(派遣先としては、役務の提供を受けたです)

努力義務

派遣先は、優先雇用の対象者に係る労働者派遣の役務の提供を受けた場合において、引き続き当該者が従事した業務に労働者を従事させるため、当該労働者派遣の役務の提供を受けた期間が経過した日以後に労働者を雇い入れようとするときは、当該優先雇用の対象者を、遅滞なく、雇い入れるように努めなければなりません(法40条の4、則33条の7)

法40条の4は、労働者がやむを得ず派遣就労に従事している場合もあるため、派遣先に対しても可能な限り雇用するよう求める制度です。

簡単にいうと、派遣先が(職業紹介に限らず)求人活動をするときは、要件を満たした派遣労働者に対しても求人情報を提供してくださいという制度です。

制度の対象は、次の①②③を全て満たす特定有期雇用派遣労働者です(法40条の5第2項、則33条の8)

- 法40条の2第1項各号のいずれかに該当する者ではない(労働者派遣に派遣可能期間3年の制限が適用される)

- 派遣先の事業所等における同一の組織単位の業務に継続して3年間従事する見込みがある

- 雇用安定措置として派遣先への直接雇用の依頼(1号措置)が講じられた

上記②は「見込み」で足ります。

義務

派遣先は、派遣先の事業所等において労働者(通常の労働者に限りません)の募集を行うときは、上記①②③を全て満たした特定有期雇用派遣労働者に対し、募集に係る事項(業務の内容、賃金、労働時間など)を周知しなければなりません(法40条の5第2項、則33条の8)

ただし、当該有期雇用派遣労働者が募集条件に該当しないことが明らかな場合(例えば、特殊な資格が必要な場合)まで周知を義務付けるものではありません(要領 第7の8 (4)ロ)

法40条の5第2項は、直接雇用の希望がよりかなえられるようにと設けられた制度です。

なお、募集情報の周知(提供)は、「派遣元事業主を通じても差し支えない」とありますが、派遣元を通じずに情報提供をした際には「提供したことを派遣元に知らせることが望ましい」とも示されています(同旨 前掲要領)

法40条の5第1項(特定有期雇用派遣労働者以外に対する情報提供)については、別の記事で解説します。

ここまで特定有期雇用派遣労働者(等)について解説しました。

派遣元事業主に対しては、雇用安定措置を講じる努力義務(同一の組織単位の業務について継続して3年間の見込みの場合は義務)が設けられています。

派遣先に対しては、優先雇用の対象者を雇い入れる努力義務と、募集に係る事項の周知義務が設けられています。

それぞれの具体的な要件は解説のとおりです。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働者派遣法

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html

- 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)