この記事では、労働者派遣法の用語の定義、労働者派遣と請負との関係などを解説しています。

記事中の略語の意味はそれぞれ次のとおりです。

- 法 ⇒ 労働者派遣法

- 令 ⇒ 労働者派遣法施行令

- 則 ⇒ 労働者派遣法施行規則

- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

労働者派遣法の目的等

はじめに次の事項を解説します。

- 目的

- 用語の定義

- 労働者派遣法事業が禁止されている業務

- 日雇派遣の原則禁止

社労士試験の勉強用に条文を載せておきます。

この法律は、職業安定法と相まって労働力の需給の適正な調整を図るため労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置を講ずるとともに、派遣労働者の保護等を図り、もって派遣労働者の雇用の安定その他福祉の増進に資することを目的とする。

ちなみに、労働者派遣法の正式な名称は「労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」です。

適用除外

船員(*1)には労働者派遣法は適用されません(法3条)

- (*1)船員法による船員および同法による船員でない者で日本船舶以外の船舶に乗り組むものをいいます(船員職業安定法6条1項)

船員派遣事業(船員に係る労働者派遣に相当する事業)については、船員職業安定法の定めによります(国土交通省の管轄です)

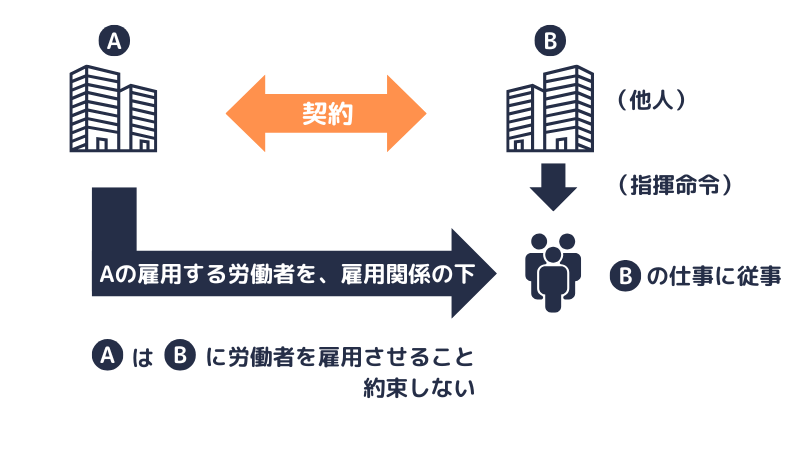

「労働者派遣」の定義は次のとおりです。

自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

労働者派遣は、次の①から⑤までを全て満たさなければなりません。

- 派遣する労働者は自己(派遣元)が雇用している

- ①の雇用関係の下に労働者を派遣する

- 派遣する労働者は他人(派遣先)の指揮命令を受ける

- 派遣する労働者を③の他人のために労働に従事させる

- 派遣する労働者を③の他人に雇用させることを約束しない

派遣労働者とは、事業主が雇用する労働者のうち、労働者派遣の対象となる労働者をいいます(法2条2号)

罰則

公衆衛生または公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で労働者派遣をした者は、1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金の対象となります(法58条)

労働者派遣「事業」

労働者派遣事業とは、労働者派遣を業として行うこといいます(法2条3号)

「業として行う」とは、要領(第1の3 (2))にて、次のように示されています。

- 「業として行う」とは、一定の目的をもって同種の行為を反復継続的に遂行することをいい、1回限りの行為であったとしても反復継続の意思をもって行えば事業性があるが、形式的に繰り返し行われていたとしても、全て受動的、偶発的行為が継続した結果であって反復継続の意思をもって行われていなければ、事業性は認められない。

- 具体的には、一定の目的と計画に基づいて経営する経済的活動として行われるか否かによって判断され、必ずしも営利を目的とする場合に限らず(例えば、社会事業団体や宗教団体が行う継続的活動も「事業」に該当することがある。)、また、他の事業と兼業して行われるか否かを問わない。

- しかしながら、この判断も一般的な社会通念に則して個別のケースごとに行われるものであり、営利を目的とするか否か、事業としての独立性があるか否かが反復継続の意思の判定の上で重要な要素となる。例えば、①労働者の派遣を行う旨宣伝、広告をしている場合、②店を構え、労働者派遣を行う旨看板を掲げている場合等については、原則として、事業性ありと判断されるものであること。

労働者派遣法の規制の対象

結論としては、労働者派遣法は「事業として行う労働者派遣」以外も規制の対象としています。

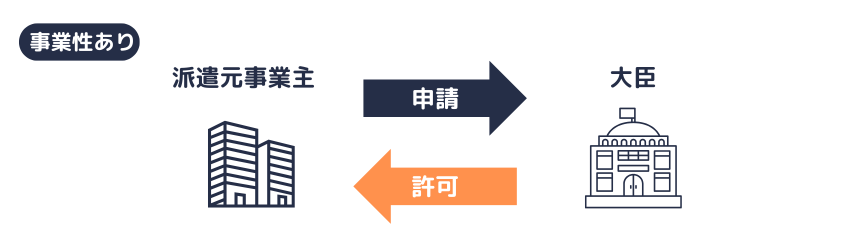

労働者派遣事業はすべて許可制です(法5条1項)

労働者派遣事業の許可を受けた者を派遣元事業主といいます(法2条4号)

派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受ける者を派遣先といいます(同旨 法2条4号)

「でしょうね…」かもしれませんが、労働者派遣法には次の規定があります。

- 労働者派遣の役務の提供を受ける者は、派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主から、労働者派遣の役務の提供を受けてはならない(法24条の2)

「派遣元事業主以外の労働者派遣事業を行う事業主」とは、許可を受けずに違法に労働者派遣事業を行う事業主をいいます(要領 第12の3 (2)ロ)

また、「労働者派遣の役務の提供を受ける者」の範囲は「派遣先」より広くなります。

「派遣元事業主」「派遣先」とあれば、「許可を受けている労働者派遣事業」の当事者です。

一般的には、「労働者派遣」といえば「労働者派遣事業」を指し、当事者は「派遣元事業主」「派遣先」「派遣元事業主が派遣先に派遣する派遣労働者」という認識で大差はないでしょう。

以降の表記を「労働者派遣」「派遣元」「派遣先」で統一したいところですが、労働者派遣法は労働者派遣事業のみを規制する法律ではないため、複数の表現にお付き合い願います。

「紹介予定派遣」は、次のように定義されています(法2条4号)

- 労働者派遣のうち、法5条1項の許可を受けた者(派遣元事業主)が、労働者派遣の役務の提供の開始前または開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者および当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(派遣先)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいう

- 紹介予定派遣には、上記①の職業紹介により、派遣労働者が派遣先に雇用される旨が、労働者派遣の役務の提供の終了前に派遣労働者と派遣先との間で約されるものを含む

(予定も含まれるため、職業紹介が実施されるとは限りません。また、求人はいわゆる正社員に限りません)

紹介予定派遣は、派遣労働者と派遣先との間で(合意に至った場合に)雇用される旨が約束されます。

(派遣元事業主が、派遣労働者を派遣先に雇用させることを約するわけではありません)

紹介予定派遣の期間

派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)では、次のように示されています(第2の15(1))

- 派遣元事業主は、紹介予定派遣を行うに当たっては、6か月を超えて、同一の派遣労働者の労働者派遣を行わないこと

派遣労働者の特定を目的とする行為

労働者派遣の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該契約に係る派遣労働者の特定を目的とする行為をしないように努めなければなりません。ただし、紹介予定派遣についてはこの規定は適用されません(法26条6項)

紹介予定派遣では次の措置を行えます(要領 第1の4(3))

- 派遣就業開始前の面接、履歴書の送付等

- 派遣就業開始前および派遣就業期間中の求人条件の明示

- 派遣就業期間中の求人・求職の意思等の確認および採用内定

次のいずれかに該当する業務(以下「派遣禁止業務」)は、労働者派遣事業が禁止されています(法4条1項、3項)

(派遣する側のみならず、役務の提供を受ける側も禁止です)

- 港湾運送業務

- 港湾労働法2条2号に規定する港湾運送の業務および同条1号に規定する港湾以外の港湾において行われる当該業務に相当する業務として政令(令1条)で定める業務をいいます(膨大になるため省略します)

- 建設業務

- 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊もしくは解体の作業又はこれらの作業の準備の作業に係る業務をいいます(禁止されるのは、直接これらの作業に従事する業務です。建設現場の事務員が行う業務は、当然には禁止業務に該当しません)

- 警備業法2条1項各号に掲げる業務

- 事務所、住宅等における盗難等の事故の発生を警戒し、防止する業務、車両の雑踏する場所における負傷等の事故の発生を警戒し、防止する業務などがあります(警備業法における「警備業務」に該当する業務です)

- 業務の実施の適正を確保するためには業として行う労働者派遣により派遣労働者に従事させることが適当でないとして政令で定める業務

- 医療関連の業務が定められています。ただし、紹介予定派遣をする場合、産前産後休業や育児休業、介護休業をする労働者の業務に係る労働者派遣をする場合、一定の業務について就業の場所がへき地にある場合など、労働者派遣事業が禁止されない場合もあります(令2条)

罰則

派遣禁止業務について労働者派遣事業を行った者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象となります(法59条)

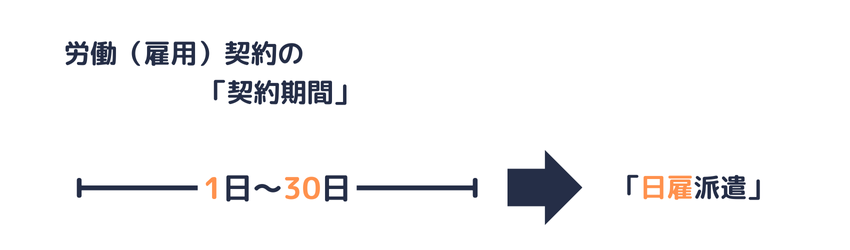

日雇派遣は原則として禁止です。

派遣元事業主は、次の①または②を除き、その雇用する日雇労働者(日々または30日以内の期間を定めて雇用する労働者)について労働者派遣を行ってはなりません(法35条の4第1項、令4条、則28条の2、28条の3)

- 業務を迅速かつ的確に遂行するために専門的な知識、技術または経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者を従事させても当該日雇労働者の適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがない業務(令4条1項)について労働者派遣をする場合

- (雇用の機会の確保が特に困難な労働者の雇用の継続等を図るために必要な場合などの)政令で定める場合(令4条2項)

(①と②を同時に満たす必要はありません)

言い換えると、上記①または②に該当する場合には、日雇派遣を適法に行えます。

なお、②から「雇用の機会を確保するために日雇派遣を例外として認めている」と連想しそうですが、①が基本的な考え方(適正な雇用管理に支障を及ぼすおそれがない業務に認めている)です。

①は19業務(システムまたはプログラムの設計、企画旅行の添乗、建物や博覧会の入り口における受付など)が定められています。

②については60歳以上の者、年収500万円以上の者(*2)などが定められています。

- (*2)雇用機会の確保ではなく、「生活のためにやむを得ず」という水準の年収ではないため認められています(副業が想定されています)

具体的には下のタブに格納しておきます。

労働者派遣法施行令

第四条(法第三十五条の四第一項の政令で定める業務等)

1 法第三十五条の四第一項の政令で定める業務は、次のとおりとする。

一 電子計算機を使用することにより機能するシステムの設計若しくは保守(これらに先行し、後続し、その他これらに関連して行う分析を含む。)又はプログラム(電子計算機に対する指令であって、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。第十七号及び第十八号において同じ。)の設計、作成若しくは保守の業務

二 機械、装置若しくは器具(これらの部品を含む。以下この号及び第十八号において「機械等」という。)又は機械等により構成される設備の設計又は製図(現図製作を含む。)の業務

三 電子計算機、タイプライター又はこれらに準ずる事務用機器(第十七号において「事務用機器」という。)の操作の業務

四 通訳、翻訳又は速記の業務

五 法人の代表者その他の事業運営上の重要な決定を行い、又はその決定に参画する管理的地位にある者の秘書の業務

六 文書、磁気テープ等のファイリング(能率的な事務処理を図るために総合的かつ系統的な分類に従ってする文書、磁気テープ等の整理(保管を含む。)をいう。以下この号において同じ。)に係る分類の作成又はファイリング(高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とするものに限る。)の業務

七 新商品の開発、販売計画の作成等に必要な基礎資料を得るためにする市場等に関する調査又は当該調査の結果の整理若しくは分析の業務

八 貸借対照表、損益計算書等の財務に関する書類の作成その他財務の処理の業務

九 外国貿易その他の対外取引に関する文書又は商品の売買その他の国内取引に係る契約書、船荷証券、複合運送証券若しくはこれらに準ずる国内取引に関する文書の作成(港湾運送事業法第二条第一項第一号に掲げる行為に附帯して行うもの及び通関業法第二条第一号に規定する通関業務として行われる同号ロに規定する通関書類の作成を除く。)の業務

十 電子計算機、自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識、技術又は経験を必要とする機械の性能、操作方法等に関する紹介及び説明の業務

十一 旅行業法第十二条の十一第一項に規定する旅程管理業務(旅行者に同行して行うものに限る。)若しくは同法第四条第一項第三号に規定する企画旅行以外の旅行の旅行者に同行して行う旅程管理業務に相当する業務(以下この号において「旅程管理業務等」という。)、旅程管理業務等に付随して行う旅行者の便宜となるサービスの提供の業務(車両、船舶又は航空機内において行う案内の業務を除く。)又は車両の停車場若しくは船舶若しくは航空機の発着場に設けられた旅客の乗降若しくは待合いの用に供する建築物内において行う旅行者に対する送迎サービスの提供の業務

十二 建築物又は博覧会場における来訪者の受付又は案内の業務

十三 科学に関する研究又は科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する新製品若しくは科学に関する知識若しくは科学を応用した技術を用いて製造する製品の新たな製造方法の開発の業務(第一号及び第二号に掲げる業務を除く。)

十四 企業等がその事業を実施するために必要な体制又はその運営方法の整備に関する調査、企画又は立案の業務(労働条件その他の労働に関する事項の設定又は変更を目的として行う業務を除く。)

十五 書籍、雑誌その他の文章、写真、図表等により構成される作品の制作における編集の業務

十六 商品若しくはその包装のデザイン、商品の陳列又は商品若しくは企業等の広告のために使用することを目的として作成するデザインの考案、設計又は表現の業務(建築物内における照明器具、家具等のデザイン又は配置に関する相談又は考案若しくは表現の業務(法第四条第一項第二号に規定する建設業務を除く。)を除く。)

十七 事務用機器の操作方法、電子計算機を使用することにより機能するシステムの使用方法又はプログラムの使用方法を習得させるための教授又は指導の業務

十八 顧客の要求に応じて設計(構造を変更する設計を含む。)を行う機械等若しくは機械等により構成される設備若しくはプログラム又は顧客に対して専門的知識に基づく助言を行うことが必要である金融商品(金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三条第一項に規定する金融商品の販売の対象となるものをいう。)に係る当該顧客に対して行う説明若しくは相談又は売買契約(これに類する契約で同項に規定する金融商品の販売に係るものを含む。以下この号において同じ。)についての申込み、申込みの受付若しくは締結若しくは売買契約の申込み若しくは締結の勧誘の業務

十九 保健師助産師看護師法第五条に規定する業務(病院等、助産所、介護老人保健施設、介護医療院及び居宅において行われるもの(介護保険法第八条第三項に規定する訪問入浴介護及び同法第八条の二第二項に規定する介護予防訪問入浴介護に係るものを除く。)を除く。)

2 法第三十五条の四第一項の政令で定める場合は、法第二条第四号に規定する派遣元事業主が労働者派遣に係る法第三十五条の四第一項に規定する日雇労働者(以下この項において「日雇労働者」という。)の安全又は衛生を確保するため必要な措置その他の雇用管理上必要な措置を講じている場合であって次の各号のいずれかに該当するときとする。

一 当該日雇労働者が六十歳以上の者である場合

二 当該日雇労働者が学校教育法第一条、第百二十四条又は第百三十四条第一項の学校の学生又は生徒(同法第四条第一項に規定する定時制の課程に在学する者その他厚生労働省令で定める者を除く。)である場合

三 当該日雇労働者及びその属する世帯の他の世帯員について厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額が厚生労働省令で定める額以上である場合

労働者派遣法施行規則

第二十八条の二(令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者)

令第四条第二項第二号の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。

一 卒業を予定している者であって、雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業に雇用され、卒業した後も引き続き当該事業に雇用されることになっているもの

二 休学中の者

三 前二号に掲げる者に準ずる者

第二十八条の三(令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額等)

1 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定めるところにより算定した収入の額は、次に掲げる額とする。

一 日雇労働者の一年分の賃金その他の収入の額

二 日雇労働者(主として生計を一にする配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)その他の親族(以下この号において「配偶者等」という。)の収入により生計を維持する者に限る。)及び当該日雇労働者と生計を一にする配偶者等の一年分の賃金その他の収入の額を合算した額

2 令第四条第二項第三号の厚生労働省令で定める額は、五百万円とする。

労働者派遣と請負との関係

請負と労働者派遣との関係については、事業性のある労働者派遣を前提に解説します。

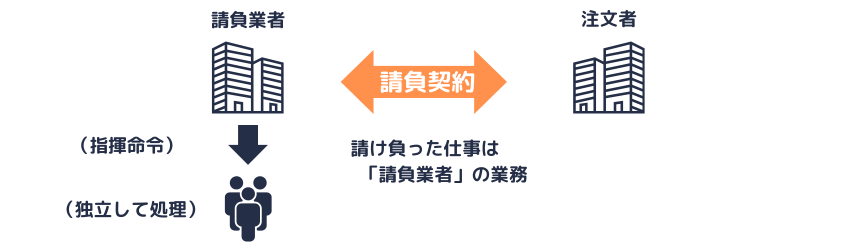

結論としては、「労働者派遣」と「請負」は両立しない概念です。

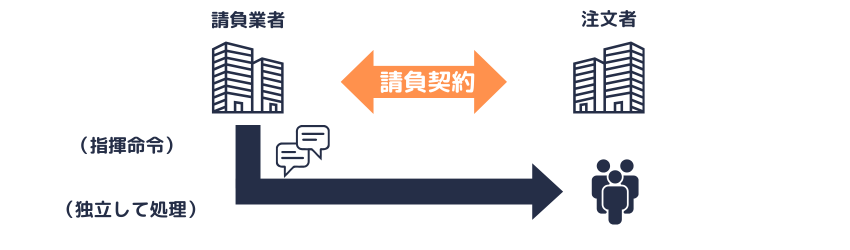

「労働者派遣」は、少なくとも「(自己の雇用する労働者を)他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる」ことが必要です(法2条1号)

一方で、「請負」により行われる事業と判断されるためには、次の①および②を満たす必要があります(要領 第1(3)具体的には昭和61年4月17日労働告37号を参照)

- 労働者の労働力を(業務を請け負った)事業主が自ら直接利用すること、すなわち、労働者の作業の遂行について、当該事業主が直接指揮監督のすべてを行うこと

- 当該(請け負った)業務を自己の業務として相手方から独立して処理すること、すなわち、当該業務が当該事業主の業務として、その有する能力に基づき自己の責任の下に処理されること

「請負契約」の形式をとっても、その実態が上記①および②を満たさないならば「請負により行われる事業」とは判断されません。

具体的な判断基準は、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日労働告37号)で示されています。

参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37号告示)関係疑義応答集

労働者が就業する場所

「労働者派遣」「請負」ともに、「労働者が業務に従事する場所」は要件ではありません

次のいずれも、実質的にそれぞれの契約と判断される範囲で行うならば違法ではありません(請負については直前の①②を、労働者派遣については法2条1号を参照)

- 請負契約として、請負業者(業務を請け負った側)の雇用する労働者が注文者の事業所で、請負業者の指揮命令の下、請負に係る業務に従事する(請負業者の業務は注文者から独立して処理される必要あり)

- 労働者派遣契約として、派遣労働者が派遣元の事業所で、派遣先の指揮命令の下、労働者派遣に係る労働に従事する(指揮命令に伴って生じる利益は直接派遣先に帰属する必要あり)

労働者供給事業を行う者は、労働組合等に該当しない前提で解説します(以下同じ)

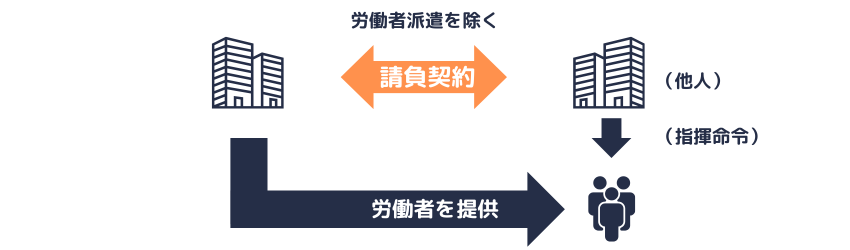

典型的な偽装請負(または請負契約と称した労働者供給事業)

- 派遣元が派遣先から作業の完成を請け負い、契約の形式を請負とします。ただし、請負契約に係る作業に従事する派遣元の労働者を派遣先(他人)が指揮命令します。

- 派遣元は労働者の作業の遂行について、直接指揮監督のすべてを行っていない(または職業安定法施行規則4条2項を満たしていない)ため、派遣先との関係は請負契約に該当しません。

- 請負契約と称しても実態は労働者派遣事業(または労働者供給事業)なため、労働者派遣法5条(または職業安定法44条)に違反します。

労働者派遣の仕組み(または労働者供給の仕組み)を事業として行いたいものの、労働者派遣法(または職業安定法)に基づく義務を免れるために取られる違法な手段です。

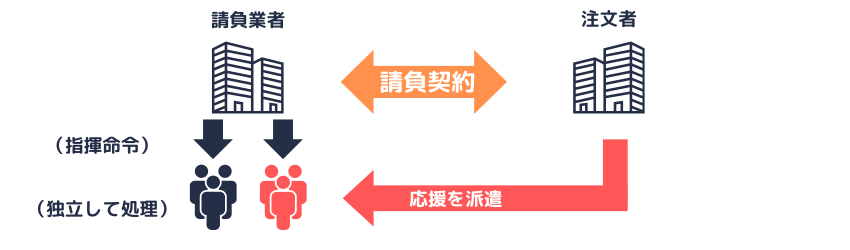

注文者の労働者による請負業者への応援(注文者が派遣元になる労働者派遣)

典型的な偽装請負と比較すると、より意図せずとも起こるケースかもしれません。

- 請負業者が注文者から作業の完成を請け負い、契約の形式を請負とします。請負契約に係る作業に従事する請負業者の労働者を請負業者自らが指揮命令します(この時点では適法な請負です)

- その後、請負業者の労働者のみでは作業を完成させられない事態(人手が足りないなど)が生じたとします。

- 注文者は、請負業者への手伝い(応援)として、注文者の(雇用する)労働者を、請負業者の指揮命令の下で当該請負に係る作業(応援)に従事させます(この時点で偽装請負です)

- 上記の取扱いは応援と称しても実態は労働者派遣事業(または労働者供給事業)に該当するため、注文者を派遣元事業主、請負業者を派遣先とする労働者派遣として行わなければ、労働者派遣法5条(または職業安定法44条)に違反します。

上記は、「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(37 号告示)に関する疑義応答集」のQ3に相当します。

- 派遣元から派遣された労働者を、派遣先(他人)が更に業として第三者に派遣します。

- 派遣先は法2条1号を満たしていないため、第三者との関係では労働者派遣に該当しません。

- 派遣先と第三者との間は、労働者派遣契約と称しても実態は労働者供給事業なため、職業安定法44条に違反します。

労働者供給事業(二重派遣を含む)は、こちらの記事で解説しています。

雑則等

最後に次の事項を簡単に解説します。

- 台帳

- 責任者

- 指針、申告

- 紛争の解決

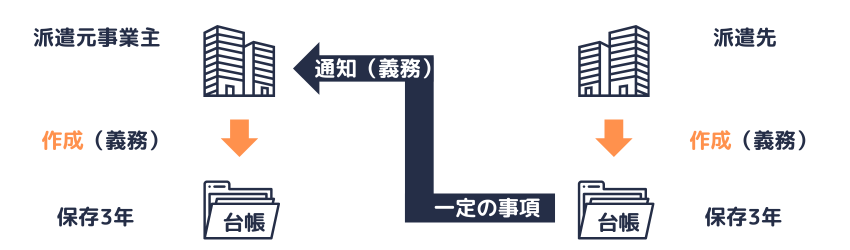

派遣元管理台帳

派遣元事業主は、派遣就業に関し、派遣元管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに法所定(法37条1項、則31条)の事項を記載しなければなりません(法37条1項)

(記載事項は解説を要すものがあり、また内容が膨大になるため省略します)

派遣元管理台帳の保存期間は、労働者派遣の終了の日から起算して3年です(法37条2項、則32条)

派遣先管理台帳

派遣先は、派遣就業に関し、派遣先管理台帳を作成し、当該台帳に派遣労働者ごとに法所定(法42条1項、則36条)の事項を記載しなければなりません(法42条1項)

(記載事項は派遣元管理台帳と同様の理由から省略します)

派遣先管理台帳の保存期間も、労働者派遣の終了の日から起算して3年です(法42条2項、則37条)

派遣元事業主に対する通知

派遣先は、次の①から⑥までの事項(派遣先管理台帳の記載事項に含まれています)を、1か月ごとに1回以上、一定の期日を定めて、書面の交付等により派遣元事業主に通知しなければなりません(法42条3項、則38条1項)

また、派遣元事業主から請求があったときは、遅滞なく、書面の交付等により通知しなければなりません(則38条2項)

- 派遣労働者の氏名(則36条1号)

- 派遣就業をした日

- 派遣就業をした日ごとの始業した時刻、終業した時刻、休憩した時間

- 従事した業務の種類

- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度(則36条2号)

- 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事した事業所の名称、所在地その他派遣就業をした場所、組織単位(則36条5号)

- 派遣元事業主は、派遣就業に関し派遣先との連絡調整などを行わせるため、派遣元責任者を選任しなければなりません(法36条)

- 派遣先は、派遣就業に関し派遣元事業主との連絡調整などを行わせるため、派遣先責任者を選任しなければなりません(法41条)

①は、派遣元事業主の事業所ごとに、当該事業所に専属の派遣元責任者として自己の雇用する労働者の中から選任します(則29条1項)

②は、派遣先の事業所その他派遣就業の場所(事業所等)ごとに、当該事業所等の専属の派遣先責任者として自己の雇用する労働者の中から選任します(則34条1項)

ただし、派遣元事業主(法人である場合は、その役員)を派遣元責任者とすること、派遣先(法人である場合は、その役員)を派遣先責任者とすることは、いずれも妨げられません(則29条1項、則34条1項)

なお、①②ともに、選任しなければならない責任者の人数は、派遣労働者の数や製造業務に該当するか否かにより変動します(則29条、34条)

選任の具体的な手順については、必要に応じて厚生労働省のホームページなどでご確認ください。

指針

厚生労働大臣により次の指針が公表されています(法47条の12)

- 派遣元事業主が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告137号)

- 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)

- 日雇派遣労働者の雇用の安定等を図るために派遣元事業主及び派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成20年2月28日厚労告36号)

厚生労働大臣に対する申告

労働者派遣をする事業主または労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣法または同法に基づく命令の規定に違反する事実がある場合に認められる制度です。

上記の場合、派遣労働者はその事実を厚生労働大臣に申告することができます(法49条の3第1項)

なお、上記の申告をしたことを理由に、労働者派遣をする事業主および労働者派遣の役務の提供を受ける者が、派遣労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(法49条の3第2項)

簡単にいうと、裁判とは別の解決手段です。

苦情の自主的解決の努力義務

(苦情の解決を苦情処理機関に委ねることまでは規定されていません)

① 派遣元事業主は、次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたとき、又は派遣労働者が派遣先に対して申し出た苦情の内容が派遣先から通知されたときは、その自主的な解決を図るように努めなければなりません(法47条の5第1項)

- 不合理な待遇の禁止等(法30条の3)

- 派遣労働者の待遇について、労使協定方式を採用する場合(法30条の4)

- 待遇に関する事項等の説明(法31条の2第2項から5項まで)

② 派遣先は、次の事項に関し、派遣労働者から苦情の申出を受けたときは、その自主的な解決を図るように努めなければなりません(法47条の5第2項)

- 教育訓練の実施(法40条2項)

- 福利厚生施設の利用の機会(法40条3項)

紛争の解決の援助、調停

次の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による「助言及び指導」「あっせん」は行われません(法47条の6)

- 法47条の5第1項の事項(直前の①を参照)についての派遣労働者と派遣元事業主との間の紛争

- 法47条の5第2項の事項(直前の②を参照)についての派遣労働者と派遣先との間の紛争

上記の紛争に関しては、都道府県労働局長による「助言、指導又は勧告」の対象となります(法47条の7第1項)

また、あっせんではなく「調停」の対象となります(法48条の8第1項)

派遣労働者が都道府県労働局長に「助言、指導又は勧告」を求めたり、「調停」の申請をしたことを理由に、派遣元事業主および派遣先が、当該派遣労働者に対して不利益な取扱いをすることは禁止されています(法47条の7第2項、法47条の8第2項)

ここまで次の事項を解説しました。

- 目的

- 用語の定義

- 労働者派遣と請負との関係

- 労働者派遣法事業が禁止されている業務

- 台帳

- 責任者

- 指針、申告

- 紛争の解決

不合理な待遇の禁止等(法30条の3)、労使協定方式(法30条の4)など当記事で解説していない制度は、こちらの記事一覧をご参照ください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働者派遣法

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等より|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html

- 労働者派遣と請負により行われる事業との区分に関する基準を定める告示

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html