この記事では、短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下、パートタイム・有期雇用労働法)を解説しています。

記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ パートタイム・有期雇用労働法

- 則 ⇒ パートタイム・有期雇用労働法施行規則

- 通達 ⇒ 平成31年1月30日基発0130第1号

当記事は条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

パートタイム・有期雇用労働法の目的等

- 目的

- 用語の定義

社労士試験の勉強用に条文を載せておきます。

この法律は、我が国における少子高齢化の進展、就業構造の変化等の社会経済情勢の変化に伴い、短時間・有期雇用労働者の果たす役割の重要性が増大していることに鑑み、短時間・有期雇用労働者について、その適正な労働条件の確保、雇用管理の改善、通常の労働者への転換の推進、職業能力の開発及び向上等に関する措置等を講ずることにより、通常の労働者との均衡のとれた待遇の確保等を図ることを通じて短時間・有期雇用労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、もってその福祉の増進を図り、あわせて経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

平成5年に施行された法律です。

適用除外

パートタイム・有期雇用労働法は、国家公務員、地方公務員、船員(船員職業安定法6条1項)には適用されません(法29条)

短時間・有期雇用労働者とは、短時間労働者および有期雇用労働者という意味です(法2条3項)

短時間労働者

短時間労働者とは、1週間の所定労働時間が、同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比べて短い労働者をいいます(法2条1項)

一般的にいう「パートタイム労働者」は「短時間労働者」と同じ意味です。

通常の労働者とは、「正規型の労働者」および「無期雇用フルタイムの労働者」をいいます(通達)

- 「正規型の労働者」とは、労働契約の期間の定めがないことを前提として、社会通念に従い、当該労働者の雇用形態、賃金体系等(例えば、長期雇用を前提とした待遇を受けるか、賃金の主たる部分の支給形態、賞与、退職金、定期的な昇給や昇格の有無)を総合的に勘案して判断します(通達)

- 「無期雇用フルタイムの労働者」とは、期間の定めのない労働契約を締結している労働者のうち、1週間の所定労働時間が最長の労働者をいいます(通達)

「通常」の概念については、就業形態が多様化している中で、正規型の労働者が事業所や特定の業務には存在しない場合もあるため、ケースに応じて個別に判断します(通達)

なお、法が業務の種類ごとに短時間労働者を定義していることから、「通常」の判断についても業務の種類ごとに行います(通達)

短時間労働者の具体的な判定方法は下のタブに格納しておきます。

パートタイム・有期雇用労働法

第二条

1 この法律において「短時間労働者」とは、一週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者(当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する当該事業主に雇用される労働者にあっては、厚生労働省令で定める場合を除き、当該労働者と同種の業務に従事する当該通常の労働者)の一週間の所定労働時間に比し短い労働者をいう。

2(省略)

3(省略)

パートタイム・有期雇用労働法施行規則

第一条

法第二条第一項の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業主に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業主に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業主に雇用される労働者が従事する場合とする。

通達

具体的な判定方法は次のように示されています(平成31年1月30日基発0130第1号)

① 同一の事業主における業務の種類が一つの場合

当該事業主における1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者が、短時間労働者となる(法2条1項かっこ書き以外の部分)

② 同一の事業主における業務の種類が二つ以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいない場合

当該事業主における1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者が、短時間労働者となる(法2条1項かっこ書き以外の部分)

③ 同一の事業主における業務の種類が二つ以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合

原則として、同種の業務に従事する1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い通常の労働者以外の者が、短時間労働者となる(法2条1項かっこ書き)

④ 同一の事業主における業務の種類が二つ以上あり、同種の業務に従事する通常の労働者がいる場合であって、同種の業務に従事する通常の労働者以外の者が当該業務に従事する通常の労働者に比べて著しく多い場合(当該業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の1週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合を除く。)

当該事業主における1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者と比較し、1週間の所定労働時間が短い当該業務に従事する者が、短時間労働者となる(法2条1項かっこ書き中厚生労働省令(則1条)で定める場合)

④は、たまたま同種の業務に従事する通常の労働者がごく少数いるために、そのような事情がなければ一般には短時間労働者に該当するような者までもが短時間労働者とならないことを避ける趣旨である。

適用に当たって同種の業務に従事する通常の労働者と、当該事業主における1週間の所定労働時間が最長の通常の労働者の数を比較する際には、同種の業務において少数の通常の労働者を配置する必然性等から、事業主に短時間労働者としての法の適用を逃れる意図がないかどうかを考慮すべきものである。

(参考 ④の補足)

| 通常の労働者 | 左記以外の者 | |

| 業務A | 週所定40h 100人 | 週所定30h 100人 |

| 業務B | 週所定30h 1人 | 週所定30h 100人 |

上表の「業務B」は、同種の業務に従事する通常の労働者(週所定30h)が1人います。

(無期雇用かつ業務Bに係るフルタイムで働くならば、いわゆる正社員に限らず業務Bの通常の労働者です)

業務Bに③の基準を適用すると業務Bにおいては短時間労働者が存在しないことになります(週所定が30hで同一なため)

一方「業務A」については、同種の業務に従事する通常の労働者(週所定40h)が100人います。

業務Aに③の基準を適用すると業務Aにおける短時間労働者は100人存在することになります(週所定が40hより短いため)

業務の種類はAとBとで異なるものの、従業員301人の企業として考えると「週所定30hで働く通常の労働者以外の者」は業務Bに従事する場合でも一般的には短時間労働者とみられるでしょう。

上記の不都合を解消するために、④の基準(則1条)が設けられています。

(このようなケースが考えられるため、事業主に法の適用を逃れる意図がないかを考慮すべきとされています)

有期雇用労働者

有期雇用労働者とは、事業主と期間の定めのある労働契約を締結している労働者をいいます(法2条2項)

雇用管理の改善等に関する措置等

- 適正な労働条件の確保、教育訓練の実施、福利厚生の充実その他の雇用管理の改善

- 通常の労働者への転換の推進(短時間・有期雇用労働者が雇用される事業所にて、通常の労働者への切り替えを積極的に行うという意味です)

上記を総称して雇用管理の改善等といいます(法3条)

ちなみに、雇用管理の改善等に関する措置等に関しては次の指針が定められています(法15条)

- 事業主が講ずべき短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針(平成19年10月1日厚労告326号)

特記事項の明示

短時間・有期雇用労働者に限らず、労働契約の締結に際しては、労働条件の明示(労基法15条1項)が必要です。

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、当該短時間・有期雇用労働者に対して、次の事項(以下、特記事項)を明示しなければなりません(法6条1項、則2条1項)

- 昇給の有無

- 退職手当の有無

- 賞与の有無

- 短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に係る相談窓口

短時間・有期雇用労働者の雇い入れ(契約更新を含む。以下同じ)については、労働条件の明示事項の他にも、特記事項の明示が必要という意味です。

特記事項は、文書の交付等(労働者が希望した場合には、FAXまたは書面を作成できる状態での電子メール等の送信も可能です。以下同じ)による明示が必要です(則2条3項)

「特記事項」および「労働条件の明示事項」以外の労働条件に関する事項については、文書の交付等により明示するよう努力義務が設けられています(法6条2項)

なお、「昇給」とは、名称を問わず一つの契約期間の中での賃金の増額を意味します。有期労働契約の契約更新時の賃金改定は、「昇給」に含まれません(通達)

また、「雇い入れたとき」とありますが、労働条件の明示(労働契約の締結の際)に併せて特記事項を明示した場合も、法6条1項の義務を履行したことになります(通達)

就業規則の作成の手続

- 短時間労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするとき

- 有期雇用労働者に係る事項について就業規則を作成し、又は変更しようとするとき

事業主には、①のときは「当該事業所において雇用する短時間労働者の過半数を代表する者」の、②のときは「当該事業所において雇用する有期雇用労働者の過半数を代表する者」の意見を聴くよう努力義務が定められています(法7条)

パートタイム・有期雇用労働法には、過半数を代表する者と認められる範囲(例えば、過半数労働組合の有無、選出方法)は規定されていません。

(実際問題としては他の労働関係の法令にならって運用することが考えられます)

労働者派遣法を学習済みの方は、均等均衡方式をイメージしてみてください。

いわゆる「同一労働同一賃金」の実現を目的としています。

なお、短時間・有期雇用労働者である派遣労働者については、パートタイム・有期雇用労働法と労働者派遣法の両方が適用されます(通達)

(労働者派遣法の均等均衡方式および労使協定方式については、こちらの記事で解説しています)

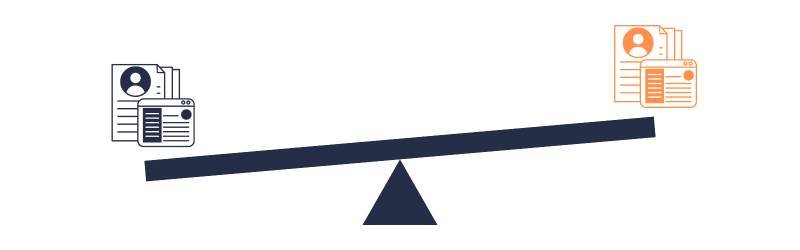

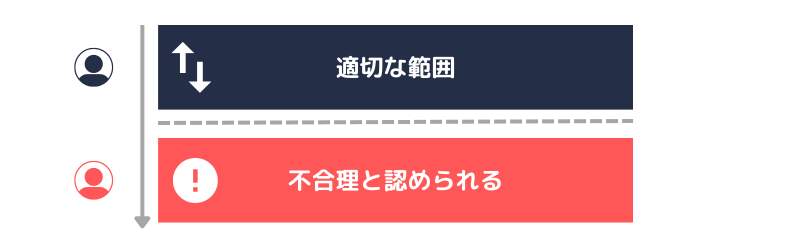

不合理な待遇の禁止

一言でいうと「均衡待遇」です。

- 短時間・有期雇用労働者

- ①の労働者の待遇に対応する通常の労働者

事業主は、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、上記①と②との間に、不合理と認められる相違を設けてはなりません(法8条)

具体的には、次に掲げる事項(以下、職務の内容等)について、待遇の性質および目的に照らして適切と認められるもの(範囲)を考慮して、短時間・有期雇用労働者の待遇を決定します(法8条)

- 職務の内容

- 業務の内容および当該業務に伴う責任の程度です

- 職務の内容および配置の変更の範囲

- 「職務の内容の変更」と「配置の変更」の範囲です。読みにくい場合は、人材活用の範囲と読み替えてください

- その他の事情

- 成果、能力、経験、労使慣行、労使交渉の経緯などが想定されています(通達)

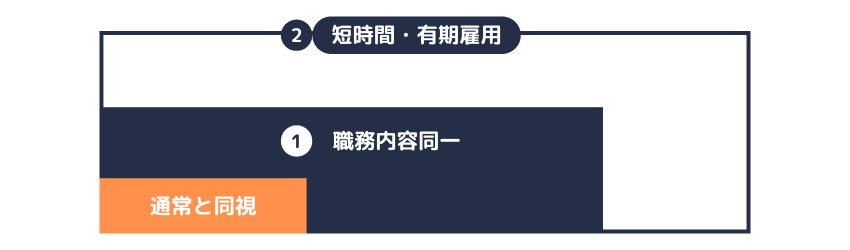

通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止

一言でいうと「均等待遇」です。

事業主は、次の①②いずれも満たした短時間・有期雇用労働者については、短時間・有期雇用労働者であることを理由として、基本給、賞与その他の待遇のそれぞれについて、差別的取扱いをしてはなりません(法9条)

- 「職務の内容」が通常の労働者と同一

- 「職務の内容および配置」が、当該事業主との雇用関係が終了するまでの全期間において、通常の労働と同一の範囲で変更されることが見込まれる

①のみを満たす短時間・有期雇用労働者を職務内容同一短時間・有期雇用労働者といいます。

①および②を満たす短時間・有期雇用労働者を通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者といいます。

②において「職務の内容および配置の変更の範囲」が同一と見込まれるか否かは、次の基準により判断します(法9条、通達)

- 事業所における慣行(事業所に定着している人事異動の態様をいいます)

- その他の事情(慣行と同等と考えられるものをいいます。人事規程により明文化された取扱いも含みます)

なお、均等待遇(法9条)の対象は、①および②を満たす短時間・有期雇用労働者です。例えば、定年再雇用により①が通常の労働者と同一の場合でも②が異なるならば、均衡待遇(法8条)が適用されます。

職務の内容等を勘案した賃金の決定

事業主は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験その他の就業の実態に関する事項を勘案し、その賃金(職務の内容に密接に関連しない賃金は除く)を決定するように努めなければなりません(法10条)

遠回しな表現を避けて解説します。

法8条により「不合理な相違」は禁止されても、実際問題として「不合理とはいえない相違」は生じます。

(例えば、短時間・有期雇用労働者については、いわゆる正社員と比較すると、勤続年数を重ねてもほとんど賃金に反映されない、昇給は最低賃金の改定に応じて決定されるなど、働きや貢献とは関係のない要素で賃金が決定されることは珍しくないでしょう)

そこで、職務の内容に密接に関連する賃金については、短時間・有期雇用労働者の能力や経験などを勘案して、「不合理とはいえない相違」の範囲を狭めるよう努力してください というのが制度の趣旨です。

(短時間・有期雇用労働者の集団の中で賃金に差をつけてくださいという趣旨ではありません)

そのため、職務の内容に密接に関連しない賃金(例えば、名称を問わず通勤手当、家族手当、住宅手当、別居手当、子女教育手当の性質を有する賃金)は、法8条の努力義務の対象から除かれています(法8条、則3条)

(職務の内容に密接に関連しない賃金も待遇に含まれるため、不合理な相違を設けることは禁止されます)

また、「通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者」については、待遇のそれぞれについて、差別的取扱いが禁止されるため、努力義務の対象から除かれます(後述する教育訓練においても同じです)

教育訓練

- 職務内容同一短時間・有期雇用労働者を対象とする教育訓練(法11条1項)

事業主は、通常の労働者に対して実施する教育訓練であって、当該通常の労働者が従事する職務の遂行に必要な能力を付与するためのものについては、職務内容同一短時間・有期雇用労働者に対しても、これを実施しなければならない。 - 短時間・有期雇用労働者を対象とする教育訓練(法11条2項)

事業主は、①のほか、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、その雇用する短時間・有期雇用労働者の職務の内容、職務の成果、意欲、能力及び経験その他の就業の実態に関する事項に応じ、当該短時間・有期雇用労働者に対して教育訓練を実施するように努めるものとする。

①は、短時間・有期雇用労働者の「職務の内容」が通常の労働者と同一の場合です。

「職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練」を通常の労働者に実施しているならば、当該教育を短時間・有期雇用労働者にも実施する義務となります。

ただし、職務内容同一短時間・有期雇用労働者がすでに当該職務に必要な能力を有している場合は、①の義務の対象から除かれます(則4条)

②は、通常の労働者との均衡を考慮しつつ、次の取扱いをするよう努めてくださいという意味です。

- 短時間・有期雇用労働者の「職務の内容」が通常の労働者と異なる場合にも、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を当該短時間・有期雇用労働者に実施する

- 「職務の内容」の違いの有無にかかわらず、職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練以外の教育訓練を短時間・有期雇用労働者に実施する

福利厚生施設

事業主は、次の福利厚生施設については、(通常の労働者に対して利用の機会を与えているならば)短時間・有期雇用労働者に対しても利用の機会を与えなければなりません(法12条、則5条)

- 給食施設

- 休憩室

- 更衣室

事業主は、通常の労働者への転換を推進するため、その雇用する短時間・有期雇用労働者について、次の各号のいずれかの措置を講じなければなりません(法13条)

- 通常の労働者の募集を行う場合において、当該募集に係る事業所に掲示すること等により、当該募集に係る事項(その者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間など)を当該事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に周知する

- 通常の労働者の配置を新たに行う場合において、当該配置の希望を申し出る機会を当該配置に係る事業所において雇用する短時間・有期雇用労働者に対して与える

- 一定の資格を有する短時間・有期雇用労働者を対象とした通常の労働者への転換のための試験制度を設ける

- 上記①②③のほか、通常の労働者への転換を推進するための措置を講ずる

②の措置としては、例えば、社内公募を行う場合に、短時間・有期雇用労働者に対しても応募の機会を与えることが考えられます(同旨 通達)

③の「一定の資格」は、職務に必要な資格のほかに、勤続年数が考えられます(同旨 通達)

④は、①②③の措置以外でも差し支えないという意味です。通達では、次のような例が示されています。

- 通常の労働者として必要な能力を取得するための教育訓練を自らが提供する

- 他で提供されている教育訓練について、費用を援助したり、訓練に参加するための時間的な配慮をする

なお、法13条は多様な雇用形態間の移動の障壁を除去することを目的としているため、次のように考えられています(同旨 通達)

- 事業所における「通常の労働者」として、いわゆる「正社員」と「正社員以外の無期雇用フルタイム労働者」とが存在する場合に、正社員以外の無期雇用フルタイム労働者への転換を推進するにとどまる措置については、法13条の義務の履行とはいえない

- 一方、勤務地、職務内容または勤務時間が限定される正社員(いわゆる多様な正社員)は、時間や配置転換等の制約が比較的大きいと考えられる短時間・有期雇用労働者にとっても就業しやすい形態といえるため、多様な正社員への転換を推進する措置については、法13条の義務の履行といえる

雇い入れたときの説明

事業主は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときは、速やかに、次の規定に関して講ずる措置の内容を当該短時間・有期雇用労働者に説明しなければなりません(法14条1項)

- 不合理な待遇の禁止(法8条)

- 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(法9条)

- 職務の内容等を勘案した賃金の決定(法10条)

- 教育訓練(法11条)

- 福利厚生施設(法12条)

- 通常の労働者への転換(法13条)

求めがあったときの説明

事業主は、その雇用する短時間・有期雇用労働者から求めがあったときは、①についてはその内容および理由を、②については当該事項に関する決定をするに当たって考慮した事項を説明しなければなりません(法14条2項)

- 当該短時間・有期雇用労働者と通常の労働者との間の待遇の相違

- 法6条から13条までの規定により講ずべきとされている事項

短時間・有期雇用労働者が上記の求めをしたことを理由とする、当該短時間・有期雇用労働者に対しての解雇その他不利益な取扱いは禁止されています(法14条3項)

相談のための体制の整備

事業主は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項に関し、その雇用する短時間・有期雇用労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備しなければなりません(法16条)

上記の相談窓口は、短時間・有期雇用労働者を雇い入れたときに明示する特記事項に含まれています(法6条の解説を参照)

短時間・有期雇用管理者

事業主には、10人以上の短時間・有期雇用労働者を雇用する事業所ごとに、短時間・有期雇用管理者を選任するよう努力義務が課せられています(法17条、則6条)

短時間・有期雇用管理者は、指針に定める事項その他の短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理します。

紛争の解決、行政指導等

- 紛争の解決

- 勧告を受けた者がこれに従わなかったときの公表

上記制度の仕組みは「男女雇用機会均等法」と同じです。

紛争の自主的解決

事業主は、次の事項(以下、自主的解決の対象となる苦情)に関し、短時間・有期雇用労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関に対し当該苦情の処理を委ねるなどして、その自主的な解決を図るように努めることになっています(法22条)

- 特記事項の明示義務(法6条1項)

- 不合理な待遇の禁止(法8条)

- 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(法9条)

- 職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する義務(法11条1項)

- 福利厚生施設、通常の労働者への転換、事業主が講ずる措置の内容等の説明(法12条、13条、14条)

苦情処理機関とは、事業主を代表する者および当該事業所の労働者を代表する者を構成員とする、当該事業所の労働者の苦情を処理するための機関をいいます。

紛争の解決の援助、調停

短時間・有期雇用労働者と事業主との間における「自主的解決の対象となる苦情」についての紛争は、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律による「助言及び指導」「あっせん」は適用されません(法23条)

上記の紛争については、都道府県労働局長による「助言、指導又は勧告」の対象となります(法24条1項)

また、「あっせん」ではなく「調停」の対象です(法25条1項)

短時間・有期雇用労働者が都道府県労働局長に「助言、指導又は勧告」を求めたり、「調停」の申請をしたことを理由に、事業主が、短時間・有期雇用労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをすることは禁止されています(法24条2項、25条2項)

報告の徴収並びに助言、指導及び勧告等

厚生労働大臣は、短時間・有期雇用労働者の雇用管理の改善等を図るため必要があると認めるときは、短時間・有期雇用労働者を雇用する事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができます(法18条1項)

なお、次の規定に違反している事業主に対して、厚生労働大臣が上記の勧告をした場合に、勧告を受けた者がこれに従わなかったときは公表の対象となります(法18条2項)

- 特記事項の明示義務(法6条1項)

- 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(法9条)

- 職務の遂行に必要な能力を付与するための教育訓練を実施する義務(法11条1項)

- 福利厚生施設、通常の労働者への転換、事業主が講ずる措置の内容等の説明(法12条、13条、14条)

- 相談のための体制の整備(法16条)

過料

- 法18条1項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、20万円以下の過料の対象です(法30条)

- 特記事項の明示義務(法6条1項)に違反した者は、10万円以下の過料の対象です(法31条)

- 不合理な待遇の禁止(法8条)

- 通常の労働者と同視すべき短時間・有期雇用労働者に対する差別的取扱いの禁止(法9条)

上記規定の具体的な考え方や典型的な例は「同一労働同一賃金ガイドライン」で示されています。

ガイドラインのうち、短時間・有期雇用労働者に係る部分はこちらに掲載しています。

(派遣労働者に係る部分はこちらに掲載しています)

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- パートタイム・有期雇用労働法

厚生労働省ホームページ|パートタイム労働者、有期雇用労働者の雇用管理の改善のためにより|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000046152.html

- パートタイム・有期雇用労働法のあらまし

- 基発0130第1号・職発0130第6号・雇均発0130第1号・開発0130第1号(短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行について)