この記事では、労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律を解説しています。

さすがに39文字のフルネームを連呼するわけにはいかないので、以下、労働施策総合推進法と省略します。

当記事では、解説の根拠をカッコ書きで記載している箇所があります。

カッコ内の略語は、それぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 労働施策総合推進法

- 則 ⇒ 労働施策総合推進法施行規則

- 雇用法 ⇒ 雇用保険法

- 雇用則 ⇒ 雇用保険法施行規

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

必要な届出、公表等

- 目的条文

- 労働者の募集および採用(年齢)

- 中途採用の比率の公表

- 再就職援助計画

- 大量の雇用変動の届出

- 外国人雇用状況の届出

先ずは上記の事項を解説します。

社労士試験の勉強用に条文を載せておきます。

1 この法律は、国が、少子高齢化による人口構造の変化等の経済社会情勢の変化に対応して、労働に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働市場の機能が適切に発揮され、労働者の多様な事情に応じた雇用の安定及び職業生活の充実並びに労働生産性の向上を促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、経済及び社会の発展並びに完全雇用の達成に資することを目的とする。

2 この法律の運用に当たっては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、職業能力の開発及び向上を図り、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲を高め、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。

労働施策総合推進法は、雇用対策法を改正して平成30年7月に施行されました。

結論だけ切り取ると、次の三つを目的としています。

- 労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上を図ること

- 経済および社会の発展に資すること

- 完全雇用の達成に資すること

目的を達成するために、経済社会情勢の変化に対応して、労働に関する施策を総合的に講じます。

労働者の募集および採用の場面において、均等な機会の確保を図る法律はいくつかあります。

「性別」については男女雇用機会均等法で、「障害」については障害者雇用促進法で定められています。

そして「年齢」について定めているのが労働施策総合推進法です。

次の①から⑦を除いて、事業主は、労働者の募集および採用について、年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければなりません(法9条、則1条の3)

(次の①から⑦のいずれかに該当するならば、年齢制限を設けても違法ではありません)

- 事業主が、雇用する労働者の定年の定めをしている場合において当該定年の年齢を下回ることを条件として労働者の募集および採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)

- 事業主が、労働基準法その他の法令の規定により特定の年齢の範囲に属する労働者の就業等が禁止または制限されている業務について、当該年齢の範囲に属する労働者以外の募集および採用を行うとき

- 長期間の継続勤務による職務に必要な能力の開発および向上を図ることを目的として、青少年その他特定の年齢を下回る労働者の募集および採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限り、かつ、当該労働者が職業に従事した経験があることを求人の条件としない場合であって学校、専修学校、職業能力開発総合大学校を新たに卒業しようとする者として又は当該者と同等の処遇で募集および採用を行うときに限る)

- 事業主が雇用する特定の年齢の範囲に属する特定の職種の労働者(特定労働者)の数が相当程度少ないものとして厚生労働大臣が定める条件に適合する場合において、当該職種の業務の遂行に必要な技能および知識の継承を図ることを目的として、特定労働者の募集および採用を行うとき(期間の定めのない労働契約を締結することを目的とする場合に限る)

- 芸術または芸能の分野における表現の真実性等を確保するために特定の年齢の範囲に属する労働者の募集および採用を行うとき

- 高年齢者の雇用の促進を目的として、60歳以上の高年齢者である労働者の募集および採用を行うとき

- 特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用を促進するため、当該特定の年齢の範囲に属する労働者の募集および採用を行うとき(当該特定の年齢の範囲に属する労働者の雇用の促進に係る国の施策を活用しようとする場合に限る)

いわゆる就職氷河期世代に限定した募集・採用の特例(⑦)は、令和7年3月31日で終了します(則附則10条)

常時雇用する労働者が300人を超える事業主は、労働者の職業選択に資するよう、雇い入れた通常の労働者及びこれに準ずる者として厚生労働省令で定める者に占める中途採用(新規学卒等採用者以外の雇入れをいう)により雇い入れられた者の割合を定期的に公表しなければなりません(法27条の2)

- 公表は、おおむね1年に1回以上、公表した日を明らかにして、直近の3事業年度について、インターネットの利用などにより、求職者等が容易に閲覧できるように行わなければなりません(則9条の2第1項)

- 通常の労働者に準ずる者とは、期間の定めのない労働契約を締結していて、1週間の所定労働時間が同一の事業主に雇用される通常の労働者の1週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受ける労働者(短時間正社員)をいいます(則9条の2第2項)

労働施策推進法では、次のように事業主の責務が規定されています(法6条2項)

- 事業主は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない

再就職援助計画の作成

経済的事情による事業規模の縮小等の実施に伴い、一つの事業所において、1か月の期間内に30人以上の常時雇用する労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる場合に義務付けられている制度です(則7条の2)

上記の場合、事業主は、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(再就職援助計画)を、事業規模の縮小等の実施に伴う最初の離職者が生じる日の1か月前までに作成しなければなりません(法24条1項、則7条の3)

- 再就職援助計画を作成するに当たっては、過半数労働組合(ない場合は過半数代表者)の意見を聴かなければなりません。変更しようとするときも同様です(法24条2項)

- 作成した再就職援助計画(則様式第一号)は、遅滞なく、管轄公共職業安定所長に提出して、認定を受けなければなりません。変更したときも同様です(法24条3項)

認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、大量の雇用変動の届出(後述)をしたとみなされます(法24条5項)

なお、離職を余儀なくされる労働者が30人未満の場合でも、計画を作成して認定を受けることができます(法25条)

計画の認定を受けて離職者の再就職を支援(求職活動のための休暇の付与など)する事業主、または計画の対象となる離職者を早期に雇入れた事業主は、それぞれ要件はありますが早期就職支援等助成金の対象となります(法26条、雇用法62条、雇用則102条の4、102条の5)

事業規模の縮小などを理由に一定期間内に相当数の離職者が発生する場合(大量雇用変動)の規定です。

再就職援助計画の作成義務と重複する場合もありますが、大量雇用変動の場合は、計画の作成ではなく、離職者の数などを届け出る義務となります。

大量雇用変動の届出

大量雇用変動とは、一つの事業所において、1か月以内の期間に、自己都合または自己の責めに帰すべき理由によらないで離職する者(天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となったことにより離職する者を除く)の数が30人以上となる場合をいいます(則8条)

ただし、次のいずれかに該当する者の離職は人数に算入しません(則8条)

- 日々または期間を定めて雇用されている者(同一の事業主に6か月を超えて引き続き雇用されているものを除く)

- 試の使用期間中の者(同一の事業主に14日を超えて引き続き雇用されている者を除く)

- 常時勤務に服することを要しない者として雇用されている者

大量雇用変動については、大量雇用変動の前に、離職者の数などを厚生労働大臣に届け出なければなりません(法27条1項)

実際には、大量離職届(則様式第二号)を、大量雇用変動がある日(大量雇用変動に係る離職の全部が同一の日に生じない場合は、当該大量雇用変動に係る最後の離職が生じる日)の少なくとも1か月前に、管轄公共職業安定所長に提出します(則9条)

大量離職届の届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、30万円以下の罰金(両罰規定あり)が定められています(法40条1項1号、2項)

- 新たに外国人を雇い入れた場合

- 雇用する外国人が離職した場合

上記いずれもの場合に、事業主は、厚生労働省令(則11条)で定めるところにより、氏名、在留資格、在留期間その他厚生労働省令で定める事項(則10条)について確認し、当該事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません(法28条1項)

外国人雇用状況の届出(法28条1項の届出)は、次の①②③に応じて管轄公共職業安定所長に提出します(則12条)

- 新たに外国人を雇い入れた場合は、事実のあった日の属する月の翌月10日まで

- 雇用する外国人が離職した場合は、事実のあった日の翌日から起算して10日以内

- 雇用保険の被保険者でない外国人については、当該外国人を雇い入れた日または当該外国人が離職した日の属する月の翌月の末日まで

雇用保険の被保険者については、雇用保険の資格取得届または喪失届に必要事項を記入してハローワークに提出します(則10条2項、3項)

雇用保険の被保険者でなければ、外国人雇用状況届出書(則様式第三号)を提出します(則10条4項)

なお、外国人雇用状況の届出をせず、又は虚偽の届出をした者には、30万円以下の罰金(両罰規定あり)が定められています(法40条1項2号、2項)

職場におけるパワハラに起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

ここからは、職場におけるパワハラを防止するための措置を解説します。

正確には「職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して事業主の講ずべき措置」です。

そのため、労働施策総合推進法は「パワハラ防止法」と称されることがあります。

パワハラの定義は後ほど掘り下げて解説しますが、「パワハラ」の表記で伝わるという認識で話を進めていきます。

1 事業主は、職場において行われる優越的な関係を背景とした言動であって、業務上必要かつ相当な範囲を超えたものによりその雇用する労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。

2 事業主は、労働者が前項の相談を行ったこと又は事業主による当該相談への対応に協力した際に事実を述べたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

3 厚生労働大臣は、前二項の規定に基づき事業主が講ずべき措置等に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針を定めるものとする。

(4項から6項までは、3項の指針を定める厚生労働大臣についての規定です。当記事では省略します)

1項の適用については労働者派遣法に特例が規定されています。そのため、派遣労働者については派遣元のみならず、派遣先も事業主とみなされます。「雇用管理上」とあるのは、「雇用管理上及び指揮命令上」と読み替えられます(労働者派遣法47条の4)

パワハラの定義や典型的な例は、令和2年1月15日厚労告5号(以下、指針)で示されています。

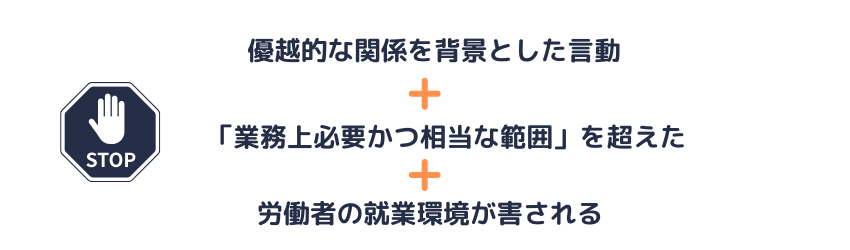

職場におけるパワハラは、職場において行われる言動のうち、①から③までの要素を全て満たすものをいいます(指針)

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの

法30条の2第1項で規定されている内容です。

事業主(雇用する労働者の数にかかわらず)は、職場におけるパワハラを防止するために雇用管理上必要な措置を講じる義務があります(法30条の2第1項)

なお、客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で行われる適正な業務指示や指導については、職場におけるパワハラには該当しません(指針)

ちなみに、上司に限らず同僚や部下もパワハラの行為者になり得ます。また、個人に限らず集団による行為も「優越的な関係を背景とした言動」になり得ます(指針)

指針の解説は下のタブに格納しておきます。

余裕があれば一読してみてください。

(指針の全文は厚生労働省のホームページで公開されています)

指針(令和2年1月15日厚労告5号)および通達(令和2年2月10日 雇均発0210第1号)から情報を整理しています。

「職場」とは、通常就業している場所以外でも、業務を遂行する場所は「職場」に含まれます(指針)

「労働者」とは、いわゆる正規雇用労働者のみならず、パートタイム労働者、契約社員等いわゆる非正規雇用労働者を含む事業主が雇用する労働者の全てをいいます(指針)

- 優越的な関係を背景とした言動

- 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

- 労働者の就業環境が害されるもの

①から③までのそれぞれを掘り下げていきます。

① 優越的な関係を背景とした言動

「優越的な関係を背景とした」言動とは、当該事業主の業務を遂行するに当たって、当該言動を受ける労働者が当該言動の行為者とされる者(以下「行為者」)に対して抵抗又は拒絶することができない蓋然性(確からしさ)が高い関係を背景として行われるものを指します(指針)

指針では、①に含まれるものとして、次の例が示されています。

- 職務上の地位が上位の者による言動

- 同僚又は部下による言動で、当該言動を行う者が業務上必要な知識や豊富な経験を有しており、当該者の協力を得なければ業務の円滑な遂行を行うことが困難であるもの

- 同僚又は部下からの集団による行為で、これに抵抗又は拒絶することが困難であるもの

② 業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの

「業務上必要かつ相当な範囲を超えた」言動とは、社会通念に照らし、当該言動が明らかに当該事業主の業務上必要性がない、又はその態様が相当でないものを指します(指針)

指針では、②に含まれるものとして、次の例が示されています。

- 業務上明らかに必要性のない言動

- 業務の目的を大きく逸脱した言動

- 業務を遂行するための手段として不適当な言動

- 当該行為の回数、行為者の数等、その態様や手段が社会通念に照らして許容される範囲を超える言動

②の判断に当たっては、次のように留意事項が示されています(指針)

- 言動の目的、言動を受けた労働者の問題行動の有無や内容・程度を含む当該言動が行われた経緯や状況、業種・業態、業務の内容・性質、当該言動の態様・頻度・継続性、労働者の属性や心身の状況、行為者との関係性等を総合的に考慮することが適当である

- 個別の事案における労働者の行動が問題となる場合は、その内容・程度とそれに対する指導の態様等の相対的な関係性が重要な要素となる

「労働者の属性」とは、例えば、労働者の経験年数や年齢、障害がある、外国人である などが考えられます(令和2年2月10日 雇均発0210第1号)

「心身の状況」とは、精神的または身体的な状況や疾患の有無などが考えられます(前掲通達)

また、通達では、次のように解釈が示されています(前掲通達)

- 労働者に問題行動があった場合でも、人格を否定するような言動など業務上必要かつ相当な範囲を超えた言動がなされれば、当然職場におけるパワハラに当たり得ること

③ 労働者の就業環境が害されるもの

「労働者の就業環境が害される」とは、当該言動により労働者が身体的又は精神的に苦痛を与えられ、労働者の就業環境が不快なものとなったため、能力の発揮に重大な悪影響が生じる等当該労働者が就業する上で看過できない程度の支障が生じることを指します(指針)

上記の判断に当たっては、次のように示されています(指針)

- 「平均的な労働者の感じ方」、すなわち、同様の状況で当該言動を受けた場合に、社会一般の労働者が、就業する上で看過できない程度の支障が生じたと感じるような言動であるかどうかを基準とすることが適当である。

また、通達では、次のように解釈が示されています(前掲通達)

- 言動の頻度や継続性は考慮されるが、強い身体的又は精神的苦痛を与える態様の言動の場合には、1回でも就業環境を害する場合があり得る

代表的な言動の類型

個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、限定列挙ではないという前提の下で例示されています(指針)

なお、パワハラに該当すると考えられる例は、優越的な関係を背景とした言動が前提となります。

身体的な攻撃(暴行・傷害)

パワハラに該当すると考えられる例

- 殴打、足蹴りを行うこと

- 相手に物を投げつけること

パワハラに該当しないと考えられる例

- 誤ってぶつかること

精神的な攻撃(脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言)

パワハラに該当すると考えられる例

- 人格を否定するような言動(相手の性的指向・性自認に関する侮辱的な言動を含む)

- 業務の遂行に関する必要以上に長時間にわたる厳しい叱責を繰り返し行うこと

- 他の労働者の面前における大声での威圧的な叱責を繰り返し行うこと

- 相手の能力を否定し、罵倒するような内容の電子メール等を当該相手を含む複数の労働者宛てに送信すること

パワハラに該当しないと考えられる例

- 遅刻など社会的ルールを欠いた言動が見られ、再三注意してもそれが改善されない労働者に対して一定程度強く注意をすること

- その企業の業務の内容や性質等に照らして重大な問題行動を行った労働者に対して、一定程度強く注意をすること

人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視)

パワハラに該当すると考えられる例

- 自身の意に沿わない労働者に対して、仕事を外し、長期間にわたり、別室に隔離したり、自宅研修させたりすること

- 一人の労働者に対して同僚が集団で無視をし、職場で孤立させること

パワハラに該当しないと考えられる例

- 新規に採用した労働者を育成するために短期間集中的に別室で研修等の教育を実施すること

- 懲戒規定に基づき処分を受けた労働者に対し、通常の業務に復帰させるために、その前に、一時的に別室で必要な研修を受けさせること

過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制・仕事の妨害)

パワハラに該当すると考えられる例

- 長期間にわたる、肉体的苦痛を伴う過酷な環境下での勤務に直接関係のない作業を命ずること

- 新卒採用者に対し、必要な教育を行わないまま到底対応できないレベルの業績目標を課し、達成できなかったことに対し厳しく叱責すること

- 労働者に業務とは関係のない私的な雑用の処理を強制的に行わせること

パワハラに該当しないと考えられる例

- 労働者を育成するために現状よりも少し高いレベルの業務を任せること

- 業務の繁忙期に、業務上の必要性から、当該業務の担当者に通常時よりも一定程度多い業務の処理を任せること

過小な要求(業務上の合理性なく能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと)

パワハラに該当すると考えられる例

- 管理職である労働者を退職させるため、誰でも遂行可能な業務を行わせること

- 気にいらない労働者に対して嫌がらせのために仕事を与えないこと

パワハラに該当しないと考えられる例

- 労働者の能力に応じて、一定程度業務内容や業務量を軽減すること

個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること)

パワハラに該当すると考えられる例

- 労働者を職場外でも継続的に監視したり、私物の写真撮影をしたりすること

- 労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、当該労働者の了解を得ずに他の労働者に暴露すること

パワハラに該当しないと考えられる例

- 労働者への配慮を目的として、労働者の家族の状況等についてヒアリングを行うこと

- 労働者の了解を得て、当該労働者の性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報について、必要な範囲で人事労務部門の担当者に伝達し、配慮を促すこと

以上が、代表的な言動の類型と類型ごとの該当の有無です。

職場におけるパワハラを防止するために事業主が講ずべき雇用管理上の措置は、下のタブに格納しておきます。

指針(令和2年1月15日厚労告5号)から情報を抜粋して解説しています。

パワーハラスメントは、パワハラに置き換えています。

① 事業主の方針等の明確化及びその周知・啓発

事業主は、職場におけるパワハラに関する方針の明確化、労働者に対するその方針の周知・啓発として、次の措置を講じなければならない。

- 職場におけるパワハラの内容及び職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針を明確化し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること(例えば、服務規程の整備、研修の実施など)

- 職場におけるパワハラに係る言動を行った者については、厳正に対処する旨の方針及び対処の内容を就業規則その他の職場における服務規律等を定めた文書に規定し、管理監督者を含む労働者に周知・啓発すること(例えば、懲戒の対象となる旨を明確化して周知するなど)

② 相談(苦情を含む)に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備

事業主は、労働者からの相談に対し、その内容や状況に応じ適切かつ柔軟に対応するために必要な体制の整備として、次の措置を講じなければならない。

- 相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知すること

- 相談窓口の担当者が、相談に対し、その内容や状況に応じ適切に対応できるようにすること(例えば、相談窓口の担当者への研修の実施など)

例えば、放置すれば就業環境を害するおそれがある場合や、労働者同士のコミュニケーションの希薄化などの職場環境の問題が原因や背景となってパワハラが生じるおそれがある場合等が考えられる。

そのため、相談者の心身の状況や当該言動が行われた際の受け止めなどその認識にも配慮しながら、広く相談に対応し、適切な対応を行うようにすること。

③ 職場におけるパワハラに係る事後の迅速かつ適切な対応

事業主は、職場におけるパワハラに係る相談の申出があった場合において、その事案に係る事実関係の迅速かつ正確な確認及び適正な対処として、次の措置を講じなければならない。

- 事案に係る事実関係を迅速かつ正確に確認すること

- 職場におけるパワハラが生じた事実が確認できた場合においては、速やかに被害を受けた労働者(以下「被害者」という)に対する配慮のための措置を適正に行うこと

- 職場におけるパワハラが生じた事実が確認できた場合においては、行為者に対する措置を適正に行うこと

- 職場におけるパワハラに関する方針を周知・啓発する等の再発防止に向けた措置を講ずること。なお、職場におけるパワハラが生じた事実が確認できなかった場合においても、同様の措置を講ずること

④ ①から③までの措置と併せて講ずべき措置

①から③までの措置を講ずるに際しては、併せて次の措置を講じなければならない。

なお、相談者・行為者等のプライバシーには、性的指向・性自認や病歴、不妊治療等の機微な個人情報も含まれるものであること。

- 相談への対応又は当該パワハラに係る事後の対応に当たっては、相談者・行為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講ずるとともに、その旨を労働者に対して周知すること

- 労働者が職場におけるパワハラに関し相談をしたこと若しくは事実関係の確認等の事業主の雇用管理上講ずべき措置に協力したこと、都道府県労働局に対して相談、紛争解決の援助の求め若しくは調停の申請を行ったこと又は調停の出頭の求めに応じたことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発すること

⑤ 行うことが望ましい取組

当該事業主が雇用する労働者又は当該事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)が行う職場におけるパワハラを防止するため、④の措置に加え、次の取組を行うことが望ましい。

(1) 例えば、セクシュアルハラスメント等の相談窓口と一体的に職場におけるパワハラの相談窓口を設置するなど、一元的に相談に応じることのできる体制を整備すること。

(2) 職場におけるパワハラの原因や背景となる要因を解消するため、次の取組を行うこと。

- コミュニケーションの活性化や円滑化のために研修等の必要な取組を行うこと(例えば、風通しの良い職場環境を築くために面談やミーティングを実施したり、感情をコントロールする手法についての研修を実施するなど)

- 適正な業務目標の設定等の職場環境の改善のための取組を行うこと

(3) ④の措置を講じる際に、必要に応じて、労働者や労働組合等の参画を得つつ、アンケート調査や意見交換等を実施するなどにより、その運用状況の的確な把握や必要な見直しの検討等に努めること。

⑥ 自らの雇用する労働者以外の者に対する言動に関し行うことが望ましい取組

職場におけるパワハラを行ってはならない旨の方針の明確化等を行う際に、当該事業主が雇用する労働者以外の者(他の事業主が雇用する労働者、就職活動中の学生等の求職者及び労働者以外の者)に対する言動についても、同様の方針を併せて示すこと。

⑦ 他の事業主の雇用する労働者等からのパワハラや顧客等からの著しい迷惑行為に関し行うことが望ましい取組

取引先等の他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)からのパワハラや顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)により、その雇用する労働者が就業環境を害されることのないよう、雇用管理上の配慮をすること。

例えば、次の(1)及び(2)が望ましい。また、(3)も、労働者が被害を受けることを防止する上で有効と考えられる。

(1) 相談に応じ、適切に対応するために必要な体制を整備すること(例えば、相談先をあらかじめ定め、労働者に周知するなど)

(2) 他の事業主が雇用する労働者等からのパワハラや顧客等からの著しい迷惑行為が認められた場合には、速やかに被害者に対する配慮を行うこと(例えば、著しい迷惑行為を行った者に対する対応が必要な場合に一人で対応させないなど)

(3) 他の事業主が雇用する労働者等からのパワハラや顧客等からの著しい迷惑行為による被害を防止するための取組を行うこと(例えば、こうした行為への対応に関するマニュアルを作成したり、研修を実施するなど)

なお、指針で示されている「顧客等からの著しい迷惑行為(暴行、脅迫、ひどい暴言、著しく不当な要求等)」がいわゆるカスハラです。

カスハラについては、労働施策総合推進法に直接規定されるものではなく、指針にて「行うことが望ましい取組」と示されているに留まります。

ただし、法改正の方向で進んでいます(第80回労働政策審議会雇用環境・均等分科会 配付資料)

参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|労働政策審議会 (雇用環境・均等分科会)

指針については以上です。

続いて、労働施策総合推進法で定める責務(法30条の3)にも触れておきます。

読みにくい場合は、優越的言動問題を職場におけるパワハラ問題と読み替えてください。

- 国は、優越的言動問題に対する事業主その他国民一般の関心と理解を深めるため、広報活動、啓発活動その他の措置を講ずるように努めなければならない

- 事業主は、優越的言動問題に対するその雇用する労働者の関心と理解を深めるとともに、当該労働者が他の労働者に対する言動に必要な注意を払うよう、研修の実施その他の必要な配慮をするほか、国の講ずる前項の措置に協力するように努めなければならない

- 事業主(その者が法人である場合にあっては、その役員)は、自らも、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、労働者に対する言動に必要な注意を払うように努めなければならない

- 労働者は、優越的言動問題に対する関心と理解を深め、他の労働者に対する言動に必要な注意を払うとともに、事業主の講ずる雇用管理上必要な措置(法30条の2第1項)に協力するように努めなければならない。

最後です。

労働者と事業主との間の紛争のうち、次の規定についてのものは、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律に基づく「助言及び指導」「あっせん」は行われません(法30条の4)

- 法30条の2第1項(職場におけるパワハラ防止措置)

- 法30条の2第2項(パワハラの相談をしたこと又は事実を述べたことを理由とする解雇その他不利益な取扱いの禁止)

上記①②の紛争に関しては、都道府県労働局長による助言、指導又は勧告、紛争調整委員会による調停の対象となります(法30条の5、30条の6)

事業主は、労働者が都道府県労働局長の援助を求めたり、調停の申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはなりません(法30条の5第2項、30条の6第2項)

(労働施策総合推進法では、自主的解決の努力義務は規定されていません)

対象となる紛争の事由は異なりますが、男女雇用機会均等法と趣旨は同じです(こちらで解説しています)

ここまで次の事項を解説しました。

- 目的条文

- 労働者の募集および採用(年齢)

- 中途採用の比率の公表

- 再就職援助計画

- 大量の雇用変動の届出

- 外国人雇用状況の届出

- 職場におけるパワハラに起因する問題に関して事業主の講ずべき措置等

パワハラに該当するか否かは、指針そのものが個別の事案の状況等によって判断が異なる場合もあり得ること、また、限定列挙ではない旨を示しています。

そのため、試験勉強としても暗記することまでは求められないでしょう。

(知識問題が出題されたらごめんなさい)

他の項目については、既出の論点を中心に学習を進めてみてください。

(どこまで暗記するかは、選択式の過去問が参考になります)

具体的な手順や添付書類などは、届出が必要になった際にリーフレットなどで確認してみてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働施策総合推進法

- 事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針(令和2年1月15日厚労告5号)

- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律施行規則第一条の三第一項第三号ロの規定に基づき厚生労働大臣が定める条件(平成19年8月3日厚労告278号)

厚生労働省ホームページ|募集・採用における年齢制限禁止について|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/topics/tp070831-1.html

厚生労働省ホームページ|正規雇用労働者の中途採用比率の公表|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/tp120903-1_00001.html

厚生労働省ホームページ|「再就職援助計画」と「大量離職届・大量離職通知書」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/other36/index.html

厚生労働省ホームページ|職場におけるハラスメントの防止のために(セクシュアルハラスメント/妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント/パワーハラスメント)より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

- 労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律第8章の規定等の運用について(通達)