この記事では、職業安定法から、次の制度を解説しています。

- 労働者の募集

- 募集情報等提供事業

- 労働者供給事業

当記事における略語は、それぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 職業安定法

- 則 ⇒ 職業安定法施行規則

- 指針 ⇒ 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

労働者の募集

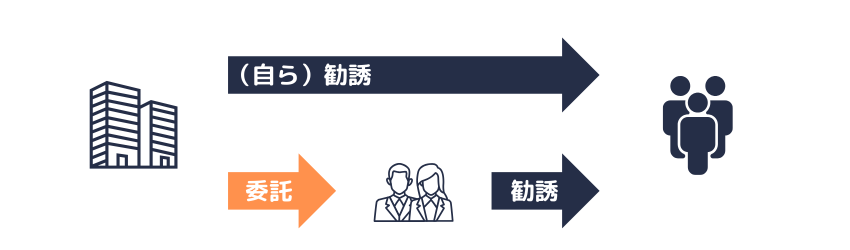

「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいいます(法4条5項)

「労働者の募集」を、労働者を雇用しようとする者の被用者(簡単にいうと自社の従業員)以外の者に従事させる(委託する)ことを「委託募集」といいます。

「労働者の募集」は、自社のホームページに求人情報を載せたり、広告を出したり、業界の人達が集まる場に直接出向くなど、勧誘の方法は原則として自由です。

ただし、その勧誘を自社の従業員以外の他人(例えば、外部の企業、同一グループ内の別の法人)に委託(ホームページや広告の作成の委託ではなく)する場合には、自社が許可を受けたり届け出をします。

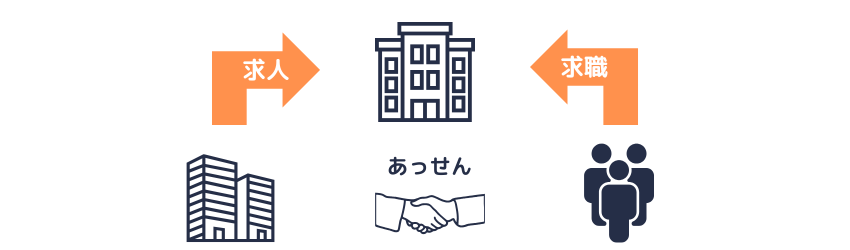

「職業紹介」は、職業紹介事業を行う者が求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんします(法4条1項)

職業紹介(ハローワークおよび地方公共団体が行うものを除く)については、労働者を雇用しようとする者(自社)ではなく、職業紹介事業を行おうとする者が職業紹介事業を行うに当たり、許可を受けたり届け出をします。

労働者保護の観点から、第三者の介在を規制するために、許可や届出を義務付けていると考えてみてください。

…とはいえ「勧誘することを受託する」と「雇用関係の成立をあっせんする」との線引きは次のように複雑です。

- 求人者に紹介するために求職者を探索し、求人者に就職するよう求職者に勧奨するいわゆるスカウト行為は、職業紹介における「あっせん」に含まれると解されています(最二小判 平6.4.22 東京エグゼクティブ・サーチ事件)

- 職業紹介事業の許可を受けた(または届出をした)事業者(他人)に対して労働者の勧誘を委託する場合は、職業紹介事業者に「求人を申し込んだ」と解され、委託募集の許可を自社が受けること(または届け出をすること)は基本的には不要です(同旨 募集・求人業務取扱要領。以下「要領」 )

相対的な見方になりますが、後述する「無料の労働者供給事業」は別として、職業紹介事業者ではない者に「このような人を採用したいです。探してください」と依頼(委託)することを委託募集とイメージしてみてください。

(職業紹介事業者であれば、許可を受けたり、届け出をしています。それ以外の第三者は…と考えてみてください)

ここからは、「労働者の募集」について解説します(職業紹介についてはこちらで解説しています)

委託募集については、次のように定められています(法36条)

- 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えて労働者の募集に従事させようとするときは、厚生労働大臣の許可を受けなければならない

- ①の報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受けなければならない

- 労働者を雇用しようとする者が、その被用者以外の者に報酬を与えることなく労働者の募集に従事させようとするときは、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない

読みにくい場合は、「労働者を雇用しようとする者」を「募集主」と読み替えてください。

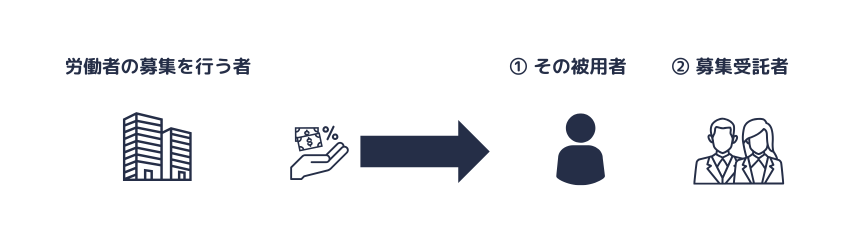

上記①または③により労働者の募集に従事する者を「募集受託者」といいます(法39条)

以降、解説の便宜上、①を有償の委託募集、③を無償の委託募集と表記しています。

有償の委託募集は、労働者を雇用しようとする者が①許可を受けなければならず、②募集受託者に支払う報酬について認可を受けなければなりません。

許可の基準には、労働者を雇用しようとする者に関する要件の他に、募集受託者に関する要件も定められています(要領)

報酬については、報酬の額が(雇用された者に)支払われた賃金額の50%を超えるときは、原則として認可されません(要領)

無償の委託募集は、労働者を雇用しようとする者が③届け出ることで足ります。

(実際問題としては、①許可、②認可、③届出の手続きは、募集受託者が労働者を雇用しようとする者に代って行うこともできます)

規定に基づいて「労働者の募集を行う者」と表記しています。

労働者の募集を行う者(募集主)に、募集受託者は含まれません。

労働者からの報酬の受領の禁止

労働者の募集を行う者および募集受託者は、募集に応じた労働者から、その募集に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはなりません(法39条)

「募集に関し」とありますが、採用試験については「募集」とは別の行為です(要領)

採用試験の手数料の徴収は、報酬受領の禁止には該当しません(要領)

賃金、給与または委託募集に係る報酬以外の「報酬」の供与の禁止

労働者の募集を行う者は、次の①②の場合を除き、報酬を与えてはなりません(法40条)

- その被用者で当該労働者の募集に従事するものに対し、賃金、給料その他これらに準ずるものを支払う場合

- 募集受託者に対し、法36条2項の認可に係る報酬を与える場合

労働者の募集を行う者または募集受託者が、職業安定法もしくは労働者派遣法(三章四節の規定を除く)の規定又はこれらの規定に基づく命令もしくは処分に違反したときは、次のとおり許可の取消し等の対象となります(法41条)

- 有償の委託募集(法36条1項)について

⇒厚生労働大臣は、法36条1項の許可を取り消し、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる - 無償の委託募集(法36条3項)について

⇒厚生労働大臣は、当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間を定めて当該労働者の募集の業務の停止を命ずることができる

労働者の募集については、労働争議に対する不介入(法20条)の規定は、次のように読み替えて準用されています(法42条の2、20条1項、則30条の4)

- 労働者の募集を行う者(次の①②を除く)および募集受託者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業または作業所閉鎖の行われている事業所における就業を内容とする労働者の募集をしてはならない

- ①自ら労働者の募集を行う者

- ②その被用者をして労働者の募集に従事させる者であって、当該被用者が労働組合法2条1号の役員、監督的地位にある労働者または使用者の利益を代表する者に該当するもの

(労働委員会が通報した場合の規定も準用されていますが、当記事では省略しています)

ごくごく単純化していうと、①は労働争議の当事者です。②の被用者は事業主側に立つ者です。「労働争議に対する中立の立場を維持するため…」とはいかないでしょう。

募集受託者は、労働争議については第三者となるため、①②のような例外はなく不介入が義務付けられています。

「労働者の募集」については以上です。

募集情報等提供事業

ここからは募集情報等提供を解説します(用語の定義はこちらで解説しています)

なお、当記事は「地方公共団体」を想定しないで解説しています。

(「地方公共団体を除く」の表記をしないで解説します)

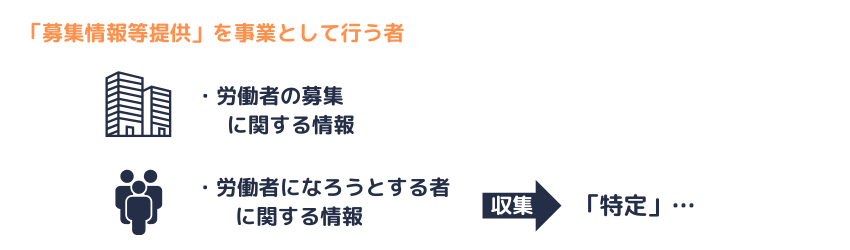

特定募集情報等提供とは、労働者になろうとする者に関する情報を収集して行う募集情報等提供をいいます(法4条7項)

特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、厚生労働省令(則31条の2第1項)で定めるところにより、氏名または名称および住所その他の厚生労働省令で定める事項(則31条の2第2項)を厚生労働大臣に届け出なければなりません(法43条の2第1項)

(届け出た事項を変更したときも、厚生労働大臣に変更の届け出が必要です)

法43条の2第1項の届出をして「特定募集情報等提供事業」を行う者を特定募集情報等提供事業者といいます(法4条11項)

参考|職業紹介事業との関係(指針)

「特定募集情報等提供事業」は届出制です。

ただし、「特定募集情報等提供事業」か否かの判定は単純ではありません。

次のいずれかを事業として行う場合は、職業紹介事業の許可(学校等、特別の法人が行うならば届け出)が必要です(指針)

- 求職者に関する情報又は求人に関する情報について、当該者の判断により選別した提供相手に対してのみ提供を行い、又は当該者の判断により選別した情報のみ提供を行うこと

- 求職者に関する情報又は求人に関する情報の内容について、当該者の判断により提供相手となる求人者又は求職者に応じて加工し、提供を行うこと

- 求職者と求人者との間の意思疎通を当該者を介して中継する場合に、当該者の判断により当該意思疎通に加工を行うこと

上記の当該者(事業を行う者という趣旨です)の判断については、(人間が都度行うものだけでなく)電子情報処理組織(*1)により自動的に行われている判断も含まれます(同旨 指針)

- (*1)法令によっては定義した上で使用されている用語です。電子計算機(範囲を指定される場合あり、以下同じ)と電子計算機とを電気通信回線で接続した組織をいいます……もっと簡単にいうと、コンピューターとコンピューターが「ビビビーッ」と通信しながら情報をやり取りするシステムです。

なお、求人者に求職者を、又は求職者に求人者をあっせんする事業で、募集情報等提供事業はその一部として行われている場合は、全体として職業紹介事業に該当します(指針)

募集情報等提供と職業紹介の区分の例などは、「募集情報等提供事業の業務運営要領」に示されています。

厚生労働省ホームページに公開されているため、実務上の取扱いはそちらをご確認ください。

(当記事の最後にリンクを掲載しておきます)

特定募集情報等提供事業者は、その行った募集情報等提供に係る労働者の募集に応じた労働者から、当該募集情報等提供に関し、いかなる名義でも、報酬を受けてはなりません(法43条の3)

なお、「募集情報等提供事業の業務運営要領」では、次のように示されています。

- 応募に関係なくシステム利用料や登録料として料金を徴収することを禁止するものではないが、システム利用料等の名称であっても、実質的には応募するに当たって募集情報等提供の対価として、特定募集情報等提供事業者が募集に応じた労働者から報酬を得ていると判断される場合には、同条に違反することとなる。

特定募集情報等提供事業者が、次のいずれかに違反したときの規定です(法43条の4)

- 法5条の5(求職者等の個人情報の取扱い)

- 法43条の3条(報酬受領の禁止)

- 法51条(秘密を守る義務等)

- 法48条の3第1項の規定に基づく命令(業務改善命令)

上記の場合、厚生労働大臣は、期間を定めて、当該特定募集情報等提供事業の全部または一部の停止を命ずることができる とされています(法43条の4)

「募集情報等提供事業を行う者」には、特定募集情報等提供事業者(届出を要す者)だけでなく、労働者の募集に関する情報の提供を事業として行う者も含まれます。

事業情報の公開

法5条の4(求人等に関する情報の的確な表示)の義務とは別に定められている努力義務です。

「募集情報等提供事業を行う者」は、次の事項に関し、情報の提供を行うように努めなければなりません(法43条の6)

- 「労働者の募集に関する情報」の的確な表示に関する事項

- 苦情の処理に関する事項

- その他厚生労働省令で定める事項

簡単にいうと、サービスを利用する側の選択に役立つよう、上記の事項をインターネットを利用して公開するよう求められています。

(アルゴリズムやAIの詳細を公開することまでは求められていません)

情報提供の方法、その他厚生労働省令で定める事項は下のタブに格納しておきます。

職業安定法施行規則

第三十一条の四

1 法第四十三条の六の規定による情報の提供は、インターネットの利用その他適切な方法により行うものとする。

2 法第四十三条の六の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 法第五条の五第二項の規定に基づき労働者になろうとする者の個人情報を適正に管理するために講じている措置

二 労働者の募集に関する情報又は労働者になろうとする者に関する情報に順位を付して表示する場合における当該順位を決定するために用いられる主要な事項(当該情報の提供を依頼した者からの当該募集情報等提供事業を行う者に対する広告宣伝の費用その他の金銭の支払が、当該決定に影響を及ぼす可能性がある場合には、その旨を含む。)

苦情の処理

苦情の処理については、次の①②のとおりです(法43条の7)

- 募集情報等提供事業を行う者は、労働者になろうとする者、労働者の募集を行う者、募集受託者、職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者から申出を受けた当該事業に関する苦情を適切かつ迅速に処理しなければならない

- 募集情報等提供事業を行う者は、①の目的を達成するために必要な体制を整備しなければならない

上記①の厚生労働省令で定める者は、次のとおりです(則31条の5、則4条1項)

- 募集情報等提供の事業を行う(他の)者

- 特定地方公共団体

- 労働者供給事業者

遠回しな表現をせずに解説します。

職業安定法における労働争議に対する不介入(法20条)の規定は、募集情報等提供事業について準用されていません。

指針(平成11年労働省告示第141号 最終改正 令和4年厚生労働省告示第198号)にて、次のとおり示されています。

- 募集情報等提供事業を行う者は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関する募集情報等提供を行ってはならないこと

「募集情報等提供事業」については以上です。

労働者供給事業

最後に、労働者供給を解説します。

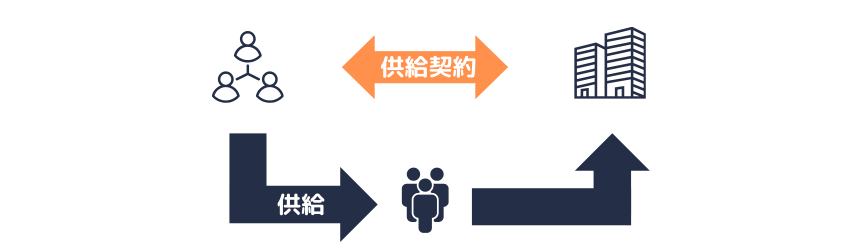

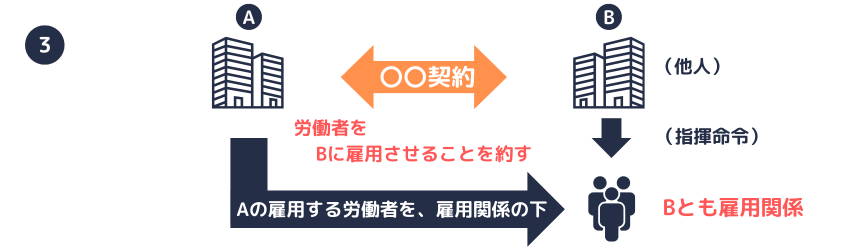

「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいます(法4条8項)

なお、労働者派遣は労働者供給に含まないと規定されています(法4条8項)

次のとおり、労働者供給事業は原則として禁止です。

- 何人も、次条に規定する場合を除くほか、労働者供給事業を行い、又はその労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させてはならない(法44条)

- 労働組合等(*2)が、厚生労働大臣の許可を受けた場合は、無料の労働者供給事業を行うことができる(法45条)

- (*2)労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令(則4条6項)で定めるものをいいいます(法4条12項)

労働者供給事業を行うこと(供給する側)のみならず、労働者供給事業を行う者から供給される労働者を自らの指揮命令の下に労働させること(供給を受ける側)も原則として禁止です。

なお、法44条の違反には、1年以下の懲役または100万円以下の罰金が定められています(法64条10項)

ちなみに、労働争議に対する不介入(法20条)は、労働組合等が許可を受けて行う無料の労働者供給事業に準用されています(法46条)

労働者供給事業の許可の有効期間は3年です(則32条3項)

許可の有効期間の更新を受けた場合は5年となります(則32条5項)

労働者供給「事業」の禁止

職業安定法44条は、労働者供給の禁止ではなく、労働者供給を事業として行うことの禁止です。

少し細かい論点になりますが、「出向」を例に解説します。

いわゆる在籍型出向は、他人(出向先)の指揮命令を受けて労働に従事させることを出向先に雇用される旨を約して行われるため、労働者派遣に該当しません(後述します)

そして、その形態(契約の名称でなく実態で判断します)は労働者供給に該当します(同旨 労働者派遣事業関係業務取扱要領第1(4)出向との関係より)

(実質的な)在籍型出向を事業として行うことは通常考えにくい点は置いておいて、事業として行わない在籍型出向まで禁止する規定ではありません。

(移籍型出向については、事業として行う場合には、職業紹介との関係で問題となり得ます)

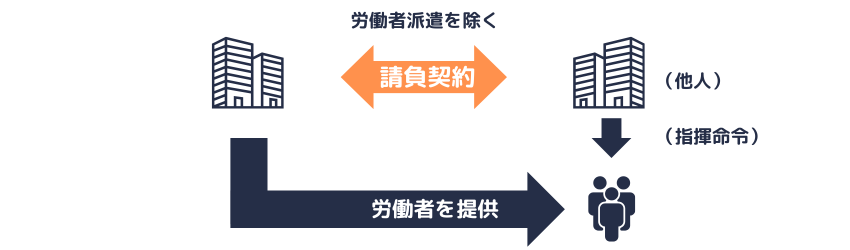

労働者を提供し、提供した労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣事業を行う者を除く)は、たとえ契約の形式が請負契約であっても、次の①から④までの全てに該当する場合を除き、労働者供給の事業を行う者となります(則4条2項)

- 作業の完成について、事業主として財政上および法律上の全ての責任を負う

- 作業に従事する労働者を(労働者を提供する者が)指揮監督する

- 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負う

- 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要になる簡易な工具を除く)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでない

①から④までの全てに該当する(故意に偽装され、真の目的が労働力の供給にある場合を除く)ならば、労働者供給ではありません。

なお「労働者を提供する者」「労働者の提供を受けて、提供された労働者を自らの指揮命令の下に労働者させる者」いずれも、いかなる名称形式を問われません(則4条4項、5項)

条文は下のタブに格納しておきます。

職業安定法施行規則

第四条

1 (省略)

2 労働者を提供しこれを他人の指揮命令を受けて労働に従事させる者(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う者を除く。)は、たとえその契約の形式が請負契約であっても、次の各号の全てに該当する場合を除き、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者とする。

一 作業の完成について事業主としての財政上及び法律上の全ての責任を負うものであること。

二 作業に従事する労働者を、指揮監督するものであること。

三 作業に従事する労働者に対し、使用者として法律に規定された全ての義務を負うものであること。

四 自ら提供する機械、設備、器材(業務上必要なる簡易な工具を除く。)若しくはその作業に必要な材料、資材を使用し又は企画若しくは専門的な技術若しくは専門的な経験を必要とする作業を行うものであって、単に肉体的な労働力を提供するものでないこと。

3 前項の各号の全てに該当する場合(労働者派遣法第二条第三号に規定する労働者派遣事業を行う場合を除く。)であっても、それが法第四十四条の規定に違反することを免れるため故意に偽装されたものであって、その事業の真の目的が労働力の供給にあるときは、法第四条第八項の規定による労働者供給の事業を行う者であることを免れることができない。

4 第二項の労働者を提供する者とは、それが使用者、個人、団体、法人又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

5 第二項の労働者の提供を受けてこれを自らの指揮命令の下に労働させる者とは、個人、団体、法人、政府機関又はその他いかなる名称形式であるとを問わない。

6 (省略)

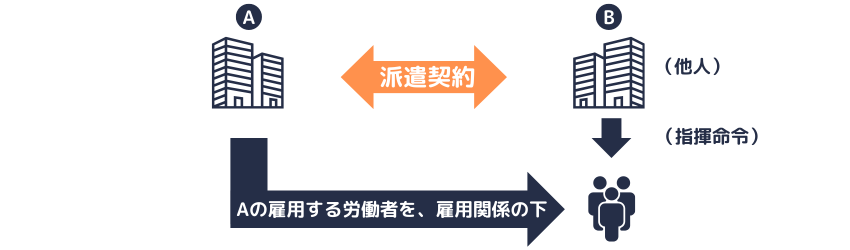

労働者派遣とは、自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいいます。ただし、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものは含みません(労働者派遣法2条1号)

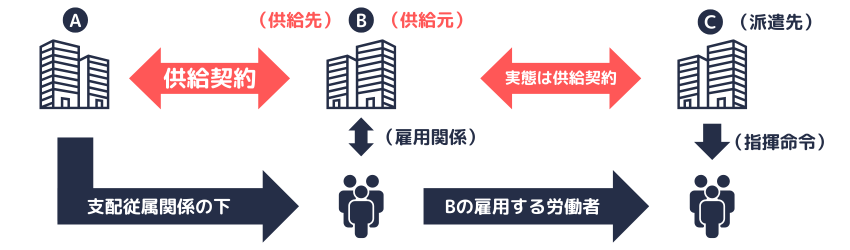

二重派遣

労働者派遣は「自己の雇用する労働者」の派遣が前提なため、派遣された労働者を派遣(供給)することは、労働者派遣に該当しません。

そのため、いわゆる二重派遣(*3)は、契約の名称を問わず(労働者派遣契約と称していても)、労働者供給に該当します(則4条2項の解説を参照)

- (*3)派遣先が派遣元事業主から労働者派遣を受けた労働者をさらに業として派遣すること

なお、次のケースはいずれも二重派遣(労働者供給)ではありません(詳しくは労働者派遣事業関係業務取扱要領第1を参照)

- 派遣先が第三者から請け負った仕事(例えば、アプリの開発)を、派遣先自らが派遣労働者を指揮命令して完成させること(派遣先が第三者から請け負ったのは、人の供給ではなく仕事の完成です)

- 派遣労働者が派遣先の事業所以外の場所で労働に従事しても、派遣先が当該派遣労働者を自ら指揮命令し、当該指揮命令に伴って生じる利益が当該派遣先に直接に帰属する場合(自己の雇用する労働者を…他人のために労働に従事させるとは、場所的な移動は前提ではありません)

- 労働者派遣契約を単に仲介すること(例えば、派遣元に派遣先を、派遣先に派遣元をあっせんする行為)

供給元、供給先ともに当該労働者と雇用関係にあるとき

一般的には、供給元と労働者との間は、雇用関係ではなく「支配従属関係」と説明されます。

① 支配従属関係の下で「労働者を提供し他人の指揮命令を受けて労働に従事させる」ことは、労働者派遣でなく(自己の雇用する労働者の要件を満たせない)、また請負契約でもなく(則4条2項の要件を満たせない)、すべて労働者供給です。

一方、供給元と労働者との間が支配従属関係ではなく、雇用関係の場合もあります。

② 供給元と労働者が雇用関係にあり、「自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させる契約」を供給元と当該他人との間で締結した場合はどうでしょう。

「他人の指揮命令を受けて、労働に従事させる」ですので請負契約にはなりません。

しかし、供給元が労働者派遣事業の許可を受けているかは別として、労働者派遣としてはどうでしょう……供給元と労働者が雇用関係にあるため合法ですかね……

③ 上記②の契約を「当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約して」すると、労働者派遣に該当しません(労働者派遣法2条1号)

そのため、供給元と労働者が雇用関係にあっても、当該労働者が供給先にも雇用される場合には労働供給になり得ます。

②および③の取扱いは「労働者供給事業業務取扱要領」にて、次のように示されています。

- ③は労働者供給となる。ただし、労働者が自由な意思に基づいて結果として供給先と直接雇用契約を締結するようなケースは、前もって供給元が供給先に労働者を雇用させる旨の契約があった訳ではないため、労働者が供給先に雇用されるまでの間は労働者派遣法の規制の対象となる

- なお、労働者派遣が労働者派遣法の定める枠組みに従って行われる場合は、原則として、派遣先に労働者を雇用させることを約して行われるものとは判断しない

③を事業として行うかはさておき、形態としては在籍型出向です。ただし、上記要領のとおり、労働者派遣法に従って労働者派遣を行う上では、通常は他人に雇用させることを約しているとは判断されません。

(実質的な)紹介予定派遣については、職業紹介が前提で、職業紹介により雇用される旨が(派遣労働者と派遣先との間で)約されるため、上記③とは異なります。

条文(労働者派遣法)は下のタブに格納しておきます。

労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律

第二条

この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

一 労働者派遣 自己の雇用する労働者を、当該雇用関係の下に、かつ、他人の指揮命令を受けて、当該他人のために労働に従事させることをいい、当該他人に対し当該労働者を当該他人に雇用させることを約してするものを含まないものとする。

二 派遣労働者 事業主が雇用する労働者であって、労働者派遣の対象となるものをいう。

三 労働者派遣事業 労働者派遣を業として行うことをいう。

四 紹介予定派遣 労働者派遣のうち、第五条第一項の許可を受けた者(以下「派遣元事業主」という。)が労働者派遣の役務の提供の開始前又は開始後に、当該労働者派遣に係る派遣労働者及び当該派遣労働者に係る労働者派遣の役務の提供を受ける者(第三章第四節を除き、以下「派遣先」という。)について、職業安定法その他の法律の規定による許可を受けて、又は届出をして、職業紹介を行い、又は行うことを予定してするものをいい、当該職業紹介により、当該派遣労働者が当該派遣先に雇用される旨が、当該労働者派遣の役務の提供の終了前に当該派遣労働者と当該派遣先との間で約されるものを含むものとする。

ちなみに、「労働者派遣事業の許可を受けた派遣元」であっても、派遣元の労働者は第三者から労働者供給されていて、派遣元はその供給された労働者を派遣先へ派遣(実態は労働者供給)していたケースもあります。

上記の派遣元は、第三者との関係では供給先、派遣先との関係では(派遣元は供給された労働者と雇用関係にありましたが、実態により判断され)供給元となり、職業安定法44条に違反しました。

このように、労働者供給と労働者派遣の関係は複雑です。

(労働者派遣については別の記事で解説する予定です)

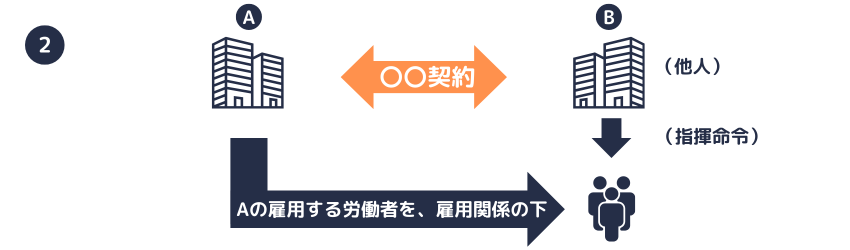

遠回しな表現を避けていうと、労働組合等を除いて、〇〇契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させること(労働者供給の仕組み)を事業として行うならば、労働者派遣法で定める労働者派遣事業の規制に従わなければなりません。

ここまで次の事項を解説しました。

- 労働者の募集

- 募集情報等提供事業

- 労働者供給事業

いずれも契約やサービスの名称で判断できないため、概念の理解が求められます。

社労士試験は、職業安定法に限らず、事例を判断させるよりも規定を問う傾向がみられます。

そのため、キーワードの効率的な暗記が有効です。

しかしながら、職業紹介に関する環境は複雑化しています。

余裕があれば、いかにして中間搾取を排除するかという視点でも学習してみてください。

長文にお付き合いいただきありがとうございました。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 職業安定法

- 労働者派遣法

- 労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年4月17日労働告37号)

厚生労働省ホームページ|職業紹介事業に係る法令・指針より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaihourei.html

- 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針

厚生労働省ホームページ|募集情報等提供事業についてより|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/boshuujouhouteikyou.html

- 雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です

- 各種リーフレット

厚生労働省ホームページ|募集・求人業務取扱要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179543.html

厚生労働省ホームページ|募集情報等提供事業の業務運営要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179548.html

厚生労働省ホームページ|労働者供給事業業務取扱要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179552.html

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html