この記事では、職業安定法の概要を解説しています。

記事中の略語の意味ははそれぞれ次のとおりです。

- 法 ⇒ 職業安定法

- 則 ⇒ 職業安定法施行規則

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

職業安定法の目的

- 目的

- 職業選択の自由

- 均等待遇

社労士試験の勉強用に条文を載せておきます。

この法律は、労働施策総合推進法と相まって、公共に奉仕する公共職業安定所その他の職業安定機関が関係行政庁又は関係団体の協力を得て職業紹介事業等を行うこと、職業安定機関以外の者の行う職業紹介事業等が労働力の需要供給の適正かつ円滑な調整に果たすべき役割に鑑みその適正な運営を確保すること等により、各人にその有する能力に適合する職業に就く機会を与え、及び産業に必要な労働力を充足し、もって職業の安定を図るとともに、経済及び社会の発展に寄与することを目的とする。

目的は以上です。

「職業安定法とは」を簡単にいうと、次の制度に対しての規制を定めた法律です。

- 職業紹介

- 労働者の募集

- 募集情報等提供

- 労働者供給

各用語の定義は後述します。

なお、労働者派遣事業等(*1)に関しては、職業安定法ではなく、労働者派遣法、港湾労働法、建設労働法の定めによります(法47条の2)

- (*1)労働者派遣事業および建設業務労働者就業機会確保事業をいいます(法5条1項4号)

職業選択の自由、均等待遇については、次のように規定されています。

- 何人も、公共の福祉に反しない限り、職業を自由に選択することができる(法2条)

- 何人も、人種、国籍、信条、性別、社会的身分、門地、従前の職業、労働組合の組合員であること等を理由として、職業紹介、職業指導等について、差別的取扱を受けることがない。ただし、労働組合法の規定によって、雇用主と労働組合との間に締結された労働協約に別段の定めのある場合は、この限りでない(法3条)

「職業指導」とは、職業に就こうとする者に対し、実習、講習、指示、助言、情報の提供その他の方法により、その者の能力に適合する職業の選択を容易にさせ、及びその職業に対する適応性を増大させるために行う指導 と定義されています(法4条4項)

用語の定義

- 職業紹介

- 労働者の募集

- 募集情報等提供

- 労働者供給

文字からでは解釈に幅が生じそうなため、各用語の定義を解説します。

各制度の詳細は、別の記事で解説する予定です。

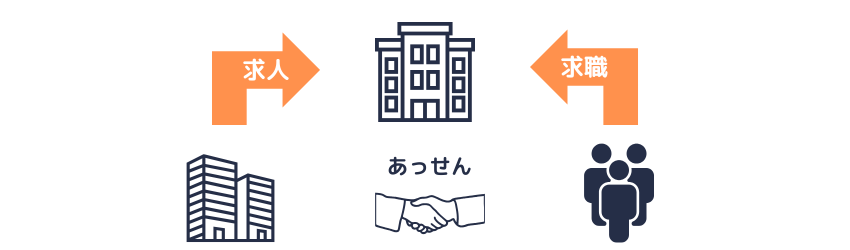

「職業紹介」とは、求人および求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんする(両者の間を取り持つ)ことをいいます(法4条1項)

職業紹介には無料と有料があり、次のように定義されています(法4条2項、3項)

- 「無料の職業紹介」とは、職業紹介に関し、いかなる名義でも、その手数料または報酬を受けないで行う職業紹介をいう

- 「有料の職業紹介」とは、無料の職業紹介以外の職業紹介をいう

職業紹介を行う主体は、次のとおりです(法2章、2章の2、3章)

- 公共職業安定所などの職業安定機関(*2)

- 特定地方公共団体(無料の職業紹介事業を行う地方公共団体をいいます)

- 職業紹介事業者

- (*2)職業安定機関の厳格な範囲は分かりません。省令では「この命令で職業安定組織とは、厚生労働省職業安定局(以下「職業安定局」という。)、都道府県労働局、公共職業安定所等すべての職業安定機関の組織をいう。」と定義されています(則1条)

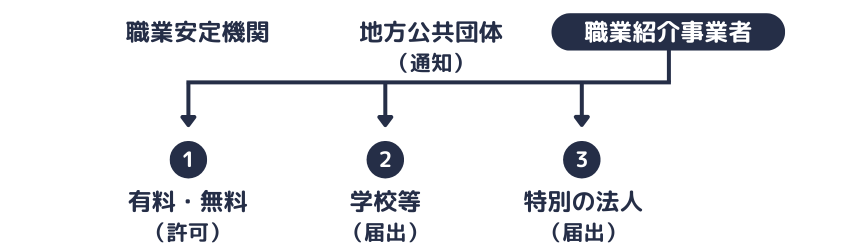

職業紹介事業者には、次の①②③があります(法4条10項、法33条の2、法33条の3、平成15年12月25日厚労告444号)

- 次の②③以外の職業紹介事業者(例えば、職業紹介を事業として行う株式会社、NPO法人、個人事業主です)

- 学校等(小学校および幼稚園を除く学校、専修学校、職業能力開発促進法15条の7第1項各号に掲げる施設、職業能力開発総合大学校)

- 特別の法人であって厚生労働省令(則25条の3)で定めるもの(商工会等のうち、構成員が10人以上のもの)

公共職業安定所(職業安定機関)、地方公共団体、②学校等、③特別の法人が行う職業紹介は「無料の職業紹介」です(法5条、8条、29条、33条の2、33条の3)

①の職業紹介事業者が行う職業紹介には「無料の職業紹介」と「有料の職業紹介」があります(法33条、法30条)

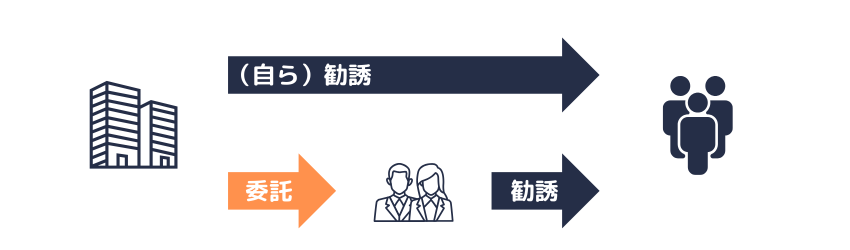

「労働者の募集」とは、労働者を雇用しようとする者が、自ら又は他人に委託して、労働者となろうとする者に対し、その被用者となることを勧誘することをいいます(法4条5項)

「労働者の募集」を、自ら(労働者を雇用しようとする者が自らであったり、自社の従業員であったり)が行うものでなく、他人(自社の従業員以外の者)に委託して行うものを「委託募集」といいます(同旨 法36条)

報酬の有無にかかわらず、委託募集に従事する者を「募集受託者」といいます(同旨 法39条)

委託募集は、報酬の有無に応じて、許可や認可を受けたり、届け出が必要です(法36条)

- 委託募集|報酬あり

⇒ 労働者を雇用しようとする者が、厚生労働大臣の許可を受ける

⇒ 報酬の額については、あらかじめ、厚生労働大臣の認可を受ける - 委託募集|報酬なし

⇒ 労働者を雇用しようとする者が、厚生労働大臣に届け出る

なお、労働者を雇用しようとする者が自ら行う労働者の募集(この募集の名称は規定されていません)は、法令に違反する場合、法令に基づいて制限を受ける場合は別として、その方法は自由です。

委託募集によって勧誘することも「労働者の募集」に含まれるため、ややこしいかもしれません。

「募集情報等提供」については、定義(条文)を確認してから実態への流れではなく、まずは実態を解説します。

募集情報等提供

「募集情報等提供」とは、「労働者の募集に関する情報」や「労働者になろうとする者に関する情報」を提供することをいいます。

「労働者の募集に関する情報」の提供とは、例えば、次のサービスがあげられます。

(解説の便宜上、求人、求職という語句を使用しています)

- 求人企業の依頼を受けて求人情報を提供している求人メディア(求人サイト、求人誌、SNSを利用して求人情報を投稿するものなど媒体は様々です)

- インターネット上に公開されている求人情報を収集(クローリング)して転載(掲載)している求人サイト

「労働者になろうとする者に関する情報」の提供とは、例えば、次のサービスがあげられます。

- 求職者が登録した情報を(求職者の依頼を受けて)企業側へ提供するサービス(特定の業種の人材についてデータベースを作成して情報を提供したり、SNSを利用して求職者に情報を投稿させるものなど様々です)

- インターネット上に公開されている求職者の情報を収集(クローリング)して提供するサービス

「職業紹介(求人や求職の申込を受け両者をあっせんするもの)」に該当せず、また、委託募集を含めた「労働者の募集(被用者になることの勧誘)」にも該当しないサービスです。

雇用関係の成立に直接関与しないものの、雇用関係の成立に関係する情報を提供するイメージです。

情報の提供先は、求人側、求職側のみならず、職業紹介事業者等も含まれます。

(「等」の範囲は後述のタブ内を参照)

そのため、「これこそが募集情報等提供である」との断定は難しいです。

(具体的なサービス名は…ごめんなさい。示した例から推測してください)

なお、サービスの名称や情報を提供している媒体で募集情報等提供か否かが決まるわけではありません。

正確な定義(条文)は下のタブに格納しておきます。

職業安定法

第四条

⑥ この法律において「募集情報等提供」とは、次に掲げる行為をいう。

一 労働者の募集を行う者等(労働者の募集を行う者、募集受託者(第三十九条に規定する募集受託者をいう。第三号、第五条の三第一項、第五条の四第一項及び第二項並びに第五条の五第一項において同じ。)又は職業紹介事業者その他厚生労働省令で定める者(以下この項において「職業紹介事業者等」という。)をいう。第四号において同じ。)の依頼を受け、労働者の募集に関する情報を労働者になろうとする者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。

二 前号に掲げるもののほか、労働者の募集に関する情報を、労働者になろうとする者の職業の選択を容易にすることを目的として収集し、労働者になろうとする者等(労働者になろうとする者又は職業紹介事業者等をいう。次号において同じ。)に提供すること。

三 労働者になろうとする者等の依頼を受け、労働者になろうとする者に関する情報を労働者の募集を行う者、募集受託者又は他の職業紹介事業者等に提供すること。

四 前号に掲げるもののほか、労働者になろうとする者に関する情報を、労働者の募集を行う者の必要とする労働力の確保を容易にすることを目的として収集し、労働者の募集を行う者等に提供すること。

職業安定法施行規則

第四条

法第四条第六項第一号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による募集情報等提供の事業を行う者、同条第九項に規定する特定地方公共団体又は同条第十二項に規定する労働者供給事業者とする。

特定募集情報等提供

「労働者になろうとする者に関する情報」を収集して行う募集情報等提供を「特定募集情報等提供」といいます(法4条7項)

特定募集情報等提供事業を行おうとする者は、一定の事項を厚生労働大臣に届け出なければなりません(法43条の2第1項)

(地方公共団体の行う募集情報等提供事業は除きます)

法定の届出をして特定募集情報等提供事業を行う者を「特定募集情報等提供事業者」といいます(法4条11項)

募集情報等提供のうち特定募集情報等提供を行わない場合(例えば、求職者の情報を登録させない(収集しない)で求人情報のみを掲載する求人サイト、求人誌)は、事業を行うために、特定募集情報等提供事業の届出は必要ありません。

ただし、「募集情報等提供事業を行う者」として、職業安定法における各規定(求人等に関する情報の的確な表示、募集情報等提供事業を行う者の責務など)の対象となります。

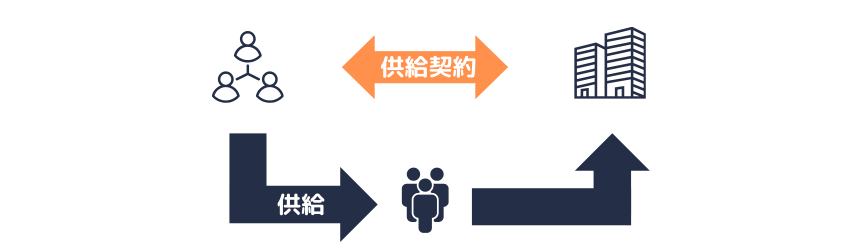

「労働者供給」とは、供給契約に基づいて労働者を他人の指揮命令を受けて労働に従事させることをいいます(法4条8項)

なお、労働者派遣(労働者派遣法2条1項1号)は含まないと規定されています(法4条8項)

厚生労働大臣の許可を受けた労働組合等(労働組合法による労働組合、則4条6項で定める団体または組合)のみが、「無料の労働者供給事業」を行えます(法44条、45条)

「原則に対する例外は?」と思われるかもしれませんが「有料の労働者供給事業」はありません(あっても違法です)

厚生労働大臣の許可を受けて無料の労働者供給事業を行う労働組合等を「労働者供給事業者」といいます(法4条12項)

労働組合等の「等」の範囲は下のタブに格納しておきます。

職業安定法

第四条

⑫ この法律において「労働者供給事業者」とは、第四十五条の規定により労働者供給事業を行う労働組合等(労働組合法による労働組合その他これに準ずるものであって厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)をいう。

職業安定法施行規則

第四条

6 法第四条第十二項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。

一 国家公務員法第百八条の二第一項(裁判所職員臨時措置法第一号において準用する場合を含む。)に規定する職員団体、地方公務員法第五十二条第一項に規定する職員団体又は国会職員法第十八条の二第一項に規定する国会職員の組合

二 前号に掲げる団体又は労働組合法第二条及び第五条第二項の規定に該当する労働組合が主体となって構成され、自主的に労働条件の維持改善その他経済的地位の向上を図ることを主たる目的とする団体(団体に準ずる組織を含む。)であって、次のいずれかに該当するもの

イ 一の都道府県の区域内において組織されているもの

ロ イ以外のものであって厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定める基準に該当するもの

用語の解説は以上です。

一般的に使われている言葉(文言)と比較すると、文字からでは認識の差異を生みそうな用語も少なくありません。

一度に暗記するよりも、勉強の進捗に応じて確認してみてください。

求人者等に課せられる義務

ここからは、次の規定を解説します。

- 労働条件等の明示(労働契約の締結前)

- 求人等に関する情報の的確な表示

- 求職者等の個人情報の取扱い

労働契約の締結に際しての明示(労基法15条)とは別の義務です。

(労基法15条はこちらの記事で解説しています)

条文はタブを切り替えると確認できます。

(1項と2項の順番を入れ替えて解説します)

求人者等から、公共職業安定所等への明示|2項

- 求人者は、求人の申込みに当たり、公共職業安定所、特定地方公共団体または職業紹介事業者に対し

- 労働者供給を受けようとする者は、あらかじめ、労働者供給事業者に対し

それぞれ、求職者または供給される労働者の従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければなりません。

以降、「従事すべき業務の内容および賃金、労働時間その他の労働条件」を「従事すべき業務の内容等」と表記しています。

公共職業安定所等から、求職者等への明示|1項

- 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者

- 労働者の募集を行う者、募集受託者

- 労働者供給事業者

上記①②③は、それぞれ、①職業紹介、②労働者の募集、③労働者供給に当たり、①は求職者、②は募集に応じて労働者になろうとする者、③は供給される労働者に対し、その者の「従事すべき業務の内容等」を明示しなければなりません。

「従事すべき業務の内容等」の変更等をした場合の明示|3項ほか

| 求人者等 | 紹介求職者等 |

| 求人者 | 求人の申込みをした次の団体等からの紹介による求職者 公共職業安定所 特定地方公共団体 職業紹介事業者 |

| 労働者の募集を行う者 | 募集に応じて労働者になろうとする者 |

| 労働者供給を受けようとする者 | 供給される労働者 |

上表の求人者等は、それぞれ、上表の紹介求職者等と労働契約を締結する前に、次の①②③④のいずれかの取扱いをする場合は、契約の相手方となろうとする者に対して、①は変更、②は特定、③は削除、④は追加する「従事すべき業務の内容等」を明示しなければなりません。

- 明示した「従事すべき業務の内容等」を変更する場合

- 明示した「従事すべき業務の内容等」の範囲内で、従事すべき業務の内容等を特定する場合

- 明示した「従事すべき業務の内容等」を削除する場合

- 当初の明示の他に「従事すべき業務の内容等」を追加する場合

明示の方法|4項ほか

法5条の3第1項から3項まで(前三項)の明示は、賃金および労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項(後述)については、厚生労働省令で定める方法(後述)により行わなければなりません(法5条の3第4項)

また、前三項の規定による明示は、試みの使用期間中の従事すべき業務の内容等と当該期間が終了した後の従事すべき業務の内容等とが異なる場合には、それぞれの従事すべき業務の内容等を示さなければなりません(則4条の2第6項)

職業安定法

第五条の三

① 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者並びに労働者供給事業者は、それぞれ、職業紹介、労働者の募集又は労働者供給に当たり、求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者に対し、その者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

② 求人者は求人の申込みに当たり公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者に対し、労働者供給を受けようとする者はあらかじめ労働者供給事業者に対し、それぞれ、求職者又は供給される労働者が従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。

③ 求人者、労働者の募集を行う者及び労働者供給を受けようとする者(供給される労働者を雇用する場合に限る。)は、それぞれ、求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者と労働契約を締結しようとする場合であって、これらの者に対して第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下この項において「従事すべき業務の内容等」という。)を変更する場合その他厚生労働省令で定める場合は、当該契約の相手方となろうとする者に対し、当該変更する従事すべき業務の内容等その他厚生労働省令で定める事項を明示しなければならない。

④ 前三項の規定による明示は、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により行わなければならない。

職業安定法施行規則

第四条の二

1 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。

一 求人の申込みをした公共職業安定所、特定地方公共団体若しくは職業紹介事業者の紹介による求職者、募集に応じて労働者になろうとする者又は供給される労働者(以下この項において「紹介求職者等」という。)に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容及び賃金、労働時間その他の労働条件(以下「従事すべき業務の内容等」という。)の範囲内で従事すべき業務の内容等を特定する場合

二 紹介求職者等に対して法第五条の三第一項の規定により明示された従事すべき業務の内容等を削除する場合

三 従事すべき業務の内容等を追加する場合

2 法第五条の三第三項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。

一 前項第一号の場合において特定する従事すべき業務の内容等

二 前項第二号の場合において削除する従事すべき業務の内容等

三 前項第三号の場合において追加する従事すべき業務の内容等

3から8まで (省略)

書面の交付等により明示しなければならない事項

厚生労働省令で定める方法で明示しなければならない事項は、次のとおりです(則4条の2第3項)

- 労働者が従事すべき業務の内容に関する事項(従事すべき業務の内容の変更の範囲を含む)

- 労働契約の期間に関する事項

- 試みの使用期間に関する事項

- 有期労働契約(更新する場合があるものに限る)を更新する場合の基準に関する事項(通算契約期間または有期労働契約の更新回数に上限の定めがある場合には当該上限を含む)

- 就業の場所に関する事項(就業の場所の変更の範囲を含む)

- 始業および終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間および休日に関する事項

- 賃金(臨時に支払われる賃金、賞与および労働基準法施行規則8条各号に掲げる賃金を除く)の額に関する事項

- 健康保険、厚生年金、労働者災害補償保険および雇用保険の適用に関する事項

- 労働者を雇用しようとする者の氏名または名称に関する事項

- 労働者を派遣労働者として雇用しようとする旨(派遣労働者として雇用しようとする場合に限る)

- 就業の場所における受動喫煙を防止するための措置に関する事項

厚生労働省令で定める(明示の)方法は次のとおりです(則4条の2第4項)

(緊急の必要があり厚生労働省令で定める方法で行えない場合は、他の方法で明示することも認められます)

- 書面の交付

- FAX

- 電子メール等(記録を出力することで書面の作成が可能なものに限る)

FAXと電子メール等については、明示を受ける者が希望した場合に限られます。

簡単にいうと、ウソや誤解を招く表示の規制です。

(2項と3項の順番を入れ替えて解説します)

「求人等に関する情報」について、虚偽または誤解を生じさせる表示の禁止|1項

- 公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者

- 労働者の募集を行う者および募集受託者

- 募集情報等提供事業を行う者

- 労働者供給事業者

上記の団体等は、この法律に基づく業務に関して「広告等」により求人等に関する情報を提供するときは、当該情報について虚偽の表示または誤解を生じさせる表示をしてはなりません(法5条の4第1項)

「広告等」の「等」の範囲は、必要に応じて条文(タブを切り替えると確認できます)を参照してください。

求人等に関する情報は次のとおりです(法5条の4第1項、則4条の3第2項)

- 求人または労働者の募集に関する情報

- 求職者または労働者になろうとする者に関する情報

- 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者もしくは労働者供給を受けようとする者に関する情報

- 職業安定法に基づく業務の実績に関する情報

「求人等に関する情報」の内容を正確かつ最新に保つ義務|3項

- 公共職業安定所、特定地方公共団体および職業紹介事業者

- 募集情報等提供事業を行う者

- 労働者供給事業者

上記の団体等は、この法律に基づく業務に関して「広告等」により「求人等に関する情報」を提供するときは、情報の内容を正確かつ最新に保つために、次の措置を講じなければなりません(法5条の4第3項)

- 情報の提供を依頼した者または情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止または内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止または内容の訂正をすること

- 情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること

- 厚生労働省令(則4条の3第4項3号)で定める区分に応じた措置(必要に応じて条文を参照してください)

「労働者の募集に関する情報」等の内容を正確かつ最新に保つ義務|2項

- 労働者の募集を行う者および募集受託者

上記の者は、この法律に基づく業務に関して「広告等」により次の情報を提供するときは、情報の内容を正確かつ最新に保たなければなりません(法5条の4第2項、則4条の3第3項)

- 労働者の募集に関する情報

- 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報

- 職業安定法に基づく業務の実績に関する情報

労働者の募集を行う者および募集受託者については、情報の内容を正確かつ最新に保つための方法(措置)までは指定されていません。

職業安定法

第五条の四

① 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、労働者の募集を行う者及び募集受託者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して新聞、雑誌その他の刊行物に掲載する広告、文書の掲出又は頒布その他厚生労働省令で定める方法(以下この条において「広告等」という。)により求人若しくは労働者の募集に関する情報又は求職者若しくは労働者になろうとする者に関する情報その他厚生労働省令で定める情報(第三項において「求人等に関する情報」という。)を提供するときは、当該情報について虚偽の表示又は誤解を生じさせる表示をしてはならない。

② 労働者の募集を行う者及び募集受託者は、この法律に基づく業務に関して広告等により労働者の募集に関する情報その他厚生労働省令で定める情報を提供するときは、正確かつ最新の内容に保たなければならない。

③ 公共職業安定所、特定地方公共団体及び職業紹介事業者、募集情報等提供事業を行う者並びに労働者供給事業者は、この法律に基づく業務に関して広告等により求人等に関する情報を提供するときは、厚生労働省令で定めるところにより正確かつ最新の内容に保つための措置を講じなければならない。

職業安定法施行規則

第四条の三

1 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める方法は、書面の交付の方法、ファクシミリを利用してする送信の方法若しくは電子メール等の送信の方法又は著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条第一項第八号に規定する放送、同項第九号の二に規定する有線放送若しくは同項第九号の五イに規定する自動公衆送信装置その他電子計算機と電気通信回線を接続してする方法その他これらに類する方法とする。

2 法第五条の四第一項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は求人者、労働者の募集を行う者若しくは労働者供給を受けようとする者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

3 法第五条の四第二項の厚生労働省令で定める情報は、次のとおりとする。

一 自ら又は労働者の募集を行う者に関する情報

二 法に基づく業務の実績に関する情報

4 法第五条の四第三項の規定により、求人等に関する情報を提供するに当たっては、次に掲げる措置を講じなければならない。

一 当該情報の提供を依頼した者又は当該情報に自らに関する情報が含まれる者から、当該情報の提供の中止又は内容の訂正の求めがあったときは、遅滞なく、当該情報の提供の中止又は内容の訂正をすること。

二 当該情報が正確でない、又は最新でないことを確認したときは、遅滞なく、当該情報の提供を依頼した者にその内容の訂正の有無を確認し、又は当該情報の提供を中止すること。

三 次のイからヘまでに掲げる区分に応じ、当該イからヘまでに定める措置

イ 公共職業安定所、特定地方公共団体又は職業紹介事業者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 求人者又は求職者に対し、定期的に求人又は求職者に関する情報が最新かどうかを確認すること

(2) 求人又は求職者に関する情報の時点を明らかにすること。

ロ 法第四条第六項第一号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該労働者の募集が終了したとき又は当該労働者の募集の内容が変更されたときは、速やかにその旨を当該募集情報等提供事業を行う者に通知するよう依頼すること。

(2) 労働者の募集に関する情報の時点を明らかにすること。

ハ 法第四条第六項第二号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者の募集に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者の募集に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

ニ 法第四条第六項第三号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報の提供を依頼した者に対し、当該情報を正確かつ最新の内容に保つよう依頼すること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報の時点を明らかにすること。

ホ 法第四条第六項第四号に掲げる行為に該当する募集情報等提供の事業を行う者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者になろうとする者に関する情報を定期的に収集し、及び更新し、並びに当該収集及び更新の頻度を明らかにすること。

(2) 労働者になろうとする者に関する情報を収集した時点を明らかにすること。

ヘ 労働者供給事業者 次に掲げるいずれかの措置

(1) 労働者供給を受けようとする者又は供給される労働者に対し、定期的に労働者供給又は供給される労働者に関する情報が最新かどうかを確認すること。

(2) 労働者供給又は供給される労働者に関する情報の時点を明らかにすること。

職業安定法5条の4第1項(虚偽または誤解を生じさせる表示の禁止)の解釈

犯罪実行者の募集(闇バイト)と区別しやすくするために、求人等に関する情報を提供する際には、次の6つの情報を表示するよう求められています(ただし書きも定められています)

- 求人者または労働者の募集を行う者の氏名(または名称)

- 住所(所在地)

- 連絡先(電話番号等)

- 業務内容

- 就業場所

- 賃金

厳密には、通達で次のように示されています(令和6年12月18日 職需発1218第1号)

- 職業紹介事業者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者及び労働者供給事業者が提供する求人等に関する情報(求職者及び労働者になろうとする者に関する情報を除く。以下同じ。)が職業安定法第5条の4第1項に反しないと認められるためには、当該情報の中に、求人者又は労働者の募集を行う者の氏名又は名称、住所(所在地)、連絡先、業務内容、就業場所及び賃金(以下「雇用しようとする者の氏名・名称等」という。)を含める必要があること。

- ただし、職業紹介事業者及び募集情報等提供事業を行う者が、求職者又は労働者になろうとする者からの照会を受けた場合に、雇用しようとする者の氏名・名称等を当該求職者又は労働者になろうとする者に回答することとし、そのことを照会先を付して求人等に関する情報とともに示す場合には、雇用しようとする者の氏名・名称等が示されていないことのみをもって誤解を生じさせるものとはならないこと。

参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|労働者の募集広告には、「募集主の氏名(又は名称)・住所・連絡先(電話番号等)・業務内容・就業場所・賃金」の表示が必要です

求人等に関する情報の的確な表示については以上です。

個人情報についても解説しておきます。

職業安定法において「個人情報」とは、個人に関する情報であって、特定の個人を識別できるもの(他の情報との照合により特定の個人を識別できるものを含む)をいいいます(法4条13項)

求職者等の個人情報の取扱い|法5条の5

- 公共職業安定所、特定地方公共団体、職業紹介事業者、求人者

- 労働者の募集を行う者、募集受託者

- 特定募集情報等提供事業者

- 労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者

上記①②③④を合わせて「公共職業安定所等」といいます。

求職者、労働者になろうとする者、供給される労働者の個人情報を「求職者等の個人情報」といいます(法5条の5)

公共職業安定所等には、「求職者等の個人情報」の収集、保管、使用について、次のいずれもが義務付けられています(法5条の5第1項、則4条の4)

- 業務の目的の達成に必要な範囲内で、インターネットの利用その他適切な方法により、目的を明らかにして収集すること

- 収集の目的の範囲内で保管すること

- 収集の目的の範囲内で使用すること

ただし、「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」とも規定されています(法5条の5第1項ただし書き)

(同意等がある場合は、同意の内容や正当な事由の範囲で制限を受けるという趣旨です)

公共職業安定所等は、求職者等の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(法5条の5第2項)

その他

- 指針

- 要領・職業分類表

- 罰則

最後です。

厚生労働大臣は、次の事項に関し、職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者および労働者供給を受けようとする者が適切に対処するために必要な指針を公表します(法48条)

- 均等待遇(法3条)

- 労働条件等の明示(5条の3)

- 求人等に関する情報の的確な表示(5条の4)

- 求職者等の個人情報の取扱い(5条の5)

- 職業紹介事業者の責務(33条の5)

- 労働者の募集を行う者等の責務(42条)

- 募集情報等提供事業を行う者の責務(43条の8)

- 労働者供給事業者の責務(45条の2)

具体的には、「職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針」が定められています。

職業安定法15条では、標準職業名等について次のとおり規定しています。

- 職業安定主管局長は、職業に関する調査研究の成果等に基づき、職業紹介事業、労働者の募集及び労働者供給事業に共通して使用されるべき標準職業名を定め、職業解説及び職業分類表を作成し、並びにそれらの普及に努めなければならない。

具体的には、厚生労働省編職業分類が定められています。当記事の投稿時では〔令和4年版〕が最新です。

また、上記規定に基づくものではないものの、次のように業務取扱要領も公開されています。

- 職業紹介事業の業務運営要領

- 募集・求人業務取扱要領

- 募集情報等提供事業の業務運営要領

- 労働者供給事業業務取扱要領

(リンクは当記事末にまとめて掲載しておきます)

職業安定法における罰則のうち、当記事の解説に関わる主なものを紹介します。

1年以上10年以下の懲役または20万円以上300万円以下の罰金

次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金に処する(法63条)

- 暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき

- 公衆衛生又は公衆道徳上有害な業務に就かせる目的で、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき

1年以下の懲役または100万円以下の罰金

次のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する(法64条)

- 法30条1項の規定に違反したとき(許可を受けないで有料の職業紹介事業を行ったとき)

- 法33条1項の規定に違反したとき(許可を受けないで無料の職業紹介事業(職業安定機関及び特定地方公共団体の行うものを除く)を行ったとき)

- 法36条1項の規定に違反したとき(報酬を与えての委託募集を許可を受けないで行ったとき)

- 法44条の規定に違反したとき(許可を受けた労働組合等が無料で行うものを除くほか、労働者供給事業を行ったとき、又は労働者供給事業を行う者から供給された労働者を自らの指揮命令の下に労働させたとき)

6か月以下の懲役または30万円以下の罰金

次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした者は、これを6か月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処する(法65条)

- 法33条の2第1項(学校等の行う無料職業紹介事業)又は法33条の3第1項(特別の法人の行う無料職業紹介事業)の規定による届出をしないで、無料の職業紹介事業を行ったとき

- 法36条2項(委託募集の報酬に係る認可)または3項(報酬を与えない委託募集に係る届出)の規定に違反したとき

- 法43条の2第1項の規定による届出をしないで、特定募集情報等提供事業を行ったとき

- 虚偽の広告をなし、又は虚偽の条件を提示して、職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供若しくは労働者の供給を行い、又はこれらに従事したとき

- 虚偽の条件を提示して、公共職業安定所又は職業紹介を行う者に求人の申込みを行ったとき

- 労働条件が法令に違反する工場事業場等のために、職業紹介、労働者の募集若しくは労働者の供給を行い、又はこれに従事したとき

両罰規定

法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関して、法63条から66条までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の罰金刑を科する(法67条)

ここまで次の事項を解説しました。

- 職業安定法の目的、職業選択の自由、均等待遇

- 職業紹介、労働者の募集、募集情報等提供、労働者供給

- 労働条件等の明示(労働契約の締結前)

- 求人等に関する情報の的確な表示

- 求職者等の個人情報の取扱い

- 指針、要領・職業分類表、罰則

職業安定法における各制度には、例えば、求人および求職、職業紹介、労働者の募集のように、比較的なじみのある語句がみられます。

そのため、制度をイメージしやすいと捉えることもできます。

一方で、募集情報等提供のように、文字(条文)をそのまま並べても「つまりどういうこと?」となり得る制度もあります。

社労士試験の勉強においても、用語の定義については、暗記ではなく、概念の理解を試みてください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 職業安定法

- 職業安定法施行規則第二十五条の三第一項の規定に基づき厚生労働大臣の定める数(平成15年12月25日厚労告444号)

厚生労働省ホームページ|職業紹介事業に係る法令・指針より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/shoukaihourei.html

- 職業紹介事業者、求人者、労働者の募集を行う者、募集受託者、募集情報等提供事業を行う者、労働者供給事業者、労働者供給を受けようとする者等がその責務等に関して適切に対処するための指針

- 職業安定法施行規則第二十条第二項の規定に基づき厚生労働大臣の定める額

厚生労働省ホームページ|令和6年4月より、募集時等に明示すべき事項が追加されます|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1.html

厚生労働省ホームページ|雇用仲介事業者(職業紹介事業者、募集情報等提供事業者)は新たなルールへの対応が必要です|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/r0604anteisokukaisei1_00002.html

厚生労働省ホームページ|令和6年12月27日から適用される職業紹介事業の業務運営要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000172486.html

厚生労働省ホームページ|募集・求人業務取扱要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179543.html

- 全体版

- 参考 厚生労働省編職業分類〔令和4年版〕

厚生労働省ホームページ|募集情報等提供事業の業務運営要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179548.html

厚生労働省ホームページ|労働者供給事業業務取扱要領

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000179552.html