この記事では、健康保険法から出産育児一時金を解説しています。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

出産育児一時金の概要

出産育児一時金とは、健康保険(または船員保険、国民健康保険)に加入している人を対象とした、妊娠4か月(85日)以上の出産に関する給付です。

請求はそれぞれの保険者(協会けんぽ等)に対して行います。ちなみに、添付書類は必要になりますが、海外で出産した場合も給付の対象です。

保険給付の名称

- 被保険者の出産に係る給付 ⇒ 出産育児一時金

- 被扶養者の出産に係る給付 ⇒ 家族出産育児一時金

出産育児一時金、家族出産育児一時金ともに、被保険者に支給されます(被扶養者本人には支給されません)

健康保険における給付額は1児につき50万円です(令和5年4月1日以降の出産)

ただし、制度対象分娩(産科医療補償制度に加入の医療機関等で妊娠週数22週以降に出産した場合)以外は、支給額が1児につき48.8万円となります。

家族出産育児一時金も同額です。

条文を基に解説すると次のとおりです。

- 被保険者が出産したときは、出産育児一時金として、政令で定める金額(48万8千円)が支給されます(健康保険法101条)

- ただし、保険者が認めるときは、48万8千円に、3万円を超えない範囲内で保険者が定める金額(1万2千円)が加算されます(健康保険法施行令36条)

船員保険については健康保険と同額です(船員保険法施行令7条)

国民健康保険は条例または規約で定めます(法定任意給付)

厚生労働省の資料(出産費用の見える化等について 令和5年9月7日)によると、令和4年度における出産費用(全施設、正常分娩のみ、室料差額等を除く)は全国平均で482,294円です。

都道府県別では、東京都が最も高く605,261円、熊本県が最も低く361,184円となっています。

参考(PDF)|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|出産費用の見えるか等について

出産に関する給付は労災保険の保険給付とは調整されません。そのため、出産の原因が業務上の事故に関連していても出産育児一時金は支給されます(健康保険法55条)

健康保険による出産に関する給付は、主として母体を保護することが目的です。そのため、妊娠4か月(85日)以上であれば正常分娩に限らず、出産育児一時金は支給されます(昭和27年6月16日保文発2427号ほか)

資格喪失後の出産育児一時金は、次のいずれも満たす場合に支給されます(健康保険法104条、106条)

- 被保険者期間が継続して1年以上あること(任意継続被保険者期間は除くが、同一の保険者である必要はない)

- 資格喪失後6か月以内に出産したこと

図解あり|出産育児一時金の直接支払制度と受取代理制度

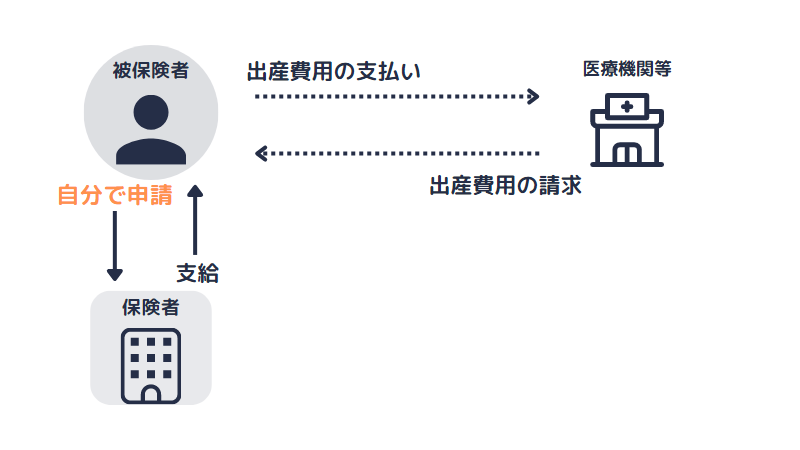

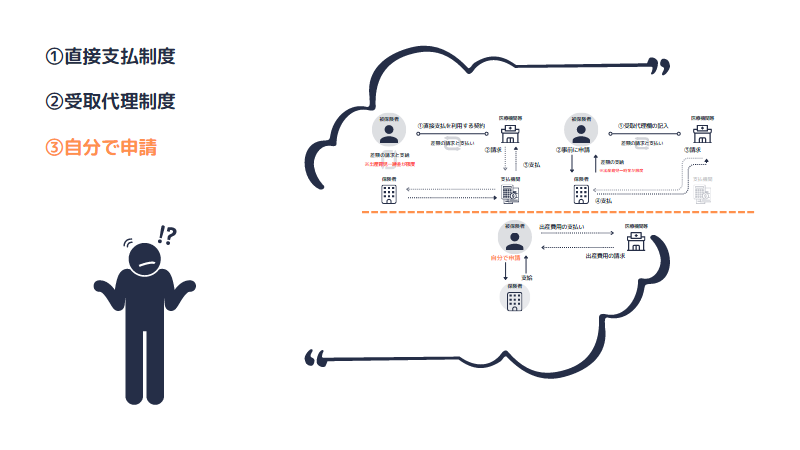

出産育児一時金には、被保険者自身が申請して保険給付を受ける方法(一般的にいう出産育児一時金)以外にも、直接支払制度と受取代理制度があります。

簡単にいうと、直接支払制度、受取代理制度いずれも、出産育児一時金を協会けんぽ(保険者)から医療機関等に支払う制度です。

- 直接支払制度

⇒ 出産する人が申請しなくとも、出産育児一時金の金額を直接医療機関等へ支払う方法 - 受取代理制度

⇒ 出産する人が申請した出産育児一時金の金額を、医療機関等が代わりに受取る方法

(被保険者に直接支払う制度ではありません)

両制度とも、出産する人の視点に立つと、出産費用を医療機関等の窓口で支払うという負担が軽減されます。

ただし、直接支払制度(受取代理制度も同様)は医療機関等に義務付けられていません。

そのため、制度を利用できるかは、医療機関等に確認する必要があります。

以降、協会管掌の健康保険で両制度を解説しています。

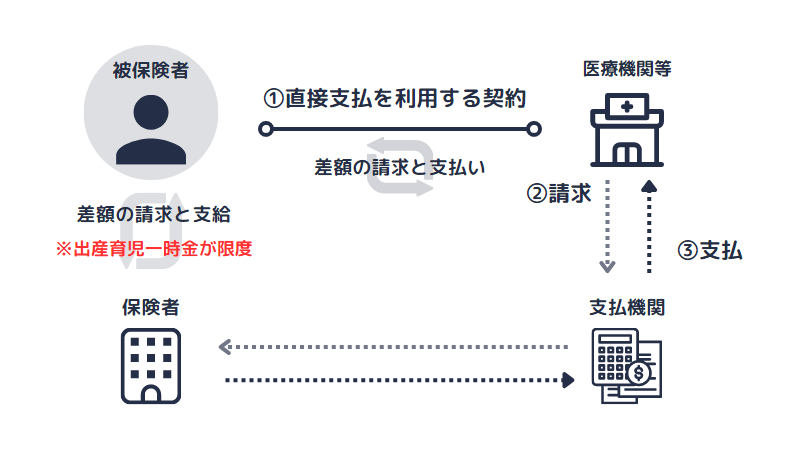

直接支払制度を利用するためには、医療機関等の窓口で、①出産育児一時金の申請・受取に係る代理契約を締結します。被保険者から協会けんぽ(保険者)への事前の申請は不要です。

その後、②医療機関等が請求をおこない、③保険者から支払機関を通して医療機関等へ出産育児一時金が支払われます。

ポイント|被保険者は、出産育児一時金を事前に申請しない

被保険者の対応は、出産費用と出産育児一時金との差額によって、次のように分れます。

出産費用が出産育児一時金よりも大きい(出産費用 > 出産育児一時金)

⇒ 被保険者は医療機関等に不足する出産費用を支払います。

出産育児一時金が出産費用よりも大きい(出産育児一時金 > 出産費用)

⇒ 被保険者は協会けんぽ(保険者)に差額(出産育児一時金)を請求します。

協会けんぽに差額を請求するための申請書が、健康保険出産育児一時金内払金支払依頼書(以下、 内払金支給依頼書)または健康保険出産育児一時金差額申請書(以下、差額申請書)です。

内払金支給依頼書、差額申請書については後述します。

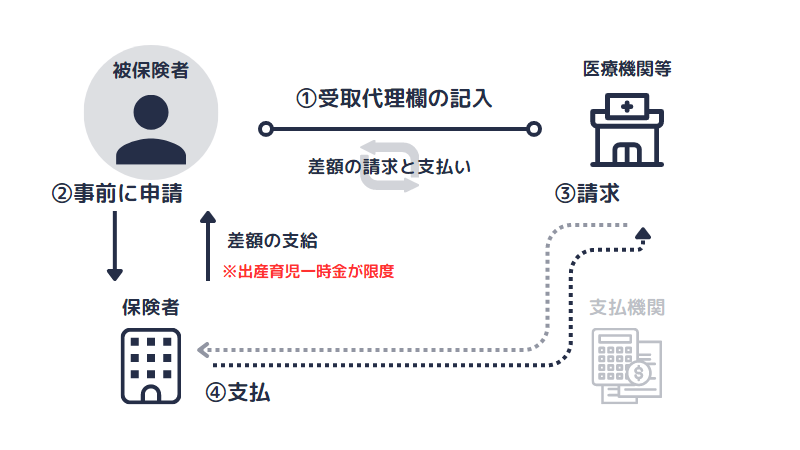

被保険者が医療機関等に①受取代理欄の記入を依頼し、②保険者に出産育児一時金を申請します。

その後、③医療機関等は請求をおこない、④保険者から医療機関等へ(支払機関を経由せずに)出産育児一時金が支払われます。

ポイント|被保険者は、出産育児一時金を事前に申請する

被保険者の対応は、出産費用と出産育児一時金との差額によって、次のように分れます。

出産費用が出産育児一時金よりも大きい(出産費用 > 出産育児一時金)

⇒ 被保険者は医療機関等に不足する出産費用を支払います。

出産育児一時金が出産費用よりも大きい(出産育児一時金 > 出産費用)

⇒ 協会けんぽ(保険者)は被保険者に差額(出産育児一時金)を支払います。

「受取代理制度」を利用した場合は、差額について再度申請する必要ありません。

なお、医療機関等が受取代理制度を利用するためには条件があり、次のような目安が示されています(比較的小規模の医療機関等が制度の対象です)

- 年間の平均分娩取扱い件数が100件以下の診療所および助産所

- 収入に占める正常分娩に係る収入の割合が50%以上の診療所および助産所

また、医療機関等が受取代理制度を導入するためには届出が必要となり、出産予定日まで2か月以内の人が受取代理制度の対象です。

内払金支給依頼書と差額申請書

内払金支給依頼書と差額申請書は、直接支払制度において、出産育児一時金が出産費用を超える場合にその差額を請求するための申請書です。

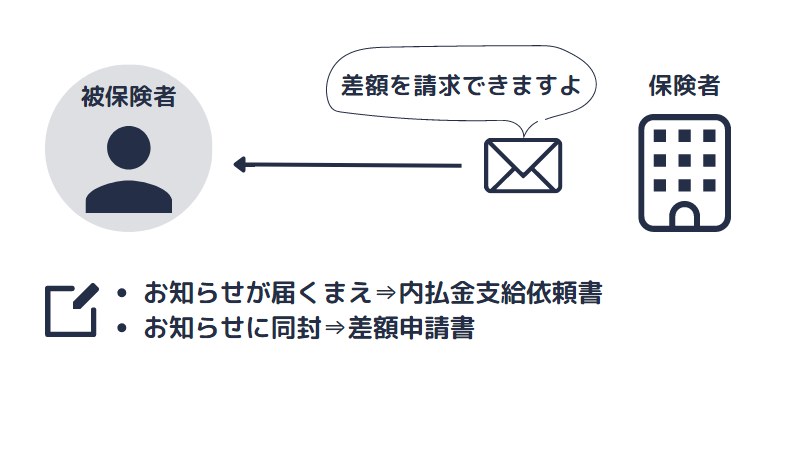

出産育児一時金の直接支払制度にかかる医療機関等への支給が終了すると、協会けんぽ(保険者)から被保険者へ「支給決定通知書」というお知らせが送付されます。

- お知らせが届く前に手続きするための申請書が「内払金支給依頼書」

- お知らせに同封される申請書が「差額申請書」

内払金支払依頼書は、「支給決定通知書」が送付される前に差額を請求するため、添付書類が必要です。一方、「差額申請書」については添付書類は不要です。

ここまで、出産育児一時金の概要、直接支払制度、受取代理制度を解説しました。

出産にかかる社会保険の手続きは保険給付に限らず複雑です。

そのため、日ごろから知識を更新しておきたいところです。

最後までお読みいただきありがとうございました。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 健康保険法

- 「健康保険法施行令第36条における「保険者が定める金額」及び船員保険法施行令第7条における「協会が定める金額」について」の一部改正について(令和5年3月30日保保発0330第13号)

- 出産育児一時金等の支給申請及び支払方法について」の一部改正について(令和6年5月30日保発0530第8号)

厚生労働省|厚生労働省関係の主な制度変更(令和5年4月)について|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000198659_00015.html

厚生労働省|出産育児一時金の支給額・支払方法について|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

厚生労働省||出産育児一時金等の受取代理制度について|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryouhoken/shussan/index.html

全国健康保険協会|子どもが生まれたとき|

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/sb3280/r145/