この記事では、労働者派遣法から次の制度を解説しています。

- 労働者派遣事業の許可

- 報告書等の義務

- 労働者派遣契約

また、記事中の略語はそれぞれ次の意味で使用しています。

- 法 ⇒ 労働者派遣法

- 則 ⇒ 労働者派遣法施行規則

- 要領 ⇒ 労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しております。ただし、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

目次 非表示

労働者派遣事業の許可

- 許可の概要

- 許可の基準

- 欠格事由、許可の取消し

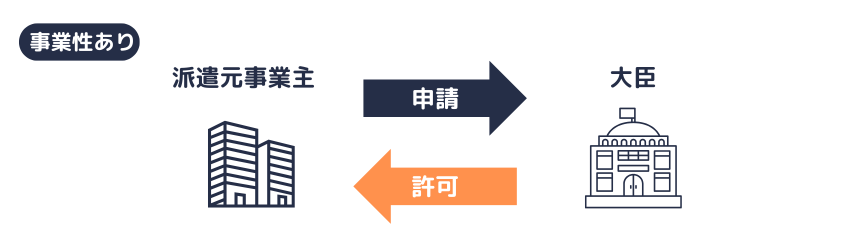

労働者派遣事業を行うには、厚生労働大臣の許可を受けなければなりません(法5条1項)

上記の許可には、条件を付す(付した条件の変更を含む)ことができます(法9条1項)

- 許可の有効期間は、許可の日から起算して3年です(法10条1項)

- 更新を受けた場合の許可の有効期間は、更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して5年です(法10条4項)

労働者派遣事業の許可を受けると、労働者派遣事業を行う事業所の数に応じ、許可証が交付されます(法8条1項)

許可証は、労働者派遣事業を行う事業所ごとに備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければなりません(法8条2項)

なお、派遣元事業主が自己の名義をもって、他人に労働者派遣事業を行わせること(名義貸し)は禁止されています(法15条)

罰則

次のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金の対象です(法59条)

- 名義貸しの禁止(法15条)の規定に違反した者

- 労働者派遣事業の許可(法5条1項)を受けないで労働者派遣事業を行った者

- 偽りその他不正の行為により労働者派遣事業の許可(法5条1項)又は許可の有効期間の更新(法10条2項)を受けた者

- 事業停止命令(法14条2項)に違反した者(後述します)

行為者のみならずその法人も罰金の対象となります(法62条)

労働者派遣事業の許可を受けるためには、次の①から④までの全てに適合しなければなりません(法7条1項)

- 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでない

- 申請者が、当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものとして厚生労働省令で定める基準に適合する

- 個人情報を適正に管理し、及び派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられている

- 申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有する

①は、特定の者に対してのみ労働者を派遣する事業は許可しませんという趣旨です。

ただし、次の場合における労働者派遣については、雇用の機会の確保が特に困難な労働者の雇用の継続等を図るために必要とされ、①の基準に反するとは判断されません(則1条の4)

- 派遣元事業主が雇用する派遣労働者のうち、10分の3以上の者が60歳以上の者(他の事業主の事業所を60歳以上の定年により退職した後雇い入れた者に限る)である場合

②の厚生労働省令で定める基準は次のとおりです(則1条の5)

- 派遣労働者のキャリアの形成を支援する制度(平成27年9月29日厚労告391号で定める基準を満たすものに限る)を有すること

- 上記のほか、派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うための体制が整備されていること

③④を含め具体的な基準については、要領(第3 労働者派遣事業の適正な運営の確保に関する措置に係る手続)や厚生労働省が提供するマニュアルで公開されています。

参考|厚生労働省ホームページ(外部サイトへのリンク)|労働者派遣事業を適正に実施するために-許可・更新等手続マニュアル-

許可の欠格事由

主な欠格事由を抜粋しています。

次の各号のいずれかに該当する者は、(許可の基準を満たす場合でも)労働者派遣事業の許可を受けることができません(法6条より抜粋)

- 禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定その他労働に関する法律の規定であって政令(令3条)で定めるもの等の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

- 健康保険法の罰則(208条、213条の2、214条1項)、船員保険法の罰則(156条、159条、160条1項)等の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなった日から起算して5年を経過しない者

- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

- 労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して5年を経過しない者

- 暴力団員、暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

- 役員のうちに前各号(法6条1号から10号まで)のいずれかに該当する者がある法人

許可の取消し、事業停止命令

派遣元事業主が次の各号のいずれかに該当するときは、許可の取消しの対象となります(法14条1項)

一号 許可の欠格事由(法6条5号から8号までを除く)のいずれかに該当している

二号 労働者派遣法(四号の規定および3章4節を除く)もしくは職業安定法の規定又はこれらの規定に基づく命令もしくは処分に違反した

三号 条件付で労働者派遣事業の許可を受けた場合に、付された条件に違反した

四号 法48条3項による指示(厚生労働大臣は、次の規定に違反した派遣元事業主に対して指導または助言をした場合に、なお是正されないときには、必要な措置をとるよう指示ができます。この指示)を受けたにもかかわらず、なお次の規定に違反したとき

- 法23条3項(関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告する義務)

- 法23条の2(関係派遣先への派遣割合を80%以下にしなければならない義務)

- 法30条2項の規定により読み替えて適用する法30条1項(同一の組織単位の業務について継続して3年間労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある特定有期雇用派遣労働者に対して、派遣元事業主は雇用安定措置を講じなれければならない義務)

また、厚生労働大臣は、派遣元事業主が上記二号または三号に該当するときは、期間を定めて当該労働者派遣事業の全部または一部の停止を命ずることができる とされています(法14条2項)

関係派遣先への派遣割合については、後述します。

特定有期雇用派遣労働者については、こちらの記事で解説しています。

報告等の義務

派遣元事業主の義務です。

派遣元事業主は、労働者派遣事業を行う事業所ごとの当該事業に係る事業報告書および収支決算書(*1)を作成し、厚生労働大臣に提出しなければなりません(法23条1項)

- (*1)貸借対照表および損益計算書を提出したときは、収支決算書は必要ありません(則17条1項)

具体的には、労働者派遣事業報告書(様式第十一号)および労働者派遣事業収支決算書(様式第十二号)を提出します(則17条2項)

派遣元事業主は、関係派遣先への派遣割合を厚生労働大臣に報告しなければなりません(法23条の2)

具体的には、毎事業年度経過後3か月が経過する日までに、関係派遣先派遣割合報告書(様式第十二号の二)を提出します(則17条の2)

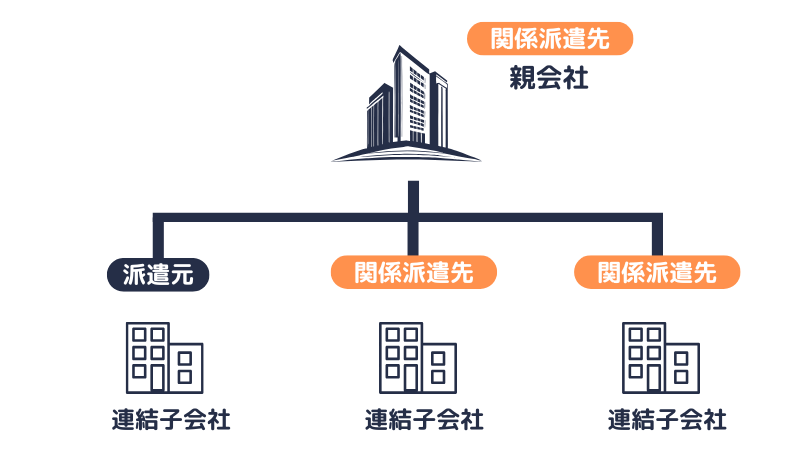

関係派遣先とは、次の①②をいいます(則18条の3第1項)

- 派遣元事業主を連結子会社とする者(派遣元の親会社です)および当該者の連結子会社(派遣元の親会社の連結子会社です)

- 上記①を除く、派遣元事業主の親会社等または派遣元事業主の親会社等の子会社等

「派遣元事業主の親会社等」および「派遣元事業主の親会社等の子会社等」の範囲は下のタブに格納しておきます。

労働者派遣法施行規則

第十八条の三

1 (省略)

2 派遣元事業主の親会社等は、次に掲げる者とする。

一 派遣元事業主(株式会社である場合に限る。)の議決権の過半数を所有している者

二 派遣元事業主(持分会社(会社法第五百七十五条第一項に規定する持分会社をいう。次項において同じ。)である場合に限る。)の資本金の過半数を出資している者

三 派遣元事業主の事業の方針の決定に関して、前二号に掲げる者と同等以上の支配力を有すると認められる者

3 派遣元事業主の親会社等の子会社等は、次に掲げる者とする。

一 派遣元事業主の親会社等が議決権の過半数を所有している者(株式会社である場合に限る。)

二 派遣元事業主の親会社等が資本金の過半数を出資している者(持分会社である場合に限る。)

三 事業の方針の決定に関する派遣元事業主の親会社等の支配力が前二号に掲げる者と同等以上と認められる者

4 (省略)

関係派遣先への派遣割合(総労働時間)の8割規制

派遣元事業主は、関係派遣先に労働者派遣をするときは、関係派遣先への派遣割合(*2)を100分の80以下にしなければなりません(法23条の2)

- (*2)一つの事業年度における派遣元事業主が雇用する派遣労働者(60歳以上の定年に達したことにより退職した者で当該派遣元事業主に雇用されているものを除く)の関係派遣先に係る派遣就業に係る総労働時間を、その事業年度における当該派遣元事業主が雇用する派遣労働者の全ての派遣就業に係る総労働時間で除して得た割合(当該割合に小数点以下一位未満の端数があるときは、これを切り捨てる)をいいます(則18条の3第4項)

派遣就業とは、労働者派遣に係る派遣労働者の就業をいいます(法23条の2)

関係派遣先に対する労働者派遣を制限する理由は、要領にて次のように示されています(要領 第4の2)

- グループ企業内での派遣は、これが全て否定されるものではないが、グループ企業内の派遣会社がグループ企業内派遣ばかりを行うとすれば、派遣会社がグループ企業内の第二人事部的なものとして位置付けられていると評価され、労働力需給調整システムとして位置付けられた労働者派遣事業制度の趣旨に鑑みて適切ではない。

海外派遣

派遣元事業主は、派遣労働者を海外派遣(*3)をしようとするときは、あらかじめ、海外派遣届出書(様式第十三号)を厚生労働大臣に提出しなければなりません(法23条4項、則18条)

- (*3)労働者派遣法の施行地外の地域に所在する事業所その他の施設において就業させるための労働者派遣

海外派遣については派遣先に労働者派遣法が適用されないため、派遣労働者の保護を図っています。

なお、派遣先の指揮命令の下に行われる一時的な海外出張は、海外派遣に含まれません(日本国内の派遣先に労働者派遣法が適用されます)

情報の提供

(労働者にとって賃金額は重要ですが、マージンは教育訓練の費用、社会保険料などにも充てられるため、マージン率が低いほど待遇がよいと断定はできません)

派遣元事業主は労働者派遣事業を行う事業所ごとに、インターネットの利用その他の適切な方法により、次の事項に関し、情報の提供(一般に公開という趣旨です)を行わなければなりません(法23条5項、則18条の2)

- 派遣労働者の数

- 労働者派遣の役務の提供を受けた者の数

- 労働者派遣に関する料金の額の平均額

- 派遣労働者の賃金の額の平均額

- 労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(いわゆるマージン率)

- 教育訓練に関する事項

- 法30条の4第1項の協定を締結しているか否かの別(労使協定を締結している場合は、協定対象派遣労働者の範囲および当該協定の有効期間の終期)

- その他労働者派遣事業の業務に関し参考となる事項(その内容は各派遣元事業主の判断に委ねられています)

透明性の確保、派遣労働者の選択や待遇の改善に資することが期待されています。

法30条の4第1項(労使協定方式)は別の記事で解説します。

労働争議に対する不介入

職業安定法20条(労働争議に対する不介入)は、次のように読み替えて労働者派遣事業に準用されています(法24条)

- 派遣元事業主は、労働争議に対する中立の立場を維持するため、同盟罷業又は作業所閉鎖の行われている事業所に関し、労働者派遣(当該同盟罷業又は作業所閉鎖の行われる際現に当該事業所に関し労働者派遣をしている場合にあっては、当該労働者派遣及びこれに相当するものを除く)をしてはならない。

(労働委員会が通報した場合の規定も準用されています)

労働争議の発生以後は新たな労働者派遣を禁止する という趣旨です。

個人情報の取扱い

派遣元事業主には、労働者派遣に関する労働者の個人情報の収集、保管、使用について、次のいずれもが義務付けられています(法24条の3第1項)

- 業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む)の目的の達成に必要な範囲内で収集すること

- 収集の目的の範囲内で保管すること

- 収集の目的の範囲内で使用すること

ただし、「本人の同意がある場合その他正当な事由がある場合は、この限りでない」とも規定されています(法24条の3第1項ただし書き)

派遣元事業主は、労働者の個人情報を適正に管理するために必要な措置を講じなければなりません(法24条の3第2項)

なお、要領には「一部に労働者の銀行口座の暗証番号を派遣元事業主が確認する事例がみられるが、これは通常、「業務の目的の達成に必要な範囲」に含まれるとは解されない。」と示されています(要領 第4の6 (2))

(……そうですね)

秘密を守る義務

派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者は、正当な理由がある場合でなければ、業務(紹介予定派遣をする場合における職業紹介を含む)上取り扱ったことについて知り得た秘密を他に漏らしてはなりません。派遣元事業主及びその代理人、使用人その他の従業者でなくなった後も同様です(法24条の4)

労働者派遣契約に関する事項

- 労働者派遣契約

- 契約の内容

- 労働者派遣契約の解除

労働者派遣契約とは、当事者の一方が相手方に対し労働者派遣をすることを約する契約をいいます(法26条1項)

上記の「契約」は、恒常的に労働者派遣をする旨の基本契約ではなく、具体的な就業条件を含む個別契約を指します(要領 第5の1 (2))

派遣元事業主は、労働者派遣契約を締結するに当たっては、あらかじめ、当該契約の相手方に対し、労働者派遣事業の許可を受けている旨を明示しなければなりません(法26条3項)

(許可証に記載される許可番号により明示します)

なお、労働者派遣(紹介予定派遣を除く)の役務の提供を受けようとする者は、労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約に基づく労働者派遣に係る派遣労働者を特定することを目的とする行為をしないように努めなければなりません(法26条6項)

労働者派遣契約(海外派遣に係る契約を除く)には、次の①から⑯までの事項を定めなければなりません(法26条1項、則21条の2、則22条)

- 派遣労働者が従事する業務の内容

- 派遣労働者が労働者派遣に係る労働に従事する「事業所の名称」「所在地その他派遣就業の場所」「組織単位(*②)」

- 労働者派遣の役務の提供を受ける者のために、就業中の派遣労働者を直接指揮命令する者に関する事項

- 労働者派遣の期間、派遣就業をする日

- 派遣就業の「開始および終了の時刻」「休憩時間」

- 安全および衛生に関する事項

- 派遣労働者からの苦情の処理に関する事項

- 派遣労働者の新たな就業の機会の確保、派遣労働者に対する休業手当(労基法26条)等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担に関する措置その他の労働者派遣契約の解除に当たって講ずる派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置に関する事項

- 紹介予定派遣に係る労働者派遣契約の場合は、職業紹介により従事すべき業務の内容および労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項

- 派遣労働者が従事する業務に伴う責任の程度

- 派遣元責任者および派遣先責任者に関する事項

- 労働者派遣の役務の提供を受ける者が、(当初の)派遣就業をする日以外の日に派遣就業をさせることができる場合、又は派遣就業の開始の時刻から終了の時刻までの時間を延長することができる場合に、当該派遣就業をさせることができる日または延長することができる時間数(*⑫)

- 派遣元事業主が、派遣先との間で、派遣先が当該派遣労働者に対し派遣労働者の福祉の増進のための便宜を供与する旨の定め(*⑬)をした場合には、当該便宜の供与の内容および方法

- 労働者派遣の終了後に労働者派遣契約の当事者間の紛争を防止するために講ずる措置(*⑭)

- 派遣労働者を協定対象派遣労働者(法30条の4第1項の労使協定で定める待遇が適用される派遣労働者)に限るか否かの別

- 派遣労働者を無期雇用派遣労働者(期間を定めないで雇用される派遣労働者)又は60歳以上の者に限るか否かの別

(*②)組織単位とは、名称のいかんを問わず、業務の関連性に基づいて派遣先が設定した労働者の配置の区分であって、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分および当該業務に係る労務管理に関して直接の権限を有するものをいいます(則21条の2)。名称は要件でないものの、派遣先の〇〇課が想定されています。

(*⑫)日または時間数は、派遣元の事業場における36協定の範囲内で定めます。

(*⑬)例えば、派遣先に雇用される労働者が通常利用している施設(給食施設、休憩室、更衣室を除く)を派遣労働者にも利用させたり、派遣先が派遣労働者に制服を貸与するなどの定めです。

(*⑭)例えば、労働者派遣の役務の提供を受ける者が、労働者派遣の終了後に当該労働者派遣に係る派遣労働者を雇用する場合におけるルールとして、「労働者派遣をする者に対しあらかじめ通知すること」や「(職業紹介に係る)手数料を支払うこと」などを定めておいてください という趣旨です。

労働者派遣契約(事業性のないものを含みます)の当事者は、契約の締結に際し、上記①から⑯までの事項を定めるとともに、その内容の差異に応じて派遣労働者の人数を定めなければなりません(法26条1項)

上記①から⑯までの事項の内容の組合せ(①~⑯をそれぞれ定め一つにまとめたもの)が二つ以上あるときには、それぞれの組合せの内容と、当該組合せごとに(常時居ることになる)派遣労働者の人数を定めます(則21条)

例えば「就業条件A(リーダー級)における①~⑯」と「就業条件B(一般)における①~⑯」を合わせて「当該労働者派遣契約における①~⑯」とするときは、Aは常時〇人、Bは常時▲人のようにそれぞれの組合せごとに派遣労働者の人数を定めます。

上記の組合せ(①~⑯をそれぞれ定め一つにまとめたもの)が一つのときは、(一つしかないため当該組合せの内容と)当該組合せに係る派遣労働者の人数を定めます(則21条)

ちなみに、契約書への記載事項(上記①〜⑯で定めた内容以外にも記載事項があります)は施行規則(則21条、22条の2)に定められています。

(内容が膨大になるため省略します)

ホームページにて契約書のひな形(参考様式)を提供している労働局もあります。実務においては参考にしてみてください。

労働者を受け入れる側からの解除が禁止される事由

労働者派遣の役務の提供を受ける者が、次の①②(等)を理由に労働者派遣契約を解除することは禁止されています(法27条)

- 派遣労働者の国籍、信条、性別、社会的身分

- 派遣労働者が労働組合の正当な行為をしたこと

労働者を派遣する側からの契約の解除

労働者派遣をする事業主は、当該労働者派遣の役務の提供を受ける者が、次の①または②に違反した場合には、労働者派遣を停止し、又は労働者派遣契約を解除できます(法28条)

- 労働者派遣法の規定

- 労働基準法等の適用に関する特例等(法3章4節)により適用される法律の規定

①②ともに、これらの法律に基づく命令の規定を含みます。

法3章4節では、派遣就業に関して、派遣先も労働基準法等(労基法、安衛法、じん肺法、作業環境測定法、男女雇用機会均等法、育児介護休業法、労働施策総合推進法)における使用者(事業者、事業主)としての責任を負う旨が規定されています。

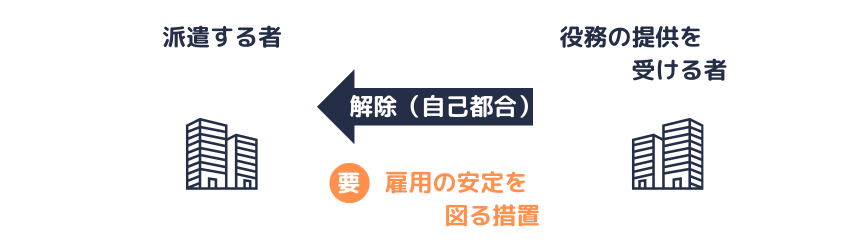

労働者の派遣を受ける側の都合による契約の解除

労働者派遣の役務の提供を受ける者は、その者の都合による労働者派遣契約の解除に当たっては、次の①②その他の派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置を講じなければなりません(法29条の2)

- 当該労働者派遣に係る派遣労働者の新たな就業の機会の確保

- 労働者派遣をする事業主による当該派遣労働者に対する休業手当等の支払に要する費用を確保するための当該費用の負担

具体的には、派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)にて、派遣労働者の雇用の安定を図るために必要な措置が示されています。

ここまで次の事項を解説しました。

- 労働者派遣事業の許可

- 報告書等の義務

- 労働者派遣契約

制度の概念というよりも、手続きに関する説明が多くなりました。

社労士試験の勉強において、どこまで暗記するかは過去問を参考にしてみてください。

実務につきましては、必要に応じて指針や要領をご確認ください。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働者派遣法

- 労働者派遣法施行規則第一条の五第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年9月29日厚労告391号)

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業関係業務取扱要領(令和7年1月16日以降)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenyouryou_00003.html

厚生労働省ホームページ|労働者派遣事業に係る法令・指針・疑義応答集・関連情報等より|

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/haken-shoukai/hakenhourei.html

- 派遣先が講ずべき措置に関する指針(平成11年11月17日労働告138号)

- 労働者派遣法律施行規則第一条の四第一号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成27年9月29日厚労告391号)