この記事では、労働基準法の「賃金」から次の事項を解説しています。

- 休業手当(26条)

- 中間収入の控除

当記事の内容は、一般的な市販のテキストよりも難しい箇所があります。難易度が高いと感じた方は何度か読み直しながら学習を進めてみてください。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

休業手当(26条)

使用者の責に帰すべき事由による休業のため、労働者は労務の提供ができなくなります。

休業手当は、使用者に責任がある(使用者の責に帰すべき事由による)休業によって労働者が就業できない場合に、使用者の負担において、労働者の休業期間についての生活保障をするものです。

そのため、労働者に責任がある休業(例えば、無断欠勤など)、労使双方に責任がない休業(例えば、地震などの自然災害が理由となる休業)については、労基法26条によって強制されません。

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

説明が遅れましたが、労基法26条で定める平均賃金の60%以上の手当を休業手当といいます。

「使用者の責に帰すべき事由」については後ほど解説します。

「休業」は1日単位である必要はなく、1日の所定労働時間の一部を休業した場合も含みます(昭和27年8月7日基収3445号)

労働協約、就業規則または労働契約により休日と定められている日については、使用者は休業手当を支払う義務はないと解されています(昭和24年3月22日基収4077号)

罰則

労基法26条に違反した者は、30万円以下の罰金に処せられます(労基法120条)

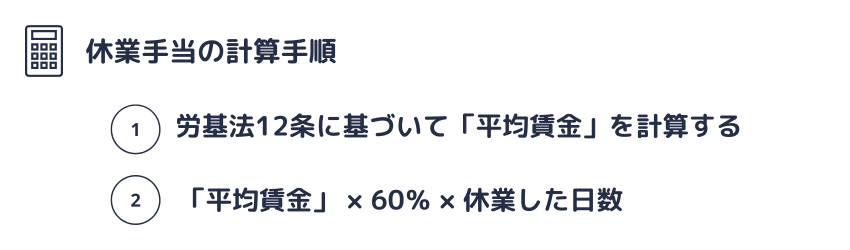

休業手当 = 平均賃金 × 60% × 休業した日数

例えば、使用者の責に帰すべき事由によって2日休業し、休業した日以前3カ月間の賃金が843,990円、総暦日が92日だとしましょう。

まずは「平均賃金」をもとめます。

平均賃金は、843,990円 ÷ 92日 = 9173.8043……

平均賃金の計算における端数処理は銭位未満を切り捨てます(昭和22年11月5日基発232号)

よって「平均賃金」は、9,173円80銭となります。

つづいて「休業手当」の計算です。

2日分の休業手当は、9,173円80銭 × 60% × 2日 = 11,008.56

休業手当の計算における端数処理は50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円へ切り上げます(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条)。

よって休業2日分の「休業手当」は、11,009円(以上)です。

このように、休業手当は平均賃金をもとに計算されるため、休業した日の所定労働時間がたまたま短い日であっても、使用者は平均賃金の60%以上を支払わなければなりません(昭和27年8月7日基収3445号)

では、就業規則等に「会社の業務の都合によって必要と認めたときは本人を休職あつかいとすることがある」と規定し、賃金規則で「休職期間中の賃金は月額の50%とする」と定めた場合はどうでしょうか。

上記の場合、「会社の業務の都合」が使用者の責に帰すべき事由に該当するならば、休業手当として平均賃金の60%以上を支払わなければなりません(昭和23年7月12日基発1031号)

なお、休業手当は労基法11条の「賃金」と解されるため、労基法24条(賃金支払の5原則)が適用されます(昭和25年4月6日基収207号)

そのため、休業手当の支払時期は、所定の賃金支払日となります(昭和25年4月6日基収207号)

社労士試験の独学|労基法|平均賃金

社労士試験の独学|労基法|平均賃金 平均賃金についてはこちらの記事で解説しています。

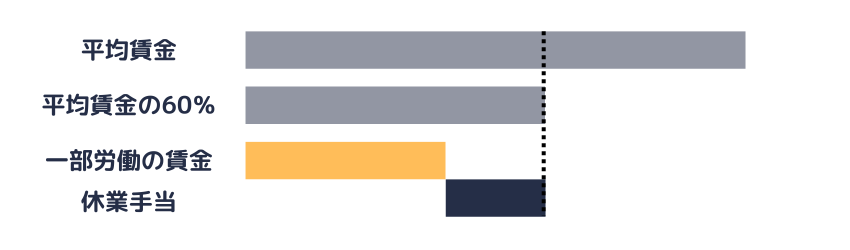

1日の所定労働時間の一部を労働し、残りを「使用者の責に帰すべき事由」により休業するケースです。

一部の労働に対する賃金が「平均賃金の60%」に満たないならば、使用者は、「平均賃金の60%から一部の労働に対する賃金を差し引いた額」を休業手当として支払う必要があります(昭和27年8月7日基収3445号)

例えば、賃金は1日8時間労働で時給1,200円、平均賃金が9,600円とします。

また、1日8時間の配分は、使用者の責に帰すべき事由により5時間休業し、3時間就業したとしましょう。

支払いが必要な休業手当の金額は、次のように計算します。

- 「平均賃金の60%」

= 9,600円 × 60%

= 5,760円 - 「一部の労働に対する賃金」

= 1,200円 × 3時間

= 3,600円 - 「一部を休業した場合の休業手当」

= 「平均賃金60%」 ー 「一部の労働に対する賃金」

= 5,760円 ー 3,600円

= 2,160円

つまり、一部を休業した場合の休業手当は「一部の労働に対する賃金 + 休業手当」の合計で平均賃金の60%を保障します。

「一部の労働に対する賃金 + 平均賃金の60%」とはならないため、社労士試験の問題を解く際は記述を注意深く読んでみてください。

使用者の責に帰すべき事由

民法536条2項には、「債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない」とあります。

「いま労基法の勉強でしょ!」という方も少し民法にお付き合いください。

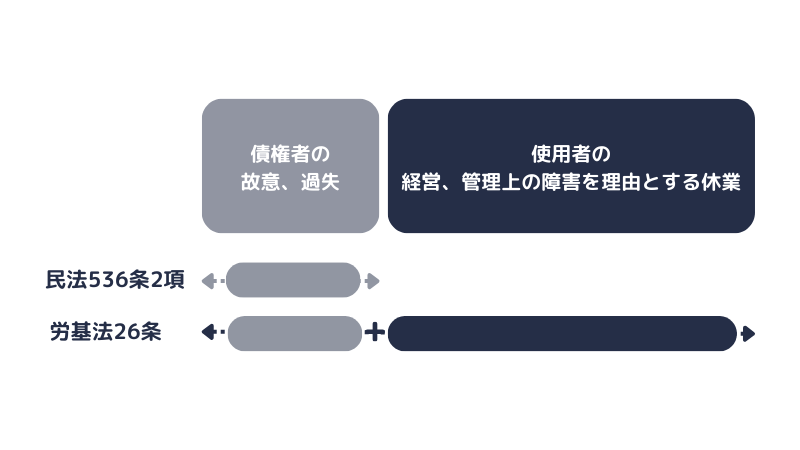

一般的な解釈によると、民法536条2項における「債権者の責めに帰すべき事由」とは、債権者の故意、過失または信義則上これと同視すべき事由を意味します。

そこで、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」と民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」との異同、広狭が論点になります。

判例によると、労基法26条の「使用者の責に帰すべき事由」とは、取引における一般原則たる過失責任主義とは異なる観点をも踏まえた概念というべきであって、民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」よりも広く、使用者側に起因する経営、管理上の障害を含むと解されています( 最二小判 昭62.7.17 ノース・ウエスト航空事件)

以降は、「使用者の責に帰すべき事由」についての事例をみていきます。過失責任主義とは異なる観点をも踏まえて勉強してみてください。

一般的には、労基法26条における「使用者の責に帰すべき事由」とは、企業の経営者として不可抗力を主張し得ないすべての場合と説明されます。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|4 労働者を休ませる場合の措置(休業手当、特別休暇など)

親会社からのみ資材、資金の供給を受けて事業を営む下請工場において、親会社の経営難によって下請工場が所要の供給を受けられず、しかも親会社の他からの獲得もできないため工場が休業したケースです。

上記のケースは、使用者の責に帰すべき事由による休業(経営障害による休業)に該当すると解されています(昭和23年6月11日基収1998号)

使用者がおこなった「解雇予告のない解雇」を、労働者が有効であると考えた事例です。当該労働者は、離職した後に他の事業所に勤務し、相当の日数を経過した後に事実が判明しています。

使用者の行った解雇の意思表示が、解雇の予告として有効と認められ、かつその解雇の意思表示があったために予告期間中に労働者が休業した場合には、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、休業手当を支払わなければなりません(昭和24年7月27日基収1701号)

天災地変(台風や地震など)等の不可抗力の場合は「使用者の責に帰すべき事由」にあたらないため、使用者に休業手当の支払義務はありません。

ただし、不可抗力といえるかは実際には難しく、台風や地震などの自然災害の発生だけで不可抗力と判断されるとは限りません。

なお、労働契約や労働協約、就業規則、労使慣行に基づく賃金、手当等の取扱いが労基法26条の基準を上回っているならば、その基準に従った賃金等の支払いが必要です(休業手当については労基法26条の範囲で適用されます)。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|地震に伴う休業に関する取扱いについて

通達では、次のように示しています(平成23年3月15日基監発0315第1号、昭和26年10月11日基発696号)

①計画停電の時間帯に休業するケース

計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として労基法26条の「使用者の責めに帰すべき事由による休業」には該当しない。

②計画停電の時間帯以外に休業するケース

計画停電の時間帯以外の時間帯の休業は、原則として法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する。

ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業とする場合であって、他の手段の可能性、使用者としての休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて原則として法26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない。

③計画停電が予定されていたが実施されないケース

計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合については、計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記①および②に基づき判断する。

実際問題としては、大規模な自然災害が発生した際には、上記通達のように何かしらの基準が公表されるでしょう。

ただし、計画停電のように使用者の外部から発生した事故を理由としても、休業する時間帯によっては不可抗力による休業に該当しない場合があります(平成23年3月15日基監発0315第1号)

社労士試験では、過去に休電についての通達(昭和26年10月11日基発696号)から出題されています。

そのため、計画停電の時間帯に(計画停電を理由として)休業する場合には、原則として労基法26条の使用者の責めに帰すべき事由による休業には該当しない は覚えておいてください。

つづいて、「争議行為による休業」と「法令に基づいて休業させる」場合です。

使用者側の争議行為にあたる作業所閉鎖(ロックアウト)により、労働者が休業した場合です。

通達では、労働者側の争議行為に対抗する(争議行為としての)作業所閉鎖は、社会通念上正当とみなされるかぎり、労働者が休業のやむなきに至っても「使用者の責に帰すべき事由」には該当しない と解しています(昭和23年6月17日基収1953号)

通達では次のように整理しています(昭和24年12月2日基収3281号)

一般的にいえば、一部の労働組合がストライキに入り(一部ストのこと)、ストライキに入っていない他の労働者が労働を提供し得なくなった場合に、その程度に応じて労働者を休業させることは差し支えない(使用者の責に帰すべき事由による休業とはいえない)。

ただし、その限度を超えて休業させた場合には、超えた部分については使用者の責に帰すべき事由による休業に該当する。

労基法33条2項による代休付与命令による休憩または休日は、労基法26条に規定する「使用者の責に帰すべき事由」による休業ではない(昭和23年6月16日基収1935号)

通達では次のように整理しています(昭和63年3月14日基発150号ほか)

労働安全衛生法66条の規定による健康診断の結果に基づいて、使者者が労働時間を短縮させて労働させたときは、労働の提供のなかった限度において賃金を支払わなくても差し支えない(使用者の責に帰すべき事由による休業とはいえない)。

ただし、使用者が健康診断の結果を無視して、労働時間を不当に短縮したり休業させた場合には、休業手当を支払わなければならないことも生じ得る。

当記事では、採用内定後の自宅待機、派遣労働者の休業手当について解説します。

まずは、採用内定後の自宅待機と休業手当の関係です。

「採用内定」の内容によっては、一定の事由(例えば、学校を卒業できなかった場合など)による解約権を留保した労働契約が成立したと認められるケースがあります(最二小判 昭54.7.20 大日本印刷事件など)

採用内定により労働契約が成立したとみられる場合に、企業の都合によって就労の始期を繰り下げる(いわゆる自宅待機)の措置をとるときは、繰り下げられた期間について休業手当の支払が必要と解されています(昭和63年3月14日基発150号)

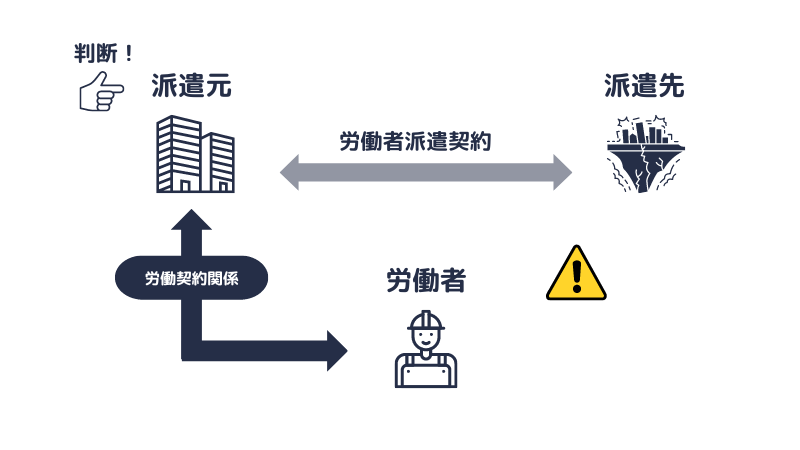

つづいて、派遣労働者についての休業手当の取扱です。

労働者派遣については「使用者の責に帰すべき事由」に該当するか否かは、派遣元の使用者について判断されます(平成21年3月31日基発0331010号)

派遣先の会社が、自然災害等の不可抗力によって操業できなくなり、派遣中の労働者を当該派遣先の会社で就業させることができない場合があります。

上記の場合では、「使用者の責に帰すべき事由」による休業にあたるかは、派遣元の使用者について、当該労働者を他の事業場に派遣する可能性等を含めて判断されます(昭和61年6月6日基発333号)

派遣先の会社が自然災害により操業できなくなっても、派遣労働者と労働契約関係にあるのは派遣元です。

派遣先の操業不能により労働契約が解除されるわけではないため、派遣元の「使用者の責に帰すべき事由」によって派遣労働者を休業させる場合には、休業手当の支払い義務が生じます。

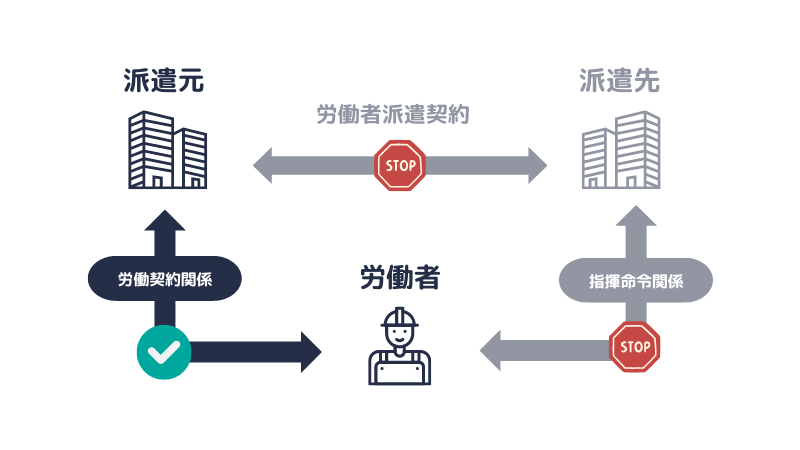

労働者派遣契約の契約期間が満了する前に、労働者派遣契約が解除(労働者派遣契約の中途解除)されるケースです。

まず、「労働者派遣契約の中途解除」により「派遣元と派遣労働者との労働契約」が終了するわけではありません。

そこで、当該派遣労働者について、次の派遣先がないため休業させる場合があります。

労働者派遣契約の中途解除により、派遣労働者を休業させることは、一般に「使用者の責に帰すべき事由による休業」に該当し、派遣元の使用者は休業手当の支払いが必要と解されています(平成21年3月31日基発0331010号)

なお、労働者派遣法では、派遣先の都合による労働者派遣契約の解除にあたっては、派遣先において休業手当の支払いの費用を負担するなどの措置を講じなければならないと定めています(労働者派遣法29条の2)

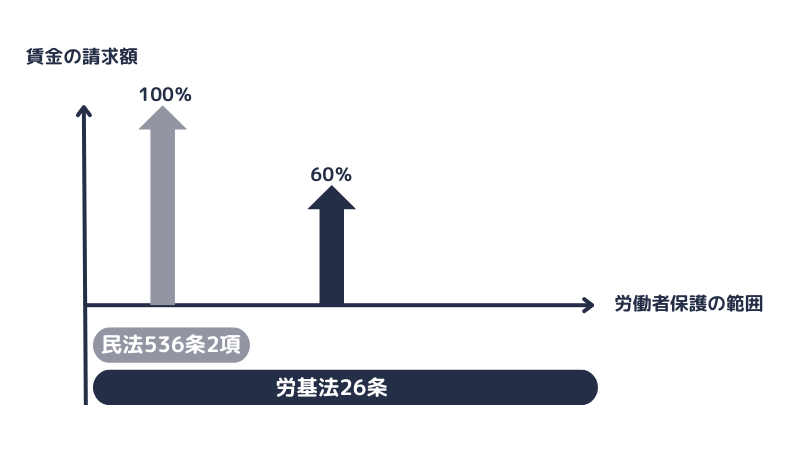

労基法26条と民法536条2項の関係

判例によると、労基法26条が民法536条2項の適用を排除するものではなく、当該休業の原因が民法536条2項の「債権者の責めに帰すべき事由」に該当し、労働者が使用者に対する賃金請求権を失わない場合には、休業手当請求権と賃金請求権とは競合しうると解しています( 最二小判 昭62.7.17 ノース・ウエスト航空事件)

強行規定である労基法26条と異なり、民法536条2項は任意規定です(言い換えると特約により排除できます)。

「労働者を保護する法律だし労基法が適用されればいいじゃない」となりそうですが、労働者にとってもそうとは限りません。

民法536条2項に労働契約関係の当事者をあてはめると、「債権者の責めに帰すべき事由」によって休業した場合には、使用者は賃金の支払(反対給付の履行)を拒むことができません。

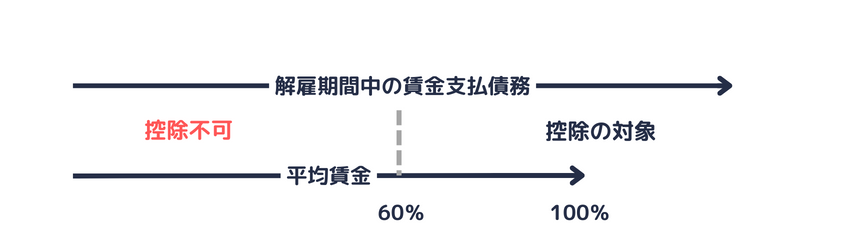

一方で、労基法26条で定める休業手当は、平均賃金の60%(以上)を保障します。

「あれっ、労基法の休業手当(60%)が民法の賃金の支払い(100%)よりも不利では……」にみえるかもしれません(私はそう見えた人のひとりです)。

しかしながら、使用者の責に帰すべき事由(労基法26条)と認められる範囲は、債権者の責めに帰すべき事由(民法536条2項)よりも広いため、労基法の保護は民法よりも広範です。また、労基法では罰則により休業手当の履行を確保しています。

行政解釈では、「労基法26条は、民法の一般原則が労働者の最低生活保障について不充分である事実に鑑み、強行法規で平均賃金の60%までを保障させようとする趣旨であり、民法536条2項の規定を排除するものではないから、民法と比較して不利ではない」と整理しています(昭和22年12月15日基発502号)

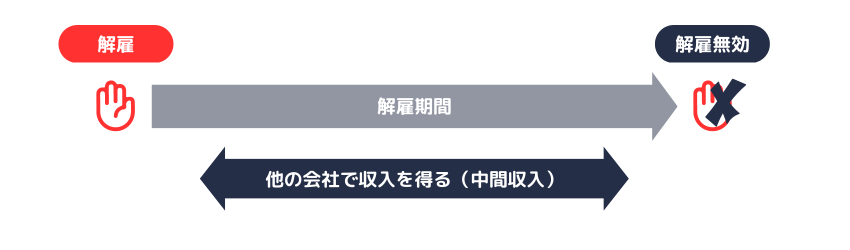

中間収入の控除

解雇が無効と判断された場合に支払う賃金(バックペイ)と「中間収入の控除」については、社労士試験の選択式でも問われています。

ただし、休業手当の他にも、平均賃金、解雇、民法536条2項の勉強も必要です。ここまでの内容を「ちょっと難しいな」と感じたら、労基法の学習がひと通り終わってから復習してみてください。

繰り返しになりますが民法536条2項です(労基法26条と民法536条2項の競合については前述のとおり)

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

読みにくい場合には、債権者を「使用者」、債務者を「労働者」、債務を「労働の提供」、反対給付を「賃金の支払」に代えてみてください。

以降は判例をもとに解説します。

①まず、解雇が有効か無効かについては個別に判断されるとして、解雇においても休業手当(労基法26条)の規定は適用されるか否かです。

最高裁は、労基法26条の規定は、労働者が民法536条2項にいう「債権者の責めに帰すべき事由」によって解雇された場合にもその適用があると解しています(最二小判 昭37.7.20 米極東空軍山田部隊事件)

②次に、解雇された労働者が、解雇期間内に他の職について利益(中間収入)を得た場合です。解雇が無効と判断された場合、解雇期間中の賃金を請求する(使用者にとっては支払う)ことになります。そこで中間収入の償還が論点になります。

「解雇期間内に他の職について得た利益が、副業的なものであって解雇がなくても当然に取得しうる等特段の事情がない限り、民法536条2項ただし書きに基づき、使用者に償還すべき」としています(前掲 米極東空軍山田部隊事件)

③最後に、解雇期間中についての賃金全額の請求権、中間収入の償還、休業手当の関係です。

労働者が使用者に対し、解雇期間中の賃金全額について請求権を有すると同時に解雇期間内に得た利益を償還すべき義務を負っている場合に、使用者は平均賃金の4割までは(解雇期間中の賃金から)控除できると解されています(前掲 米極東空軍山田部隊事件)

考え方としては、使用者は労働者に平均賃金の6割以上の賃金(解雇期間中の休業手当に相当)を支払う義務があるため、③の決済手続きを簡便にする方法として、償還すべき利益の額(平均賃金の4割まで)を あらかじめ賃金額から控除できるとしています。

山田部隊事件で「③最後に」と書きながら「中間収入の控除」については「続き」があります。

そのため、番号は山田部隊事件に続く④から開始しています。

論点は、償還すべき利益の額(中間収入の控除が許される範囲)です。

判例(最一小判 昭62.4.2 あけぼのタクシー事件)より論点を抜粋して解説します。

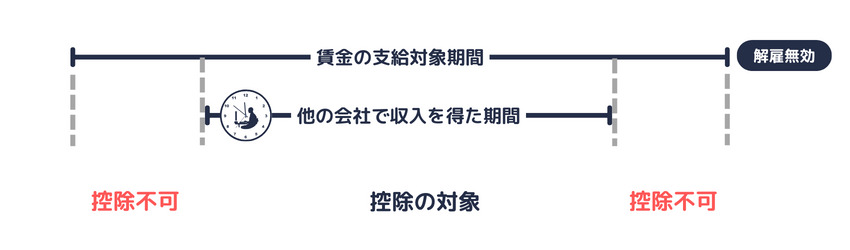

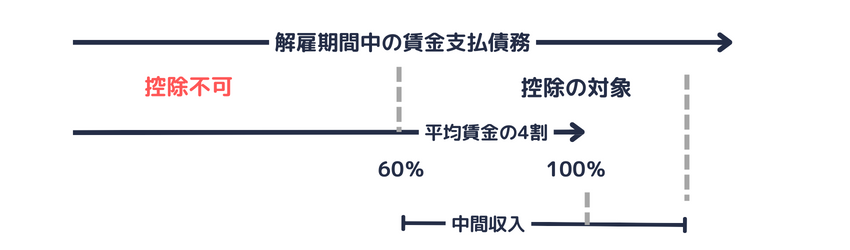

④使用者が労働者に対して有する解雇期間中の賃金支払債務のうち「平均賃金額の6割を超える部分」から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間収入の額を控除することは許される(平均賃金の6割に達するまでの部分は控除が許されない)。

⑤(④を前提として)中間収入の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労基法12条4項の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許される。

④について

「償還の限度」については、「平均賃金の4割までは控除できる」とした山田部隊事件の内容をあけぼのタクシー事件で修正し、平均賃金額の6割を超える部分を中間収入の控除の対象としています。

ただし、労基法26条(休業手当)の規定は「債権者の責めに帰すべき事由」によって解雇された場合にも適用があることは変わりません。

そのため、使用者は、たとえ中間収入が(どれだけ)あったとしても、平均賃金の6割(休業手当が保障する部分)に達するまでの金額については、解雇期間中の賃金支払債務から中間収入を控除することはできません。

次に「中間収入の控除が許される期間」です。控除できるのは、解雇期間中の賃金についての支給対象期間(賃金計算の基礎となる期間)と対応する中間収入のみです。

例えば、解雇後から他の会社で就労するまでの期間など、労働者が解雇期間中に就労していない期間についても「中間収入として控除すること」はできません。

⑤について

主に問題となるのは賞与です。例えば、解雇が無効となったため、使用者が支払うべき賃金に賞与が含まれるケースです。

中間収入の額が平均賃金額の4割を超える場合(平均賃金の4割に相当する中間収入を控除してもなお中間収入が残る場合)には、賞与等(労基法12条4項の賃金)についても控除の対象となります。ただし④が前提です。

そのため、解雇期間中の賞与のうち、「労働者が解雇期間中に就労していない期間」についての(係る)賞与は、中間収入を得ていた期間と対応しないため控除できません。

(本当に)最後です。ただし、中間収入の控除についての考え方は、あけぼのタクシー事件(当記事の解説にある④⑤)と同様です。繰り返しにはなりますが、復習も兼ねて読んでみてください。

中間収入の控除についての論点は次のとおりです(最三小判 平18.3.28 いずみ福祉会事件)

平均賃金の6割に達するまでの部分は控除が許されない(「平均賃金の4割を限度に控除すべき」とは徹底していない)。

したがって、平均賃金額の6割を超える部分から当該賃金の支給対象期間と時期的に対応する期間内に得た中間利益(以下「中間収入」)の額を控除することは許される。

中間収入の額が平均賃金額の4割を超える場合には、更に平均賃金算定の基礎に算入されない賃金(労基法12条4項の賃金)の全額を対象として利益額を控除することが許される。

社労士試験において、どこまでの範囲を勉強するかは人によりけりです。当記事の休業手当についての解説は以上になります。

以下、万円未満を切り捨てて最高裁が示した方法で計算例を紹介します。時間の許す方はお付き合いください。

データ|

期間

解雇期間 ⇒ 24カ月

- 労働者が他の会社で就労していた期間(以下「時期的に対応している期間」) ⇒ 20カ月

- その余の期間(以下「時期的に未対応の期間」) ⇒ 4カ月

賃金と賞与

解雇がなければ支払われるべきであった(以下「解雇期間中の」)賃金と賞与の額

①解雇期間中の「賃金」 ⇒ 552万円

- 「時期的に対応している期間」に係る賃金 ⇒ 480万円

- 「時期的に未対応の期間」に係る賃金 ⇒ 72万円

★72万円は支払いが確定

②解雇期間中の「賞与」 ⇒ 248万円

- 「時期的に対応している期間」に係る賞与 ⇒ 196万円

- 「時期的に未対応の期間」に係る賞与 ⇒ 52万円

★52万円は支払いが確定

中間収入

20カ月で合計358万円

平均賃金の算定方法

最高裁は「時期的に対応している期間」について、労基法12条1項所定の平均賃金を次のように計算しています。

1カ月24万円(解雇前に支給されていた賃金) × 20カ月 = 480万円

計算|

平均賃金の6割に達するまでの額

平均賃金480万円の6割に相当する288万円は控除を禁止。

平均賃金480万円の6割を超える192万円(平均賃金の4割に相当する額)は、中間収入の控除の対象となる。

★288万円は支払いが確定(賃金のうち休業手当で保障する部分)

賃金から中間収入を控除する

「平均賃金の6割を超える額」である192万円について(時期的に対応している期間のため)中間収入を控除する。

中間収入△平均賃金の6割を超える額

=358万円△192万

=166万

控除された中間収入=192万円

のこりの中間収入の額=166万円

(中間収入の控除の対象となる「時期的に対応している期間」に係る賃金192万円△中間収入192万円 = 0円と同じ意味です)

賞与から中間収入を控除する

中間収入の額(358万円)が平均賃金額の4割(192万円)を超える場合に該当する。

よって、更に「時期的に対応している期間」の賞与196万円から、のこりの中間収入の額166万円を控除する。

196万△166万円

=30万円

★30万は支払いが確定(賞与)

中間収入(358万円)はすべて控除(賃金から192万円、賞与から166万円)になる。

使用者が労働者に支払う総額

★「時期的に未対応の期間」に係る賃金 ⇒72万円

★「時期的に未対応の期間」に係る賞与 ⇒52万円

★「平均賃金の6割に達するまでの額」⇒ 288万円

★「中間収入の控除」後に残る賞与 ⇒ 30万円

解雇無効により支払われる金額

=72万円 + 52万円 + 288万円 + 30万円

=442万円

(参考)中間収入をすべて控除した結果

解雇がなければ支払われていたはずの賃金と賞与

= 解雇期間中の賃金552万円 + 解雇期間中の賞与248万円

= 800万円

労働者の中間収入と解雇無効により支払われる金額

=解雇期間中に得た中間収入358万円 + 442万円

= 800万円

債権者の責めに帰すべき事由によって債務を履行することができなくなったときは、債権者は、反対給付の履行を拒むことができない。この場合において、債務者は、自己の債務を免れたことによって利益を得たときは、これを債権者に償還しなければならない。

ここまで労働基準法の「賃金」に関する次の事項を解説しました。

- 休業手当(26条)

- 中間収入の控除

休業手当の学習は「使用者の責に帰すべき事由」の事例や「中間収入の控除」があり、難易度が高くなります。私も解説記事を書くにあたり勉強し直しています。

一方で、社労士試験では、休業手当の計算そのものを問われています。試験には電卓を持ち込めないため単純な計算問題です。

「判例は難しいな」と感じたら、まずは平均賃金(労基法12条)と休業手当(労基法26条)から学習し、休業手当を正確に計算することから取り組んでみてください。

また、事例や判例については、過去問題集などを繰り返し学習し、既出の論点から把握してみてください。

最後に、この記事で解説した条文を確認して終わりにします。

法26条(休業手当)

使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働基準法26条、120条

- 昭和22年9月13日発基17号(労働基準法の施行に関する件)

- 平成21年3月31日基発0331010号(派遣労働者に係る労働条件及び安全衛生の確保について)

- 平成23年3月15日基監発0315第1号(計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて)

厚生労働省|神奈川労働局ホームページ|平均賃金について【賃金室】|

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

厚生労働省|計画停電が実施される場合の労働基準法第26条の取扱いについて|https://www.mhlw.go.jp/stf/houdou/2r9852000001517c.html

厚生労働省||派遣労働者の雇用管理について

https://www.mhlw.go.jp/shinsai_jouhou/koyou_roudou/2r98520000017fev.html

解釈例規(昭和63年3月14日基発150号)