この記事では、労働基準法の「労働契約」より、解雇に関する次の事項を解説しています。

- 解雇の予告(20条)

- 解雇予告の適用除外(21条)

解雇(労働契約法)、解雇制限(19条)については、こちらの記事で解説しています。

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです。

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

解雇の予告(20条)

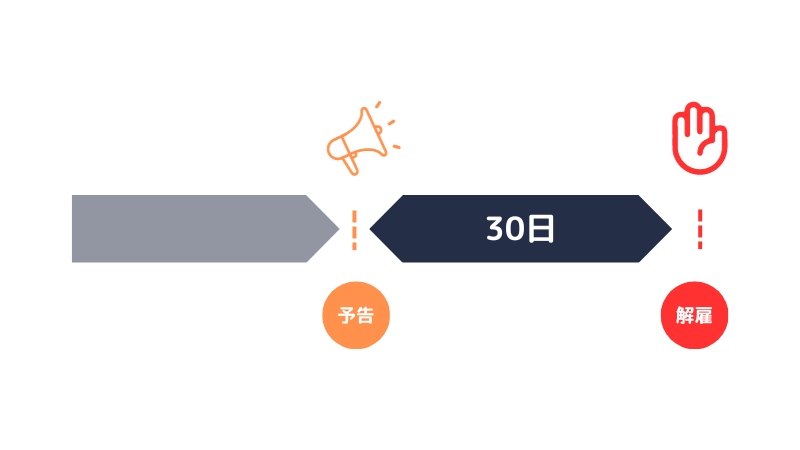

労働契約を終了させる方法が「解雇」であるならば、使用者は労働者に対し「解雇の予告」をしなければなりません。

ただし、一定の条件においては、「解雇の予告」をお金を支払うことに代えることができます。また、予告そのものが不要となるケースもあります。

これから解説する労基法20条は、「解雇の予告」の手続きを定めた規定です。

加工前の条文はタブを切り替えると確認できます。

解雇の予告|

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければなりません。

解雇予告手当|

30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければなりません。

認定を受けての解雇予告の適用除外|

次の①または②に該当する場合は、解雇の予告、解雇予告手当は必要ありません。ただし、①②ともに、その事由について行政官庁の認定を受けなければなりません。

- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

- 労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合

予告日数の短縮|

前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができます。

第二十条

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

② 前項の予告の日数は、一日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

③ 前条第二項の規定は、第一項但書の場合にこれを準用する。

なお、契約期間の満了によって労働関係が終了することが明らかな場合には、(解雇ではないため)解雇予告の問題はおこりません(昭和24年10月22日基収2498号)

ただし、雇止めの予告の問題は起こり得ます。

雇止めの予告については、こちらで解説しています。

罰則

労基法20条の違反には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています(労基法119条)

予告期間の「30日」は、暦日(カレンダーどおり)で計算します。会社の休業日、休日があっても延長されません。

解雇の予告をした日の翌日から数え、期間の末日の終了をもって予告期間は満了します(民法140条、141条)

例えば、ある労働者を11月30日の終了をもって解雇するには、遅くとも10月31日に解雇の予告が必要です。

解雇の予告に代えて使用者が支払う平均賃金を解雇予告手当といいます。

解雇予告手当は、労働の対償ではないため「賃金」ではありません(昭和23年8月18日基収2520号)

解雇予告手当 = 平均賃金 × 日数

使用者は、30日分(以上)の解雇予告手当を支払い即時解雇する他にも、解雇の予告と解雇予告手当を併用できます。

例えば、ある労働者を3月31日の終了をもって解雇しようと考え、3月20日に解雇の予告をするとします。

日数の計算|

解雇の予告をした日の翌日から計算するため、3月21日〜3月31日を数えると11日。

使用者は、19日分の解雇予告手当を支払うことにより、次のような選択が可能です。

11日前の「解雇の予告」 + 19日分の「解雇予告手当」 = 30日分を確保

金額の計算(端数処理)|

平均賃金の端数計算は、銭位未満を切り捨てます(昭和22年11月5日基発232号)

例えば、平均賃金を計算し 9,959円1111……となるケースは、「 9,959円1111」

⇒ 「平均賃金は9,959円11銭」となります。

つづいて、解雇予告手当の端数計算です。

解雇予告手当の端数は、円位未満を四捨五入(50銭未満を切り捨て、50銭以上を1円と)します(通貨の単位及び貨幣の発行等に関する法律3条)

19日分の解雇予告手当は、9,959円11銭 × 19日=189,223.09(円)となり「189,223.09」

⇒「解雇予告手当は189,223円」以上が必要です。

平均賃金については、こちらの記事で解説しています。

認定を受けての解雇予告の適用除外(20条ただし書き)

- 天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

- 労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合

解雇予告の適用除外には、上記①または②について所轄労働基準監督署長の認定が必要です。

①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合

①についての認定の取扱いは、労基法19条と同様です。

- 天災事変その他やむを得ない事由がある

- 事業の継続が不可能である

- 労働基準監督署長の認定を受ける

という3つの条件すべてが必要です。

②労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合

「労働者の責に帰すべき事由」についての認定は、次のように解されています(昭和23年11月11日基発1637号ほか)

「労働者の責に帰すべき事由」とは、労働者の故意、過失またはこれと同視すべき事由である。

労働者の地位、職質、勤務状況等を考慮のうえ、総合的に判断し、解雇の予告と比較して均衡を失うようなものに限って認定すべきである。

なお、認定は、就業規則等に規定されている懲戒解雇の理由に拘束されることはない。

通達では「例示したものに必要以上にとらわれることなく判断すべき」とされていますが、いくつかの判断基準を挙げています。

(参考)

- 極めて軽微なものを除き、事業場内における窃盗、横領、傷害等の刑法犯に該当する行為があった場合

- 極めて軽微なものであっても、使用者が不祥事の防止策を講じていたことが客観的に認められるにもかかわらず、労働者が刑法犯に該当する行為をした場合

- 事業場外で行われた窃盗等で、それが著しく事業場の名誉、信用を失ついさせると認められるもの

- 日常生活において一般的に守るべきとされる社会の道徳や規律に反することにより、事業場の秩序を乱し、他の労働者に悪影響をおよぼす場合

- 雇入時の「採用条件の要素」となるような経歴を詐称した場合

上記のとおり、「仕事でちょっとやらかした」の責任ではなく、労基法20条の保護を与える必要のない程度に重大または悪質な行為を指します。

解雇予告の適用除外(21条)

| 20条 | 21条 | |

| 本文 | 必要 | 適用除外 |

| ただし書 | 認定を受けると適用除外 | ただし書に該当すると必要 |

先に解説した労基法20条ただし書きは、「解雇予告が必要な労働者」について、労働基準監督署長の認定により解雇予告の適用を除外する規定です。

一方、これから解説する労基法21条では、「解雇予告を必要としない労働者」の範囲を定めています。

労働者としても臨時的な就労と考えていたり、または解雇予告の制度を適用することが困難なケースが考えられるためです。

ただ、ややこしいことに、「解雇予告を必要としない労働者」についても例外があり、「解雇予告が必要となる」場合もあります。

解雇の予告(第20条)の規定は、次の①〜④のいずれかに該当する労働者については適用しない。

① 日々雇い入れられる者

② 2カ月以内の期間を定めて使用される者

③ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者

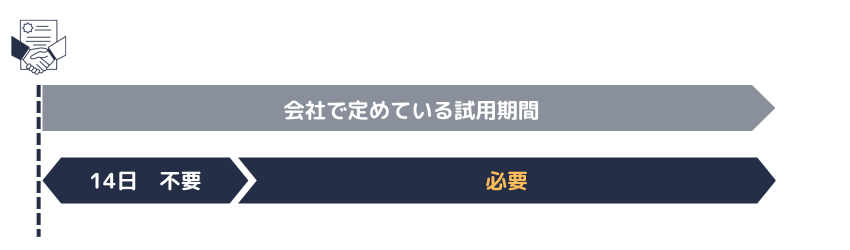

④ 試の使用期間中の者

ただし、次の(a)~(c)のいずれかに該当する場合には、解雇の予告の規定を適用する。

(a)①に該当する者が、1カ月を超えて引き続き使用された場合

(b)②または③に該当する者が、所定の期間を超えて引き続き使用された場合

(c)④に該当する者が、14日を超えて引き続き使用された場合

第二十一条

前条の規定は、左の各号の一に該当する労働者については適用しない。但し、第一号に該当する者が一箇月を超えて引き続き使用されるに至った場合、第二号若しくは第三号に該当する者が所定の期間を超えて引き続き使用されるに至った場合又は第四号に該当する者が十四日を超えて引き続き使用されるに至った場合においては、この限りでない。

一 日日雇い入れられる者

二 二箇月以内の期間を定めて使用される者

三 季節的業務に四箇月以内の期間を定めて使用される者

四 試の使用期間中の者

上記①〜④のいずれかに該当する労働者を解雇する場合には、「解雇の予告」は必要ありません(労基法21条)

ただし、労働者が上記(a)~(c)のいずれかに該当すると、「解雇の予告」が必要に変わります(労基法21条ただし書き)

契約期間の満了と解雇予告の関係

繰り返しになりますが、「契約期間の満了」によって労働関係が終了することが明らかな場合には、「解雇予告」の問題はおこりません(昭和24年10月22日基収2498号)

例えば、「契約の更新はなし」と定めた労働契約が満了して退職する場合です。

(実質的に)解雇ではない労働契約の終了については、労基法21条ただし書きに該当しても「解雇の予告」は必要ないと解されています。

季節的業務

「季節的業務ってナニ?」のために、下のタブに格納しておきます(参考まで)。

例えば、「毎年12月はお客さんが多数来店するから忙しくなるよ!」といった「季節的」ではありません。

一般的には、農業における収穫期の手伝い、冬の除雪作業など、自然現象の影響を受ける業務と説明されます。

しかしながら、労基法では具体的な例が示されていないため、いくつかの基準を紹介します。

就業構造基本調査における用語の解説によると、「季節的就業」を農繁期や盛漁期など特定の季節だけ仕事している場合と定義しています。

参考|総務省統計局(外部サイトへのリンク)|令和4年就業構造基本調査の結果

また、あくまで健康保険法についての解釈ですが、季節的「業務」について次のような例が示されています。

季節的業務ニ使用セラルルモノハ大体左記ノ如キ業務ニ使用セラルル者ヲ指ス(大正15年10月23日保発138号)

(季節的な業務に使用されるとは、おおよそ次のような業務に使用される者を意味します)

- 繭の乾燥

- 製糖

- 清酒、味淋、葡萄酒などの醸造

- 製茶

- 製穀

- 製粉

- 澱粉の製造

- 清涼飲料水の製造

- 製氷

- 凍豆腐の製造

- 水産品の製造

- 魚介、果実、野菜類の缶詰または瓶詰

- 「トマトソース」の製造

- 硫黄の採取および精錬

清涼飲料水やトマトソースを製造する業務の経験がなく、また大正15年を経験していないため何とも言えませんが……参考まで。

参考|厚生労働省(外部サイトへのリンク)|健康保険ノ被保険者タラサル臨時使用人ノ件

労基法21条ただし書における期間は、現実に労働した日数の合計ではありません。会社の休日を含む暦に従って(カレンダーどおりで)数えます(民法143条)

日々雇入れられる者(a)

いわゆる日雇い労働者についてです。

「1カ月を超えて引き続き使用された」とは、例えば、11月5日に使用を開始された日雇い労働者については、12月4日の終了で1カ月となります。

使用者は、12月5日以降も引き続き上記の労働者を使用する場合は、解雇予告の制度が適用されます。

なお、「1日でも休むと継続は中断されるのか」については、次のように解されています(昭和24年2月5日基収408号)

- 1カ月間継続して労働したかどうかは、労働契約が日々更新されると否とにかかわらず、主に同一事業場の業務に従事していたかによって判断される。休日以外に当該事業場の業務に従事しない日が多少あっても労働したという事実を中断するものではない。

では、「労働しない日数が1カ月中に何日くらいあれば中断したといえるのか」については、「具体的な事情により判断されたい」とあります(前掲通達)

所定の期間を超えて(b)

所定の期間とは、例えば「11月1日から12月28日まで」や「1カ月」「2週間」などです。

「2カ月以内の期間」または「季節的業務において4カ月以内の期間」を定めた有期労働契約でも、所定の期間を超えて引続き使用すると解雇予告の制度が適用されます

試の使用期間(c)

試の使用期間とは、一般的にいう試用期間です。例えば、就業規則等で「雇入れの日より3カ月は試用期間とする」と定めるケースです。

たとえ試用期間中であっても、14日を超えると解雇予告の制度が適用されます。

なお、「試の使用期間中の者」について14日以内であれば、解雇予告の適用を除外する規定です。

14日以内なら試用期間中の労働者を自由に解雇できるわけではありません。また、試用期間を定めていないなら、14日以内でも解雇予告の制度は適用されます……念のため。

解雇予告の事例

社労士試験で問われた論点を中心に、解釈例規から解雇予告についての事例を紹介します。

試験勉強を始めて日が浅い方は、焦らなくともOKです。学習の進捗に合わせて復習してみてください。

同一の作業に変わらず従事させている労働者について、「7月1日採用 7月31日満了」「8月1日採用 8月31日満了」のように1カ月毎に契約を更新し1年、2年と継続勤務させていた事例です。

「2か月以内の期間を定めて使用される者」に該当するか否かは次のように解されています(昭和24年9月21日基収2751号)

形式的に労働契約が更新されても、短期の契約を数回にわたって更新し、かつ同一の作業に引き続き従事させる場合は、実質において「期間の定めのない労働契約」と同一に取扱うべきである。

したがって、「2か月以内の期間を定めて使用される者」には該当せず、解雇予告の適用は除外されない。

解雇予告の期間を満了した後も(解雇しないで)継続して、使用者が当該労働者を使用するケースです。

上記の場合は、通常、同一条件にて労働契約を締結したとみなされ、その後に解雇するには、改めて解雇の予告が必要になると解されています(昭和24年6月18日基発1926号)

労基法20条に定める予告期間を設けず、また法定の解雇予告手当を支払わないで、使用者が即時解雇の通知をした事例です。

通達によると次のように解されています(昭和24年5月13日基収1483号)

上記の通知は即時解雇としては無効である。

ただし、使用者に解雇する意思があり、かつ即時解雇に固執しない場合には、即時解雇の通知から30日経過後において解雇する旨の予告として効力を有する。

使用者がおこなった「解雇予告のない解雇」を、労働者が有効であると考えた事例です。当該労働者は、離職した後に他の事業所に勤務し、相当の日数を経過した後に事実が判明しています。

通達によると、「使用者の行った解雇の意思表示が、解雇の予告として有効と認められ、かつその解雇の意思表示があったために予告期間中に労働者が休業した場合には、使用者は解雇が有効に成立するまでの期間、休業手当を支払わなければならない」と示されています(昭和24年7月27日基収1701号)

休業手当は、使用者の都合(使用者の責に帰すべき事由)によって労働を提供することができない労働者に対して、平均賃金の60%以上の支払いを使用者に義務づける制度です。

ちなみに、休業手当は解雇予告手当とは異なり、労基法11条にいう「賃金」に該当します(昭和25年4月6日基収207号)

解雇を予告したものの、取り消したいケースです。次のように解されています(昭和33年2月13日基発90号ほか)

- 使用者が行った解雇予告の意思表示は、一般的には取り消すことできない

- ただし、労働者が具体的事情の下に自由な判断によって同意を与えた場合には、取り消すことができる

- 解雇予告の意思表示の取消に対し、労働者の同意がない場合は、任意で退職したとはならず解雇となる

解雇を予告された労働者が、予告期間中に別の会社に就職した事例です。通達では次のように示しています(昭和33年2月13日基発90号ほか)

解雇の予告を受けた労働者が、解雇予告の期間中に「他の使用者」と雇用契約を結ぶことはできる。

なお、労働者は、自ら契約を解除(任意退職)する場合を除き、予告期間の満了までは従来の使用者のもとで勤務する義務がある。

解雇予告をした後、予告の期間が満了する前に労働者が業務上負傷し、療養のために休業(解雇制限に該当)したケースです。

負傷等が治った日に改めて解雇予告が必要かについて、次のように解されています(昭和26年6月25日基収2609号)

たとえ1日、2日の休業であっても、労基法19条の規定は適用され解雇は制限される。

休業前の解雇予告については、効力の発生自体は中止されただけであるから、休業期間が長期にわたり解雇予告としての効力を失うものと認められる場合を除き、治癒した日に改めて解雇予告をする必要はない。

解雇予告手当は、解雇の意思表示に際して支払わなければ解雇の効力を生じないと解されるから、一般には解雇予告手当については時効の問題は生じない(昭和27年5月17日基収1906号)

多人数の労働者に対する即時解雇において、「即時解雇の通告」の前に30日分の平均賃金を正確に計算することが、実際問題として不可能となったケースです。

上記のケースについては、次のように概算払いを認めた例があります(昭和24年7月2日基収2089号)

(上記のケースについては)平均賃金30日分の概算額が、即時解雇を通告する前または同時に現実に支払われ、かつ概算額が精算額より不足するときに不足額が速やかに支払われる場合には、その即時解雇は有効として取り扱われたい。

いわゆる内定取消について解雇予告が必要か否かは、具体的な個々の事情(特に採用通知の文言、労働協約、就業規則、取扱慣例など)に応じて総合的に判断されるべきとし、次のように示されています(昭和27年5月27日基監発15号)

- 採用内定通知が、「労働契約締結についての承諾の意思表示」であるならば、採用内定通知によって労働契約は有効に成立するといえるので、内定取消については解雇予告の制度が適用されると解される

- 採用内定通知が、「労働契約締結についての予約の意思表示」であるならば、採用内定通知によって労働契約は未だ成立していないといえるので、内定取消については解雇予告の制度が適用されないと解される

ここまで労働基準法の「労働契約」に関する次の事項を解説しました。

- 解雇の予告(20条)

- 解雇予告の適用除外(21条)

社労士試験の勉強においては、過去問題集などを解きつつ知識を整理してみてください。

最後に、この記事をまとめて終わりにします。

長文にお付き合い頂きありがとうございました。

労働基準法では、使用者がおこなう「解雇」という行為に制限をかけています。

労基法19条(こちらの記事で解説しています)

解雇であるならば

⇒一定の条件のもと解雇が禁止される

⇒ ただし、一定の条件のもと禁止が除外される

労基法20条

解雇であるならば

⇒ 解雇の予告が必要

⇒ ただし、一定の条件のもと予告が必要ではなくなる

労基法21条

解雇であるならば

⇒ 解雇の予告が必要(法20条)

⇒ 法21条の規定に該当する労働者については予告は必要ない

⇒ ただし書きに該当するならば予告が必要となる

それぞれ、「解雇」できないように制限をかける期間(労基法19条)、「解雇」をするならば必要な予告(労基法20条)、「解雇の予告」が必要ない労働者(労基法21条)についての定めです。

労基法20条(解雇の予告)

1項

使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少なくとも30日前にその予告をしなければならない。30日前に予告をしない使用者は、30日分以上の平均賃金を支払わなければならない。

ただし、①天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合または②労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。

2項

前項の予告の日数は、1日について平均賃金を支払った場合においては、その日数を短縮することができる。

3項

第1項ただし書(①または②)の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労基法21条(解雇予告の適用除外)

解雇の予告(20条)の規定は、次の①〜④のいずれかに該当する労働者については適用しない。

① 日々雇い入れられる者

② 2カ月以内の期間を定めて使用される者

③ 季節的業務に4カ月以内の期間を定めて使用される者

④ 試の使用期間中の者

ただし、次の(a)~(c)のいずれかに該当する場合には、解雇の予告の規定を適用する。

(a)①に該当する者が、1カ月を超えて引き続き使用された場合

(b)②または③に該当する者が、所定の期間を超えて引き続き使用された場合

(c)④に該当する者が、14日を超えて引き続き使用された場合

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働基準法20条、21条、119条

厚生労働省|労働契約の終了に関するルール 6より|https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

- 適切な労務管理のポイント

厚生労働省|神奈川労働局ホームページ|平均賃金について【賃金室】|

https://jsite.mhlw.go.jp/kanagawa-roudoukyoku/hourei_seido_tetsuzuki/saiteichingin_chinginseido/heikinchi.html

解釈例規(昭和63年3月14日基発150号)