この記事では、労働基準法の「労働契約」より、解雇に関する次の事項を解説しています。

- 解雇(労働契約法)

- 解雇制限(19条)

社会保険労務士試験の独学、労務管理担当者の勉強などに役立てれば嬉しいです

当記事は、条文等の趣旨に反するような極端な意訳には注意しておりますが、厳密な表現と異なる部分もございます。

詳しくは免責事項をご確認ください。

解雇(労働契約法16条、17条)

実務上の疑義が生じた場合は、専門家に相談して下さい。

「解雇」とは、使用者の一方的な意思表示による労働契約の終了です。

労働者からの一方的な意思表示による解約(いわゆる任意退職)は「解雇」ではありません。

使用者と労働者の(実質的な)合意による解約(いわゆる合意退職)も「解雇」に含まれません。

「解雇」そのものについては、労基法ではなく、労働契約法に定められています。

なお、労働契約法は労使間の民事的なルール(会社と個人との間のやりとり)を規定しています。

そのため、強行法規(会社と個人との合意にかかわらず適用されるルール)である労働基準法とは異なり、労働基準監督官による監督指導および罰則による履行確保は行われません。

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労契法16条の考え方は、一般的に「解雇権濫用法理」といわれています。

使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

「やむを得ない事由」があると認められる場合は、労契法16条における「客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合」以外の場合よりも狭いと解されています(平成24年8月10日基発0810第2号)

有期労働契約についての解雇が無効とはいえない(労契法17条)に該当するかは、解雇が無効とはいえない(労契法16条)よりも厳しく判断されます。

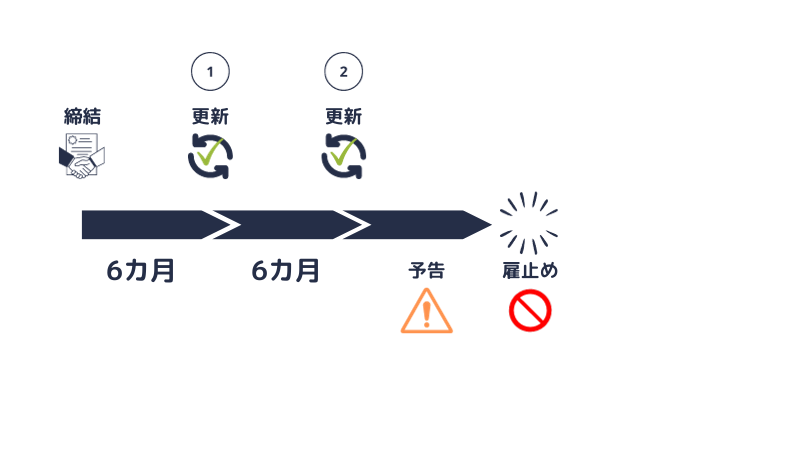

一定の条件に該当する有期雇用労働者に対しての、いわゆる「雇止め」についても、労働契約法で制限しています。

加工前の条文はタブを切り替えると確認できます。

使用者が下記の申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

申込の内容

次の①②のいずれかに該当する有期労働契約であって、労働者が、契約期間の満了日までにおこなう更新の申込み、または契約期間が満了した後に遅滞なくおこなわれる締結の申込み

① 有期労働契約が過去に反復して更新され、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないこと(雇止め)が、期間の定めのない労働契約を締結している労働者への解雇の意思表示と社会通念上同視できると認められる

② 当該労働者において、契約期間の満了時に「当該有期労働契約が更新される」と期待することに合理的な理由があると認められる

第十九条

有期労働契約であって次の各号のいずれかに該当するものの契約期間が満了する日までの間に労働者が当該有期労働契約の更新の申込みをした場合又は当該契約期間の満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合であって、使用者が当該申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

一 当該有期労働契約が過去に反復して更新されたことがあるものであって、その契約期間の満了時に当該有期労働契約を更新しないことにより当該有期労働契約を終了させることが、期間の定めのない労働契約を締結している労働者に解雇の意思表示をすることにより当該期間の定めのない労働契約を終了させることと社会通念上同視できると認められること。

二 当該労働者において当該有期労働契約の契約期間の満了時に当該有期労働契約が更新されるものと期待することについて合理的な理由があるものであると認められること。

①または②の要件に該当するか否かは、雇用の臨時性・常用性、更新の回数、雇用の通算期間、契約期間管理の状況、雇用継続の期待をもたせる使用者の言動の有無などを総合考慮して、個々の事案ごとに判断されます(平成24年8月10日基発0810第2号)

なお、解雇の効力についても、具体的な事案ごとに(最終的には裁判所において)判断されます。

以降は、解雇の正当性ではなく、「解雇」であるか否かの判断について解説します。

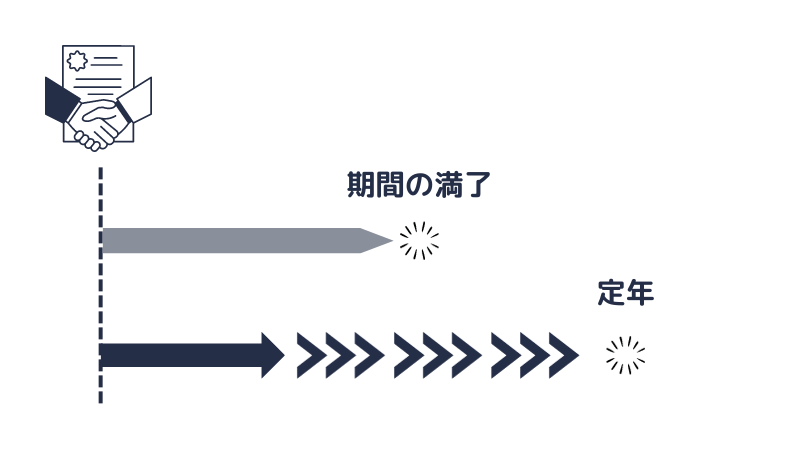

契約期間の満了と定年制

解雇の予告(解雇予告)は、使用者が労働者を「解雇」する前に必要な手続きです。

「解雇」に該当しない労働契約の終了については、解雇予告は必要ありません。

解雇の予告(労基法20条)について、こちらの記事で解説しています。

契約期間を、一定の期間または一定の事業の完了に必要な期間までとする労働契約(いわゆる有期労働契約)において、期間の満了による労働契約の終了が「解雇か否か」の判断基準です。

契約期間の満了後、引続き雇用関係が更新されたと認められる事実がない限り、(使用者からの解約の意思表示がなくとも)期間満了とともに労働契約は終了し、解雇に関する規定は適用されない(昭和63年3月14日基発150号ほか)

例えば、「契約の更新はなし」として締結した有期労働契約です。

契約期間の満了に伴い、「解雇」ではなく、「契約期間の満了」として労働契約が終了します。

一方、有期労働契約が更新された場合は、次のように解されています。

形式的には有期労働契約でも、反復更新され、実質においては期間の定めのない労働関係と認められる場合については、解雇の予告を必要とする(昭和27年2月2日基収503号)

契約期間の満了に伴う労働契約の終了でも、実質的に判断されます。

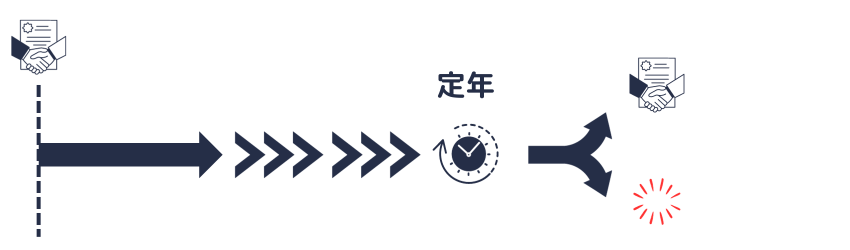

「定年制」は制度の内容によって、「解雇」か否かが問題となります。

次の定年制は、解雇の問題とならないと解されています(昭和26年8月9日基収3388号)

就業規則に定める定年制が、①労働者の定年に達した日の翌日をもってその雇用契約は自動的に終了する旨を定めたことが明らかであり、かつ②従来この規定に基づいて定年に達した場合に当然に雇用契約が消滅するする慣行となっていて、③それを従業員に徹底させる措置をとってる場合は、解雇の問題は生じない。

上記は、定年を迎えるにあたって、労働契約が自動的に終了する制度です。

なお、定年を60歳としている会社は、高年齢者雇用確保措置(65歳までの定年の引上げ、65歳までの継続雇用制度の導入、定年の廃止のいずれか)の実施が必要です(高年齢者雇用安定法9条)

したがって、60歳定年を採用している会社にとっては、継続雇用制度について「解雇」の問題が生じます。

次の定年制は、解雇の問題となると解されています(昭和22年7月29日基収2649号)

就業規則に、「従業員は定年により退職する」と定めていても、「ただし、会社の判断により継続して使用する場合がある」と規定するなど、労働契約が定年に達したことにより自動的に消滅すると解されない場合には、解雇の予告を必要とする。

上記は、定年を迎えるにあたって、使用者の一方的な意思表示により労働契約を終了させる余地を含んでいる制度です。

そのため、「継続して使用しない」という意思表示が「解雇」の問題となり得ます。

解雇制限(労基法19条)

先ほど解説したとおり、「解雇」そのものについては、労働契約法で定められています。

これから解説する労働基準法では、使用者が行う「解雇」についての手続きを規定しています。

労基法19条では、一定の条件のもと、使用者がおこなう「解雇」という行為を制限(禁止)しています。

1項(解雇制限)|

使用者は、次の①②の期間については、解雇できません。

- 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間

- 産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間

ただし、使用者が、(a)打切補償(労基法81条)を支払う場合または(b)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、解雇制限が除外されます(解雇が可能となります)。

2項(行政官庁の認定)|

前項ただし書き(b)の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければなりません。

第十九条

使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及びその後三十日間は、解雇してはならない。ただし、使用者が、第八十一条の規定によって打切補償を支払う場合又は天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合においては、この限りでない。

② 前項但書後段の場合においては、その事由について行政官庁の認定を受けなければならない。

労基法19条で定める期間は、労働者の責任に基づく解雇であっても制限されます。

罰則

労基法19条の違反には、6カ月以下の懲役または30万円以下の罰金が定められています(労基法119条)

① 業務上の負傷等による休業

労働者が業務上負傷したり、業務に起因する疾病にかかった場合

⇒ その療養のために休業している期間 + その後30日は「解雇」を禁止

業務上の負傷または疾病を理由に、療養のため休業している(した)ことが要件です。

② 産前産後の休業

産前産後の女性について

⇒ 労基法65条で定める産前産後の休業をしている期間 + その後30日は「解雇」を禁止

なお、男女雇用機会均等法の定めにより、事業主が妊娠、出産等の解雇ではないと証明しない限り、妊娠中の女性労働者、出産後1年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は無効となります(均等法9条4項)

産前、産後の計算方法は次のとおりです(労基法65条、昭和26年4月2日婦発113号、昭和25年3月31日基収4057号)

産前は、出産予定日(当日を入れる)から数えて6週間(多胎の場合は14週間)遡った日からスタートし、(出産予定日より出産が早くとも遅くとも実際に)出産した日(当日を入れる)まで

産後は、(出産予定日より出産が早くとも遅くとも実際に)出産した日の翌日から数えて8週間

産前産後休業(労基法65条)については、こちらの記事で解説しています。

解雇制限の除外

解雇制限の期間中であっても、次の(a)または(b)に該当すると解雇は制限されません(解雇制限の除外)。

- (a)使用者が、打切補償を①の労働者に対して支払う

- (b)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となり、その事由について行政官庁の認定を受けた

使用者が(b)の認定を受ける相手は、事業所の所在地を管轄する労働基準監督署長です。

(a)については、使用者が労働者へ打切補償を支払えばよく、認定を受ける必要はありません。

打切補償は、業務上の負傷または疾病を理由として療養している労働者が、療養開始から3年を経過しても治らない場合に、使用者が選択できる制度です。

使用者は、平均賃金の1,200日分を支払うことにより、労基法75条の定めによる補償(療養補償)を打ち切ることができます(労基法81条)

使用者は「打切補償」を支払うと、労基法19条1項ただし書きに該当し、労働基準監督署長の認定を受けることなく解雇制限が除外されます。

また、労働者災害補償保険法(労災保険法)の定めにより、使用者が打切補償を支払ったとみなされる場合にも、解雇制限は除外されます。

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、その負傷または疾病による(係る)療養を開始した後に、次の①または②に該当する場合の規定です。

① 3年を経過した日において傷病補償年金を受けている

② 3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった

解雇制限の適用については、①については3年を経過した日、②については傷病補償年金を受けることとなった日において、使用者は打切補償を支払ったとみなされます。

第十九条

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後三年を経過した日において傷病補償年金を受けている場合又は同日後において傷病補償年金を受けることとなった場合には、労働基準法第十九条第一項の規定の適用については、当該使用者は、それぞれ、当該三年を経過した日又は傷病補償年金を受けることとなった日において、同法第八十一条の規定により打切補償を支払ったものとみなす。

労災保険と打切補償の関係について、社労士試験で出題された判例を1つ紹介します。

論点は、「労基法75条で定める療養補償と、労災保険法12条の8で定める療養補償給付を同様としたうえで打切補償を支払い、解雇制限の除外を適用できるのか」です。

労災保険法の療養補償給付を受ける労働者が、療養開始後3年を経過しても疾病等が治らない場合には、使用者は、当該労働者につき、打切補償の支払をすることにより、解雇制限の除外事由を定める労基法19条1項ただし書の適用を受けることができるものと解するのが相当である(最二小判 平27.6.8 学校法人専修大学事件)

先ほど解説した、労災保険法19条は、傷病補償年金において「打切補償を支払った」とみなす規定です。

「打切補償を支払った」とみなされるため、労基法19条1項ただし書きに該当し、解雇制限が除外されます。

一方、上記の判例は、使用者は「打切補償を支払う必要はある」ものの、(傷病補償年金ではなく)療養補償給付においても解雇制限を除外できると示しています。

(労災保険法19条ではなく)労基法19条1項ただし書きに該当するため、業務上の負傷または疾病を理由として療養している場合でも解雇制限が除外されます。

社労士試験の勉強において、労災保険法を未学習の方は、過去問題集をひと通り解いた後などに復習してみてください。

打切補償と異なり、解雇制限を除外するためには、労働基準監督署長の認定が必要です。

「天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となる」認定の基準は、解雇の予告(労基法20条)についても同様です。

なお、天災事変その他やむを得ない事由が起こるのみでは足りません(昭和63年3月14日基発150号)

また、事業の継続が不可能となるだけでも足りません(昭和63年3月14日基発150号)

打切補償による方法以外で、解雇制限を除外するためには、「天災事変その他やむを得ない事由」「事業の継続が不可能」「労働基準監督署長の認定」という3つの条件すべてが必要です。

「認定を受けるのムリじゃね……」となりそうですが、次のような事例があります(昭和23年8月4日基収2697号)

本社と工場の大部分が震災により倒壊、焼失し事業の継続が不可能となりました。その後、再建のため資金面で行き詰まり、震災による被害を受けなかった他の工場も事業の継続が不可能になりました。

上記の場合、本社と被災した工場のみならず、被災していない工場についても解雇の予告を除外する認定は差し支えないと判断されています(前掲通達)。

天災事変

「天災」の定義は、労基法で定められていません。

一般的には、地震などの自然災害の意味で使われるでしょう。

ちなみに、名称に「天災」を含む、「天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法」には、次のように規定されています。

この法律は、暴風雨、豪雨、地震、暴風浪、高潮、降雪、降霜、低温又は降ひよう等の天災によって損失を受けた……(略)

……参考まで。

「事変」についても労基法では定義されていません。

例えば、本能寺の変や桜田門外の変、満州事変のことを意味します………すみません正確ではありません。

しかしながら、一般的には、上記のような(比較的大規模の)通常とは異なる出来事の意味で使われています。

ちなみに、厳格な定義が同一かは別として、労基法19条にある「天災事変」の他にも、民法161条の「天災その他避けることのできない事変」、警察官職務執行法4条の「天災、事変」との表現もみられます。

やむを得ない事由

労基法19条にいう「やむを得ない事由」とは、天災事変に準ずる程度の不可抗力に基づき、かつ突発的な理由と解されています。

経営者として、社会通念上とるべき必要な措置をもってしても如何ともし難い(どうにもできない)状況が該当し、通達では次のように例が示されています(昭和63年3月14日基発150号)

該当する

- 事業場の火災による焼失(事業主の故意または重過失に基づくものを除く)

- 震災にともなう工場、事業場の倒壊、類焼等による事業の廃止

該当しない

- 事業主が経済法令に違反し強制収容され、または機械、資材等を没収された場合

- 税金の滞納処分を受けたことによる事業の廃止

- 経営の見通しがうまくいかず資材の入手難、金融難をまねいた場合

- 従来の取引事業場が休業したことにより、発注がなく、資金繰りが悪化し廃業した場合

事業の継続が不可能

通達によると、次のように示されています。

事業の全部または大部分が継続不可能となる状態を意味し、事業が主たる部分を保持して継続している場合、一時的な操業中止に至っても近く再開の見込が明らかな場合は該当しない(昭和63年3月14日基発150号)

使用者がおこなう「解雇」については、労基法19条の他でも制限されています。

以下、解雇が禁止されている主なものを記載しておきます。

労働基準法

- 労働者の国籍、信条、社会的身分を理由とする解雇(労基法3条)

「解雇」についても労基法3条にいう労働条件に含まれると解されています(最大判 昭48.12.12 三菱樹脂事件)

労働組合法

- 労働組合の組合員であることを理由とする解雇(労組法7条)

男女雇用機会均等法

- 労働者の性別を理由とする解雇(均等法6条)

- 女性労働者が結婚、妊娠、出産、産前産後の休業をしたことを理由とする解雇(均等法9条)

- 労働者がセクハラに関する相談をしたことを理由とする解雇(均等法11条)

育児・介護休業法

- 労働者が育児休業、介護休業を申し出たこと、又は取得したことを理由とする解雇(育介法10条、16条)

- 労働者が育児休業、介護休業に関する相談をしたことを理由とする解雇(育介法25条)

労働施策総合推進法

- 労働者がパワハラに関する相談をしたことを理由とする解雇(推進法30条の2)

ここまで労働基準法の「労働契約」に関する次の事項を解説しました。

- 解雇(労働契約法)

- 解雇制限(19条)

労基法19条は、一定の状況にある労働者に対して「解雇」できないように制限をかける規定です。

社労士試験の勉強においては、解雇の予告(労基法20条)、労働契約法をひと通り学習した後にも復習してみてください。

最後に、この記事をまとめて終わりにします。

当記事では、3つの法律についての19条を解説しました(途中で気づかれた方…素晴らしい注意力です)。

「どの法律の19条か」にも注目してみてください。

労働契約法

「解雇」そのものについては、労働契約法で定められている。

労働契約法16条|

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

労働契約法17条|

使用者は、期間の定めのある労働契約(有期労働契約)について、やむを得ない事由がある場合でなければ、その契約期間が満了するまでの間において、労働者を解雇することができない。

「雇止め」については、労働契約法19条により、一定の条件のもと制限される。

労働契約法19条(抜粋)|

使用者が、労契法19条にある申込みを拒絶することが、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、使用者は、従前の有期労働契約の内容である労働条件と同一の労働条件で当該申込みを承諾したものとみなす。

労働基準法

労働基準法では、使用者がおこなう「解雇」という行為に制限をかけている。

労働基準法19条(解雇制限)|

1項

使用者は、①労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及びその後30日間 並びに②産前産後の女性が第65条の規定によって休業する期間及びその後30日間は、解雇してはならない。

ただし、使用者が、(a)打切補償(労基法81条)を支払う場合または(b)天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となった場合においては、この限りでない。

2項

前項ただし書き(b)の場合においては、その事由について所轄労働基準監督署長の認定を受けなければならない。

労働者災害補償保険法

労働者災害補償保険法(労災保険法)の定めにより、使用者が打切補償を支払ったとみなされる場合にも、解雇制限は除外される。

労働者災害補償保険法19条

業務上負傷し、又は疾病にかかった労働者が、その負傷または疾病による(係る)療養を開始した後に、次の①または②に該当する場合は、①については3年を経過した日、②については傷病補償年金を受けることとなった日において、使用者は打切補償を支払ったものとみなす。

① 3年を経過した日において傷病補償年金を受けている

② 3年を経過した日後において傷病補償年金を受けることとなった

(参考資料等)

厚生労働省|厚生労働省法令等データベースサービスより|https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/kensaku/index.html

- 労働基準法19条、119条

- 労働契約法16条、17条、19条

- 労働者災害補償保険法19条

- 労働契約法の施行について(平成24年8月10日基発0810第2号)

厚生労働省|労働契約の終了に関するルール 6より|https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudouseisaku/chushoukigyou/keiyakushuryo_rule.html

- 適切な労務管理のポイント

厚生労働省|労働契約に関する法令・ルールhttps://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/keiyaku/index.html

解釈例規(昭和63年3月14日基発150号)